ケーススタディー

交通事故被害では、あきらめずに弁護士に相談を(弁護士 西村隆雄)

2017年4月26日 水曜日

1、相談のきっかけ

相談者の息子さん(40歳)は、暮の深夜2時すぎ、片側2車線の道路を原付バイクで走行中、駐車していた大型トラックの後部に激突してお亡くなりになりました。

夜間の事故でお酒も入っていたことから、相談者は、息子の不手際の事故で補償を求めることはおよそ無理だろうとあきらめておられました。

しかし、この相談者の息子さんの件で過去に受任したことがあり、その後事務所のニュースをお送りするなどしておつきあいがあったことで、たまたま私がお電話し、「その後、息子さんはお元気でやってますか」とお聞きしたところ、「実は・・・」との話になったのが相談のきっかけでした。

お父さん(相談者)は、半信半疑でおみえになって、「息子の自殺行為ですから」との言葉から始まった相談でしたが、駐車車両を加害車両としての交通事故として検討していくことになりました。

2、「交通事故は現場へ」

まず、「交通事故は現場へ」が鉄則です。現場に行ってみると、工場地帯にあるコンビニ前の道路が事故現場で、コンビニには大型車が10数台駐車できる大規模な駐車スペースが併設されていました。おまけに路上駐車は危険であるので避けるようにとの「ハリ紙」が、トイレに貼ってもありました。しかし現場は直線のそれなりに広い道路で、見通しは良好かのようにも見えました。

それでも、なお「交通事故は現場へ」の鉄則に従って、深夜の事故ですから、同時刻にもう一度現場へ。すると、街灯はあるものの現場は予想外に暗く、原付バイクでは遠くまで照らせないので、直近まで気づかない可能性があることが判明しました。

これとあわせて、最寄の警察署の担当刑事への聴き取りも重ねた結果、事故直後の目撃証人がいることが分かり、運転手がコンビニに買物に行っている間の追突事故であったことも明らかになってきました。

3、過失割合について

以上から本件事故は、大型トラックの一定時間にわたる駐車にも起因するものということになって、次には、交通事故でしばしば問題となる「過失割合」が争点となってきます。

すなわち、駐車車両に対するバイクの追突事故についての基準過失割合は、バイクが100でトラックは0。これに対し修正要素として、バイク側には飲酒運転の著しい過失で10~20%の加算。一方トラック側には、夜間で暗く見通しが悪かったことから視認不良で20%の加算、さらにコンビニの駐車場を利用せず路上駐車した点で駐車方法不適切で10~20%加算ということになって、結局過失割合はバイク80%、トラック20%といったことになります。

4、任意保険か自賠責保険か

さてここから先が、また重要です。普通、交通事故では加害者側が任意保険に入っているケースが大半で、その場合その保険会社と連絡をとって示談交渉を行っていくのが常で、例外的に任意保険に入っていない場合に、やむなく強制保険(自賠責保険)の請求を行うというのがルーティーンです。

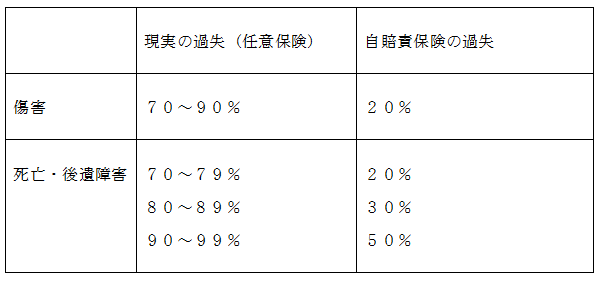

しかし本件のような、被害者側の過失が大きい場合は、自賠責保険によった方が有利な場合があるのです。

すなわち、本件のケースでいえば、現実の過失割合(任意保険の場合)は80%のところ、自賠責保険では過失割合30%と有利に扱われることになります。

さらに、逸失利益(死亡しなければ得ることのできた収入補償)算定の基礎となる給与額も、任意保険の場合、事故前の現実の給与額(課税証明の額)となりますが、自賠責保険では事故前の給与と死亡時の年齢に対応する年齢別平均給与額のいずれか高い額によることとなっています。この点で本件の息子さんの場合、実際の年収は約325万円に対し、年齢別平均給与は約578万円で、後者の方が圧倒的に有利です。

以上のことから任意保険基準で計算すると、本件では過失割合80%で結論的には1000万円弱という結果となってしまいます。

5、解決へ

以上をふまえて、本件はあえて任意保険での示談交渉ではなく、強制保険の請求手続を行うこととしたうえで、自賠責の調査事務所との間で、先に述べた事実関係、および過失割合についての資料提出と交渉を重ね、その結果、自賠責の死亡上限の3000万円に過失割合の30%を減じた70%を乗じた2100万円(プラス傷害分)を支払わせることができ、ご遺族の相談者からも大変に喜んでいただくことができました。

投稿者 | 記事URL

川崎市建築局職員の公務災害認定を勝ち取りました(弁護士 篠原義仁)

2017年4月25日 火曜日

市営住宅及び小中学校校舎の建築に当り、設計、施工、監督業務で建築現場に立合った川崎市職員が、認定申請後、約1年半の審査を経て、公務災害の認定を受けるに至った解決事例をご紹介します。

1 アスベスト被害で死亡

平成25年3月24日に川崎市建築局職員(主幹、建築対策室長経験の幹部職員)が死亡し、相続人間の遺産分割協議が整わず、同年10月にその遺産分割協議の調停事件を担当することとなりました。

その調停手続の過程で、その幹部職員は昭和23年から昭和57年まで建築畑一筋に勤務していたことがわかりました。住宅課時代は市営住宅の新築、建替業務に、営繕第1課、第2課時代には、川崎市立の主に小中学校の新築、建替業務に、そののち、再び住宅課、街区建築課で建物建替業務に従事していました。そして、退職後30年余を経過して、平成25年2月に呼吸困難に襲われ、同年2月14日に初診、3月14日に死亡したという経緯がわかりました。病名を尋ねたところ、「中皮腫」と診断されたということでした。

この公務災害について、認定申請実務、地方公務員災害補償基金川崎支部への申入、交渉へ協力して、認定作業のお手伝いをすることになりました。

認定請求は、諸資料の収集等の準備手続を経て、平成26年9月12日にこれを行い、平成28年4月8日に至り、公務災害の認定を受けるに至ったのです。

2 アスベスト被害を示唆する診断書

平成26年7月9日に公務災害申請用の診断書を取りましたが、診断書の記載は、次のようになっていました。

問診所見としては「労作時呼吸困難と咳嚇」が認められ、検査所見としては「右胸水貯留。胸膜肥厚。CTガイド下胸膜生検で悪性胸膜中皮腫」と所見され、傷病名は「悪性胸膜中皮腫」と診断されました。

災害発生日は「不詳」で、症状、治療の経過としては、診断日が2月14日で、「平成25年2月18日から2月20日まで入院し、胸水の検査を行い、悪性胸水が疑われた。平成25年2月27日再入院し、CTガイド下胸膜生検を行って、悪性胸膜中皮腫と診断した。高齢であるため胸水トレーナーで緩和的に治療した」が、「3月24日に永眠した」というものです。

つまり、建築現場での業務に長年従事したのち、退職し、長期間経過した時点で高齢発症し(但し、発症時期は不明)、自覚症状を訴えて治療を開始したが、初診時からみて極めて短期のうちに死亡するに至った事例となっているのです。

そして、診断書は「石綿の曝露歴があれば、本症と関連があると考えられる」と発症原因を記載し、アスベスト被害を示唆しました。

3 職歴とアスベスト曝露

これをうけて、次に、アスベストの曝露歴、すなわち職歴が問題となりました。しかし、申請人(相続人)は、被災者(被相続人)が川崎市の建築局に長年勤めていたことは知っていたものの、詳しい職歴は知らず、その職歴のなかで建築現場や建築解体現場でアスベストに曝露されていたか全くわからず、建築局の元幹部であったことを基礎に川崎市当局にその職歴紹介を行いました。

その職歴は、さすが行政というか、昭和23年以降の職歴(経歴)が明示され、同年以降昭和45年までの間、「市営住宅及び分譲住宅の建築工事の設計、施行、監督業務」、「計画建売住宅」や「住宅地区改良事業」とか、「学校建築工事」の「設計、施行、監督業務」を行い、各種建築現場の業務に従事していたことが把握されました。

また、昭和45年から昭和48年については、学校の営繕や住宅の建設業務に関わっていたことまでは抽象的に把握できましたが、設計、施行、監督業務といった具体的な業務内容の把握は、川崎市当局の調査でも不明でした。

昭和48年以降の業務は、デスクワーク中心なのか、現場業務に関わったのか、詳細は不明で、但し、市街地再開発事業、旧防災建築街区造成法関連の業務、川崎市耐火建築助成業務等に関わったことまでは把握できたのですが、それ以上の詳細は不明でした。

4 川崎市基金支部との交渉、そして認定へ

以上をふまえて、川崎市基金支部と交渉を進め、被災者は、市の職員で通常の社会生活、日常生活でアスベストに曝露される環境にはなく、前述した職歴のなかで、すなわち建築現場の業務に従事したなかで、アスベストに曝露した以外にその曝露歴は考えようもなく、従って、速やかに公務災害の認定を行うこと、あるいは、それ以上具体的な曝露歴を要求するのであれば、基金支部として川崎市建築局(現在はまちづくり局)に調査依頼し、川崎市としては、川崎市の市営住宅の建築年度(建替を含む)、市立学校の建築年度(同)については、調査可能であり、それと被災者の職歴を対応させ、具体的に建築現場を特定し、アスベスト曝露の可能性を照合すべきであると要請しました。

そうして、その後、基金支部に対し、その調査はどうなった、どうなったとつめつづけてきましたが、1年余たった(この間の基金支部の回答は「詳細は言えないが、本部にあげて意見調整中」「稟議にあげているところ」というもの)、平成28年4月8日、「災害発生年月日 平成25年2月18日」「傷病名 悪性胸膜中皮腫」ということで、「公務上の災害」として認定通知を得ることができました。

被災者遺族(相続人)の真相究明の真摯な取組みが、この認定に連なってゆきました。

投稿者 | 記事URL

「業務委託契約」と言われても,実質的に「労働者」であれば,労働法による保護を受けられます。(弁護士 山口毅大)

2017年3月23日 木曜日

1 相談に至る経緯

相談者は,約1年半もの間,勤務していた勤め先から,突然,解雇され,求職者給付等を受けようと思って,ハローワークに行きました。

ところが,そこで,雇用保険に加入していないことが発覚しました。

そこで,勤め先に連絡したところ,勤め先から,「あなたと結んだ契約は『労働契約』ではなく,『業務委託契約』だから雇用保険に加入する義務はない」と言われてしまいました。

また,相談者がこれまでの未払い賃金を請求すると,勤め先から逆に,経費を不正請求した等と身に覚えのないことで損害賠償すると脅されました。

相談者は,労働局に相談しながら,勤め先と交渉してきましたが,勤め先は,相談者に対し,「業務委託契約」であると頑なに主張し,話し合いになりませんでした。

そこで,相談者は,弁護士に相談しました。

2 本件の主な争点

「労働契約」であるか「業務委託契約」であるかは,労働基準法,労働契約法,雇用契約法の「労働者」にあたるかどうかで決まります。

3 相談後の経緯

相談者のお話を伺うと,勤め先の具体的な作業指示を受けて,仕事を行っていたこと,勤め先からいつどこで働くかを決められていたこと,労務の対価として報酬が支払われていること等から,「労働者」と認められる可能性が高いことがわかりました。

まず,相手方に内容証明郵便を送って,未払い賃金等の支払いと雇用保険の加入手続を行うことを請求しましたが,相手方に弁護士が就き,これを拒否しました。

そこで,法的措置をとることになりました。訴訟という手段もありましたが,相談者が早期に解決したいとの希望がありましたので,労働審判手続を選択しました。訴訟ですと,訴え提起してから第一審判決が出るまで,1年~2年程度かかります。他方,労働審判手続では,申し立ててから原則3回の期日で,審判を出しますし,その間,和解も試みられますので,1~4か月程度で解決することが多いです。もっとも,訴訟であれば,厳格で緻密な証拠調べがなされますが,労働審判だと限られた期日しかなく,第1回目の期日で裁判所の心証(請求が認められるかどうかの判断)が形成されるので,複雑な事案等では,希望通りにならないこともあります。

「労働者」であることを立証するために,勤め先からの業務指示や場所や時間の指示のメール,報酬の支払い実態のわかる通帳,相談者が作成していた勤務表,そして,実際の就労実態がわかる陳述書等を証拠として提出しました。特に,陳述書の作成にあたっては,現場の写真等もご相談者にご持参頂き,時間をかけて,しっかりと就労実態を聴き取りました。

その結果,第1回の期日で,裁判所は,ご相談者が労働基準法,労働契約法,雇用契約法の「労働者」にあたり,「業務委託契約」ではなく「労働契約」が成立したとの心証を持ち,それを前提として,勤め先がご相談者に解決金を支払う内容の調停が成立しました。

4 さいごに

実質的には,労働基準法,労働契約法,雇用保険法上の「労働者」であるのにもかかわらず,形式上「業務委託契約」や「業務請負契約」として,労働法規の適用を免れようとする使用者は多いです。

労働法規の適用があると,会社は,労働者を簡単に解雇できませんし,残業があれば割増賃金を支払う義務等,労働者を保護するルールが適用されます。

会社や使用者からの仕事を断れなかったり,指揮命令があったり,時間的,場所的拘束性があったりして,実質的「労働者」にあたると思われた方は,諦めずに,ご相談ください。

投稿者 | 記事URL

『増改築禁止特約』のある借地契約で増改築を認めさせたケース (弁護士 篠原義仁)

2016年11月24日 木曜日

1 借地契約

借地契約は、川崎区内の土地153.05㎡(約46坪)を非堅固建物所有目的で、契約期間を20年と定めて締結されました。

依頼者は、その借地上に昭和24年に自己居住用の木造2階建建物を、昭和36年に賃貸用の木造2階建共同住宅を建築し、土地利用を継続してきました。

この間、地主(賃貸人)も、借地人(賃借人)も死亡し、それぞれ相続手続が行われ、賃貸人、賃借人の地位が承継されるに至りました。

2 増改築を申し入れたところ地主が拒否

長年の建物利用の結果、現在2つの建物は古くなり、依頼者(借地人)は、共同住宅入居者には協議の上、退去して頂き、その上で、2棟の建物を取壊して全体の床面積としては、それより小さく、1階を63.36㎡、2階を49.54㎡とする軽量鉄骨ステンレス鋼板葺2階建居宅を建築するため、適正額の承諾料の支払の用意があることを伝えて、地主に建物改築の申入を行いました。

しかし、地主は、当初契約には増改築禁止特約が存在している、そして、隣地も含めこの土地を一体的に利用する計画を持っているとして、この改築の申出を拒否してきました。

そこで、依頼者は、困ってしまい、冒頭のような相談をしてきました。

3 裁判所に「改築の許可」を申し立て

私の方で、地主に対し、借地借家法17条2項には地主の承諾に代わる裁判所の許可が定められているが、しかし、この規定を利用した裁判所の借地非訟手続によらず、円満に話し合って自主交渉で解決できないかと再度申入れたのですが、やはり、承諾はできないと、申入は断られてしまいました。

そこで、裁判所に申立を行うこととして、依頼者に借地契約の内容と事実経過を聞きとり、また、「地代の推移」について、整理してもらいました。

同時に、建物改築の予定建築業者には、既存建物の配置図、改築建物の配置図、平面図、立面図を作成してもらうこととしました。

約1カ月の準備期間を経て、資料が整い、裁判所に「改築の許可」の申立を行いました。

4 改築許可申し立ての裁判所の審理手順

改築許可申し立ての裁判所における審理は、「借地非訟事件」という、通常の裁判とは違う手続で行われます。借地非訟事件の手順は、①双方の言い分の整理、②鑑定委員の選任(3人)、③鑑定委員会の鑑定作業(許可の存否、その場合の承諾料及び、地代の算定)、④鑑定結果をうけての和解打診、⑤和解不成立の場合、決定、という手順を踏んで、概ね1年メドの審理となります。

この事例でも、上記手順のとおり、裁判手続は進み、但し、鑑定結果をふまえての和解の成立を見込めず、裁判所による決定が言渡されることになりました。

5 裁判所は改築を承諾

決定の結論です。

裁判所は、本件土地が既存住宅地域で、2~3階の低層住宅が多く、建築規制としては、第2種住宅地域、建ぺい率60%、容積率200%、準防火地域、第3種高度地区に指定されているところ、改築予定の軽量鉄骨造2階建一般住宅は、現行借地条件の非堅固建物に当り、そして、本件周辺地域の通常の利用状況に合致するとして、許可が相当と判断しました。

その上で、改築の承諾料については、鑑定が導き出した更地価格の3%が相当であるとして、借地面積を考慮の上「111万6000円」が相当であるとしました。

改築後の地代については、「地代は公租公課の3倍程度が標準的であるといわれているところ」(注、私は2~3倍メドで、通常は、2.5倍程度と判断していて、また、それに対応する、もしくは、それ以下の判決、決定もとっているので、3倍は少し高いと思っています)、本件では「現行地代は1㎡当り117円で、公租公課と比較すると約3.1倍」で、建物の改築という事情に至っても地代を増額する必要性はないので、現状維持でよいと判断しました。

6 借地上の建物の増改築の課題はまずは弁護士にご相談を

この決定をうけて、依頼者は、建築業者との間で正式に請負工事契約を締結して、工事に着手し、最近に至り、工事の完成をうけて、改築建物での居住を開始するに至っています。

一般の人にとっては、裁判は、大変なものと思われがちですが、借地非訟事件は、その名のとおり「訴訟にはあらず」ということで審尋期日は法廷で行われることはなく、平場の場所(会議室のような審尋室)で行われ、鑑定費用も、通常の民事訴訟手続では意外と高額な鑑定費用が必要となりますが、借地非訟では無償で、そして、裁判手続の期間も比較的短期なので、借地非訟手続は飲み込みさえすれば、使い勝手のいい手続となっています。

但し、銀行融資手続の関係とか契約期間満了間際の申立には、それ固有の問題点があるので、予め、弁護士との間で法律相談で問題点をにつめておいた方がよいでしょう。

ともあれ、要は相談からです。借地上の建物の増改築の課題をかかえている人は、気軽に弁護士と相談してみて下さい。

(なお、例えば、高齢化に伴い、財産上の価値のある借地権を第三者に譲渡し、隠居したいと考えている場合も、借地権譲渡に禁止特約が付いているのが通常ですから、まず、第一に地主の承諾の問題、第二に承諾が得られない場合には、地主の承諾に代わる裁判所の許可ということで、借地借家法19条1項の規定を活用することになります。)

以上

投稿者 | 記事URL

最近のブログ記事

- 酒酔い、赤信号無視… 起死回生の逆転劇(弁護士 西村隆雄)

- 日本に住むフィリピン人がなくなったとき、相続放棄はできるの?(弁護士 長谷川拓也)

- 離婚事件を通して知り合った女性の話(弁護士 三嶋 健)

- 「事実婚のままでは相続できない!?」 ~大切なパートナーに財産を遺すために遺言書を作りましょう~(弁護士 前田ちひろ)

- 無戸籍児の特別養子縁組~解決事例のご紹介~(弁護士 畑福生)

- 孤立出産による乳児死体遺棄・殺人事件で執行猶予判決を獲得!(弁護士 長谷川 拓也)

- 追突事故の後遺障害につき、後遺障害等級12級該当として解決した事例(弁護士 小林展大)

- 性暴力が性暴力と認められた─Aさんの5年間のたたかい─(弁護士 川口彩子)

- 相談者にとって今本当に必要なことは何か(弁護士 藤田温久)

- 雇止め(更新拒絶)されても、働きつづけることができる場合もあります!(弁護士 山口毅大)