Q&A

相続あるある(弁護士 渡辺登代美)

2025年11月13日 木曜日

1 遺言書を作りましょう

「よもや、親子兄弟姉妹で争うようなことはあるまい。」

きっと、誰もがそう思うでしょう。

でも、兄弟姉妹にも配偶者がおり、子がおり、生活があります。私たち庶民の程度の財産は、いくらあっても困ることはありません。できることなら、たくさん欲しいと思うのが人情です。

そこで、親子間、兄弟姉妹間で、思わぬ相続争いが発生することがあります。

大丈夫だと思っても、遺言を作成しておくことをお勧めします。法定相続分どおり、ということでも構わないのです。

生前、常々言い聞かせていても、だめなのです。決められた遺言の方式に則らなければ効力は生じません。遺言で、自分が力を入れていた活動に関係する団体に寄付することもできます。

2 さまざまな相続

一昔前は、土地建物を長男に相続させるべく、父親が亡くなった場合、母親が他の兄弟姉妹に代わって名義変更をしてしまう、などということもありました。不動産の名義が変えられていても、必ずしもあきらめなければならないものではありません。

相続手続をしようと戸籍をとったところ、亡くなった父親に、母親も知らない子がいたことが判明したこともありました。離婚した親の相続では、再婚後の配偶者や子が登場し、複雑な人間模様を呈します。

相続登記が義務化され、両親、祖父母、曾祖父母名義のままになっている不動産に決着をつけなければならない場面も発生しています。全く知らない人から、突然訴訟を提起されたと、びっくりして相談にみえます。関係者が数十人に上ることもありました。従兄弟姉妹どおしでもめさせるわけにいかないから、自分たち兄弟姉妹の世代で解決するのが終活だと言っている人もいました。

3 住んでいる持家の相続は大変です

親名義の不動産に子の一人が同居していて親が亡くなった場合、解決が難しくなることがあります。不動産は遺産としてかなりの価値がありますから、他の子どもたちは代償金を請求します。しかし、不動産の価値は売却しなければ現実化しません。住んでいる不動産ですから、売却するわけにいかず、かといって売らなければ代償金を支払えない、という八方ふさがりの状態に陥ってしまうことがままあります。

農地などもあって、家業とともに子の一人が相続するのであれば、他の子もまだ納得し易いかもしれません。現代は、会社員家庭で、遺産は実家の不動産しかない、というような場合も多くあります。

同居している子に全遺産を相続させるという遺言を作成しておいて、代償金の金額を遺留分まで減らせば(2分の1になります)、分割払い等、不動産を売却しなくても解決の目途が立つかもしれません。

遺産分割が終わったら、以後、関係を断ちたいと言い出す人もいます。いずれにしても、遺言を作成しておくことは、自分が死んだ後の紛争を和らげることに役立ちます。

投稿者 | 記事URL

離婚した後、旧姓に戻る? それとも夫の姓をそのまま使う?子どもが大きくなった後、旧姓には戻れるの?という疑問にお答えします(弁護士 川口彩子)

2025年10月2日 木曜日

結婚するときには、夫か妻のどちらかの姓を選ばなければなりません。その夫婦が離婚するときには、姓を変えた側が、旧姓に戻るか、婚姻時の姓をそのまま使うか選ぶ必要があります。日本では、妻側が姓を変えるケースが大半なので、ここでは、結婚のときに妻が姓を変えたケースでご説明します。

まず、婚姻時の姓をそのまま使う場合です。お子さんが慣れ親しんだ姓なので、そのまま名乗らせてあげたいというケース、子どもたちは独立したが、結婚してから長年使ってきたので、もはや旧姓に戻るつもりはないというケースが多いですね。

その場合は、離婚届を提出する際に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出してください。用紙は役所に備え付けてあります。

(ちなみに、協議離婚ではなく、裁判所で調停離婚や裁判離婚した場合にも、役所には離婚届を提出する必要があります。調停離婚や裁判離婚の場合、夫のサインや証人のサインは不要です。)

離婚時に旧姓に戻る場合ですが、結婚前の戸籍に戻る場合と、ご自身が筆頭者となって新しく戸籍をつくる場合があります。新しく戸籍をつくる場合には、離婚届に新しい本籍地を記載する際、筆頭者の氏名の欄に旧姓でフルネームをご記入ください。

なお、現在の戸籍の制度では、親子三代が同じ戸籍に入ることはできません。戸籍に入れるのは二代までです。なので、離婚後にお子さんと同じ戸籍になりたい場合には、お子さんを連れて親の戸籍に入ることはできませんので、ご自身が筆頭者となって新しく戸籍をつくることになります。

離婚後の氏をどうするか決めて離婚届を提出すると、ご自身は元夫の戸籍から抜けて元の戸籍に戻るか、ご自身が筆頭者となった新しい戸籍がつくられます。元夫の戸籍のご自身の欄には「除籍」という表示がなされ、元夫の戸籍から抜けてどこの戸籍に異動したのか、新しい本籍地が表示されます。

一方、お子さんの戸籍は、親権者が戸籍から抜けた妻だったとしても、自動的に親権者の戸籍に移るわけではありません。お子さんの戸籍を母親の戸籍に移すには、お子さんの住所地を管轄する家庭裁判所で「子の氏の変更」の手続をする必要があります。

家庭裁判所で「子の氏の変更許可申立書」の書式をもらってくるか、裁判所のHPから「子の氏の変更許可申立書」の書式をダウンロードしてください。

申立書を提出すると後日「審判」が送られてきますので、それを役所にご提出ください。

ここで注意が必要なのは、元夫の氏を名乗ることにした場合でも、お子さんと一緒の戸籍になりたい場合には、「子の氏の変更」の手続が必要となるということです。「申立人の氏『鈴木』を、母の氏『鈴木』に変更することを求める」という申立てになりますから、違和感はありますよね。ただ、「子の氏の変更」は、あくまでも戸籍を異動させるための手続なので、この申立てが必要となるのです。

なお、15歳未満のお子さんの「子の氏の変更」は、親権者が法定代理人として手続を進めることができますが、15歳以上のお子さんについては、お子さん自身に申立書を記載していただく必要があります。

裁判所への提出は、郵送もしくは持参となりますが、15歳以上のお子さんの申立書を親権者がお子さんに代わって持参することは構いません。

あるいは、離婚のときに、ご自身だけ旧姓に戻り、お子さんはそのまま元夫の戸籍においておくこともできます。そうすると、母と子で苗字が違うことになりますが、ご自身は旧姓を名乗ることができ、お子さんたちはそのまま今までの姓を名乗ることが可能です。元夫が筆頭者となっている戸籍のお子さんの欄には、親権者が母であることの記載はありますので、戸籍が別々でも問題ありません。

ただ、この場合、元夫が再婚すると、お子さんと同じ戸籍に新しい妻も入ってきますから、それは気になる方もいらっしゃるかもしれません。

お子さんが成人しているような場合には、ご自身だけ夫の戸籍から抜けるケースが多いように思います。もちろん、お子さんが成人していても、「子の氏の変更」の手続により、母の戸籍に入ることを希望する方もおられます。

離婚から何年も過ぎて、お子さんも独立し、いよいよ旧姓に戻りたいという方もいらっしゃいます。

その場合は、家庭裁判所で「氏の変更」の手続をし、裁判所の審判を得れば、旧姓に戻ることができます。離婚のときに旧姓を選ぶのであれば、家庭裁判所の手続は不要ですが、いったん元夫の姓を選んでしまうと、旧姓に戻るために家庭裁判所の手続が必要です。事情聴取のため、裁判所から呼出しがあることもあります。

お子さんが結婚して、自分一人の戸籍になっている場合は、単独で手続ができますが、お子さんがまだ戸籍に残っている場合には、その戸籍ごと氏が変更されてしまいますので、15歳以上のお子さんについては、氏の変更についてお子さんの同意書が必要となります。

戸籍のことで疑問がございましたら、ぜひ法律相談をご利用ください。

投稿者 | 記事URL

遺言作成は元気なうちに~遺言作成のすすめ~(弁護士 星野文紀)

2024年11月21日 木曜日

あなたが亡くなったら、あなたの周りにどのような変化がおこるでしょうか。法律的には相続がおきます。

弁護士の仕事の中で、遺産分割協議というは、比較的多い類型ですが、近年、家庭裁判所に出される遺産分割事件の件数は増えています。いわゆる「争続(あらそうぞく)」が増えているということで残念な事実です。

相続争いをさけるもっともポピュラーな方法は遺言です。もっとも、日本財団の調査では、60歳~79歳で遺言書をすでに作成している人は3.4%しかいません。約8割の人が加入している生命保険に比べればずっと低いです。残念ですね。

あなたには大切な家族はいますか。配偶者はいますか。子供はいますか。兄弟姉妹はいますか。それとも他に大切なものがありますか。遺言の有無によって、これらの人が助かったり、不幸になったりしますので、是非、遺言作成を検討してみてください。

遺言作成が特に必要な人がいますのでご紹介します。

①結婚しているけど子供がいないひと

②事業を経営しているひと

③不動産の資産が多いひと

④残念ながら相続人間の仲が悪いひと

⑤相続人間で遺産の配分に強弱をつけたいひと

⑥相続人以外に財産を残したいと思っているひと

⑦法定相続人がいないひと

理由としては、

①は子供がいないと法定相続人が配偶者と兄弟姉妹になり、遺産を分けることになるが、全ての遺産を配偶者に渡したいと考える人が多いため

②は事業を承継させるひとを決めておいた方がいいため

③は、不動産を分けるには工夫が必要なため

④は、予め、具体的に遺産の配分を決めてあげた方がいいため

⑤~⑦は、あなたの意思を尊重するためです。

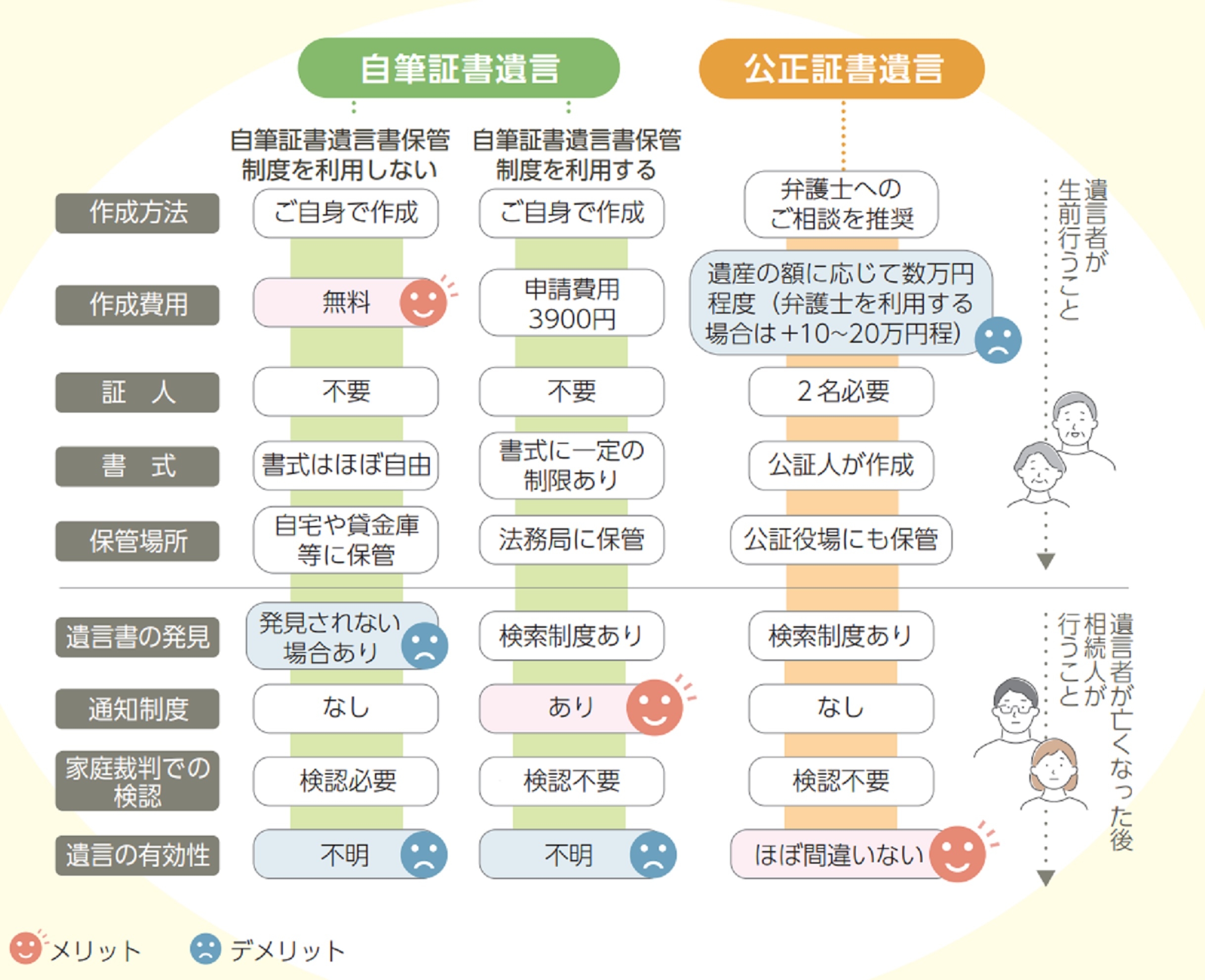

遺言の方法は、公正証書遺言が圧倒的にオススメです。自筆証書遺言とは違い、法的に無効になるリスクが少なく、盗難、紛失、隠匿や改ざんのリスクがなく、相続発生後に家庭裁判所の検認が不要で、遺言の執行までに時間が早く、遺産がもらえない親族等と関わる必要性がぐっと減るからです。

「付言事項」というものを書くのもおすすめです。遺言書には、相続人に対するメッセージとして法的拘束力を持たない「付言事項」を書き添えることができます。これを利用し、相続人にあなたの思いを伝えてみてはいかがでしょうか。残された人へのラブレターのようなものです。

また、遺言作成は元気なうちにお早めが鉄則です。高齢や病気になると意思表示が怪しくなったり、字が書けない、読めない、話せない、必要書類が揃えられないなど、いろいろな問題が起きてきます。遺言作成が難しくなったり、費用がかかったり、時には不可能になったりします。

遺言書は、15歳以上であればいつでも作成でき、古すぎるために遺言書が無効になることはありません。またいつでも内容を変えられます。遺言が無くて困ることは多いですが、作成が早すぎるということはないので、是非、お早めの作成をオススメします。

遺言書作成についてわからないことや、手伝って欲しいことがある場合、是非、われわれ弁護士にご相談ください。あなたの思いを教えてください。

投稿者 | 記事URL

よりよい遺言書を作るために~「遺言執行者」をご存知ですか?~(弁護士 中瀬奈都子)

2024年11月21日 木曜日

■昨今の「終活」ブームの中、よりよい最期を迎えるために、残された家族のために、遺言書を準備しようと考えている方が多くいらっしゃると思います。弊所にも多数の方から遺言書作成のご相談が寄せられています。その際、「遺言執行者」を定めておくことをお薦めする場合があります。この「遺言執行者」、どういう役割を持つ人か、みなさんご存知ですか?

■「遺言執行者」とは?

「遺言執行者」とは、遺言の内容を実現することを職務とする者のことです。具体的には、遺言の内容にしたがって、相続財産を管理したり、預金を払い戻して分配したり、不動産を売却したり、証券の名義を書き換えたり、相続人や受遺者へ遺産を引き渡したりといったことを行います。

「遺言執行者」は、遺言によって予め決めておくことができるほか、遺言に定めがない場合や、遺言で定められた遺言執行者が死亡したり、辞退した場合など不在になってしまった場合に相続が発生した後に利害関係人の申立てによって家庭裁判所で選任してもらうことができます。

■手続を円滑に進めるために

遺言に、認知が定められていたり、推定相続人の廃除(被相続人が相続人の権利をはく奪する手続き)や取消しが定められていたり、一般社団法人の設立が定められている場合には、「遺言執行者」が必須になります。

上記のように「遺言執行者」が必須な場合以外でも、ご自身が亡くなった後、その遺志を確実に実行し、手続がスムーズに進むように、遺言書を作る際に「遺言執行者」を定めておくようお薦めするケースは多いです。

例えば、亡くなった後に不動産を売却して、お金に換えてから相続人に分配して欲しい場合、遺言執行者を定めておかないと、不動産の売却などを相続人全員で行う必要があるので、非協力的な相続人が出てくると支障をきたしてしまいます。「遺言執行者」を定めておけば、「遺言執行者」は単独で遺言を執行できるため、相続人の非協力的を気にする必要がないのです。上記のとおり、相続発生後に家庭裁判所に申立てをして「遺言執行者」を選任してもらうこともできますが、遺言で予め「遺言執行者」を定めておいた方がより簡便でスムーズです。

そして、「遺言執行者」には、相続人の一人や受遺者を指定することもできます。「遺言執行者」になれないのは、未成年者と破産者だけです。

■「遺言執行者」に弁護士を定めておくのをお薦めします

「遺言執行者」は相続が開始されたら、

☑戸籍謄本などを取り寄せて、相続人の調査をして相続人を速やかに確定する

☑全ての相続人に遺言執行者に就任した旨の通知をする

☑遺産を調査して、正確な財産目録を作成して、全ての相続人に交付する

☑遺産を適切に管理する

☑預金の解約や証券等の売却、名義変更などの手続をして、相続人や受遺者に相続財産を引き渡す

☑遺言執行が終了した場合、相続人や受遺者に遅滞なく経過や結果を報告する

といった業務を行うことになります。

また、「遺言執行者」は、遺言執行業務について善管注意義務を負っており、職務を行うにつき過誤があった場合、相続人から善管注意義務違反として損害賠償請求を受けることがあり得ます。

相続人の1人を「遺言執行者」に定めることができますが、このような職責を負うことから、相続財産が多項目にわたったり、高額であったり、不動産があったりと、遺言執行が簡単に進まなさそうなケースには、専門家である弁護士を「遺言執行者」に定めるようお薦めしています。

また、高齢の配偶者に遺産を残したいが、配偶者自身で相続の手続を行うことが困難であると考えられる場合や、遺産が県外など遠隔地に分散している等手続自体が煩雑になる場合にも、専門家である弁護士を「遺言執行者」に定めるのがお薦めです。

■さいごに

家族が亡くなった後は、悲しみの中、葬儀や納骨といった故人を弔う儀式のほか、年金の受給停止や公的保険の資格喪失届の提出等の公的手続きを行うなど、たくさんの手続きをすることになります。

さらに相続手続を行うことはご家族・親族に大きな負担となりえます。残されたご家族のために、「遺言執行者」として、専門家である弁護士を定めておくことをお薦めします。

遺言書を作成したい、遺言執行者について詳しく知りたいという方は、是非、ご相談にいらしてください!

投稿者 | 記事URL

老後に備えた新しい「家族信託」活用のすすめ(弁護士 川岸卓哉)

2024年9月11日 水曜日

川岸卓哉弁護士については、こちらをご覧下さい。

現在の日本は高齢化社会を迎えています。親のこれからが心配な方、自分の生活や財産管理が心配になってきた方も多いのではないでしょうか。

成年後見制度なども活用できますが、後見にならない段階での高齢者の生活や財産管理をどうするのかなど問題があります。一方、相続における争いも増えており、遺言作成もお勧めしていますが、認知症が始まってからだと遺言の作成もできないなどこちらも必ずしも万全の制度とは言えません。

そこで、近年、家族信託という新しい方法に注目が集まっています。「家族信託」とは、信託の一種です。信託とは委託者の財産から特定の財産を分離することで財産を管理する制度です。財産を受託者に渡してしまうといっても、完全に受託者の財産になってしまうわけではなく、受託者は信託の目的に従った管理処分しかできません。つまり、信託された財産は、頼んだ人(委託者)からも頼まれた人(受託者)からも切り離された、信託の目的のための独立した財産になります。

家族信託の典型的な活用例としては、配偶者亡き後の高齢者福祉型信託があります。例えば、高齢のAさんは、認知症になった妻の所持金について、事業に失敗した長男がたびたび持ち出すのを見て、自分が死んだ後の妻の生活を心配している。次男はしっかり者だが、すべての財産を次男に相続させるのもやり過ぎだと思う。こんな場面で、活用できる家族信託として、受託者を次男、受益者を妻とする遺言信託とし、妻の死亡による信託終了後は、財産を長男、次男で均等に分けるスキームを組めば、自分が死亡後の配偶者の生活を保障しながら、子の相続争いも防ぐことができます。

信託は、活用次第では、多様な可能性がある制度です。自分の要望をどうやったら実現できるかを弁護士一緒に考えてみてはいかがでしょうか。

投稿者 | 記事URL

知っておくと安心!初回の調停で気をつけること(弁護士 川口彩子)

2023年11月8日 水曜日

川口彩子弁護士については、こちらをご覧下さい。

はじめての調停

調停の申立てをすると、1か月後くらいに期日が設定され、裁判所に行く日が決まります。弁護士がついている場合も、ついていない場合も緊張しますよね。

今回は、初回の調停のイメージをご紹介します。

服装

ふだんの服装で大丈夫です。普段着でもスーツでも可です。スーツを着用していないからといって不利にみられることはありません。

待合室

待合室は、申立人待合室と相手方待合室に分かれており、それぞれ離れたところにあります。ただ、同じフロアにあることも多いので、相手と顔を合わせたくない場合は時間をずらすなどして早めに待合室に入るようにするとよいでしょう。

呼出時間になると調停委員が呼びにきます。最近は個人情報保護のため、事件番号で呼ばれることが多いです。あらかじめ自分の事件番号を確認しておきましょう。

調停委員会

男女の調停委員と裁判官の3人が、調停委員会を構成し、あなたの調停を担当します。部屋にいるのは調停委員だけですが、裁判官も事前事後に報告を受け、適宜、調停委員と相談しながら案件を進めていきます。

調停委員は、裁判官ではありません。研修を受けた民間の方が調停委員を務めています。法律上調停委員は40歳以上と定められていますが、60代~70代の方が多いイメージです。家事調停の場合は、男性と女性が1人ずつ調停委員として担当します。原則として、案件が終わるまで同じ調停委員が担当します。

調停室

待合室で呼ばれると、調停委員が調停室まで案内してくれます。代理人として弁護士がついている場合は一緒に調停室に入れますが、弁護士以外は調停室に一緒に入ることはできません。(通訳が必要な事件の通訳さんは別)

調停委員と向かい合って座ると、最初に本人確認をされることが多いです。免許証等を持参しておくと安心です。

本人確認が終わると、調停委員の自己紹介、調停のガイダンスにうつります。ガイダンスでは、調停委員には守秘義務があること、当事者も録音録画等は禁止されていること、調停の仕組みや話し合いがまとまった場合などについての説明があります。

調停のしくみ

調停では、申立人と相手方とが同じ日に呼ばれますが、原則として顔を合わせることはありません。初回の調停では、まず申立人のほうから話を聞かれます。20分~30分で交代となり、元の待合室で待っていてくださいと言われます。申立人が待合室に戻ると、相手方が調停委員から調停室に呼ばれます。そこで、調停委員の方から、適宜、申立人の主張を相手方に伝え、相手方の意見を聞かれます。相手方の方も20~30分で交代となり、元の待合室に戻るよう言われます。その後、再度、申立人が呼ばれ、相手方の主張を教えてもらいます。

このように、調停では伝言ゲームのように話が進みます。調停で相手に会えるかもと期待している方もいらっしゃるかもしれませんが、上記のとおり原則として、相手と直接話をする場面はありません。

初回の調停ではそれぞれ平等に20分~30分かけて話を聞いてくれますが、回数を重ねてだんだん調停が煮詰まってくると、どちらか一方当事者の話が長くなることもあります。解決のために必要な時間ですので、ご了承ください。

調停のときに注意すること

(1)自分ばかり話さない

上記のとおり、調停では20分~30分をめどに交代し、元の待合室に戻らなければなりません。この時間でお話しできることは限られています。家事事件だと、どうしてもいろいろな経緯がありますから、説明しようとすると長くなるのはやむを得ないことではあります。ですが、それをできるだけコンパクトにまとめ、調停委員とできるだけコミュニケーションを取ることが重要になります。調停委員も時間を意識しながら調停を運営しています。こちらが話したい話ばかりしていると、調停委員が聞きたいことが時間内に聞けずにイライラしてしまいます。調停委員からの質問に端的に答えていけば、調停委員として関心をもったこと、重要と考えている点をたくさん質問してくれて、理解を深めてもらえます。ぜひ、調停の際は、質問に端的に答えることを心がけてください。

(2)調停委員は相手の味方というわけではない

自分のターンが終わって相手のターンとなり、再度調停室に呼ばれます。そのときに、調停委員は相手が話した内容を伝えてくれます。

ここで陥りがちなのは、調停委員から「相手は〇〇と言っていましたよ」と言われると、まるで調停委員が相手の言い分を信じてしまい、相手の側についてしまったかのように感じてしまうことです。しかし調停委員は、ただ単に相手が言ったことを伝えているだけなのです。悪気はありませんから、変に落ち込んだり、疑心暗鬼にならないようにしましょう。

また、調停委員が伝えてくれる相手の言い分に対して、逐一その場で反論をしてしまうと話が脱線したり、進まなくなってしまいます。調停委員が相手の言い分を伝えているときは、まずは黙って全部聞き、話がひととおり終わったところで反論するようにしましょう。

初回調停の終わり

調停の初回は、相手の言い分を把握したくらいのところで終わります。本格的なすり合わせは次回以降になることが多いです。あまり進まなかったと感じるかもしれませんが、まずは第一歩を踏み出せたことが重要です。

次回の調停は、ひと月からひと月半後くらいになります。次回の日程は、調停の日に全員の予定をすり合わせて決まります。弁護士がついている場合は、今回の調停の結果をふまえ、よく打ち合わせをして次回に臨みましょう。

投稿者 | 記事URL

夫(妻)が通帳や保険証券を見せてくれない。どうしたらいい?~ちゃんと財産分与を受けるために今できること~ (弁護士 中瀬奈都子)

2023年7月3日 月曜日

中瀬奈都子弁護士については、こちらをご覧下さい。

離婚において財産分与をする際に、まず、夫婦共有財産の内容を確定する必要があります。

しかし、夫婦共有財産内容については、夫婦双方がしっかりと把握しているとは限りません。

「配偶者が一切の財産を管理しているため、自分は、まったく財産内容がわからない。」

「配偶者はそれなりに収入があるから、もっと預金があると思ったのに・・・。」

というご相談も極めて多いのです。

では、このように、共有財産がわからない場合、財産分与はどのように行えばよいのでしょうか。

◆財産分与とは?

財産分与とは、婚姻期間中に、夫婦が協力して形成した財産を分けることをいいます。

婚姻期間中に協力して築いた財産は、その財産の名義が夫婦のどちらかであるかは問わず、原則2分の1ずつ分けるというのが基本的な考え方です。

財産分与については、いつの時点の財産を分与の対象とするのか、どの財産が分与の対象になるか、その財産の評価額がいくらかといったことをめぐって争われることが多いです。

財産分与は夫婦が協力して築いた財産を分けることであるため、財産形成に向けた夫婦の協力関係が終了したときが財産分与の基準時となります。実務では、夫婦が離婚に向けて別居を開始した時点、同居のままだった場合は離婚時点を基準とするのが一般的です。

基準時点における財産を双方が開示しあって、それを合算したものを2分の1ずつ分けるというのが、財産分与の基本的な考え方です。

ところが、いざ開示された財産を見てみると、「思っていたよりも少ない」ということがあります。

◆別居前にできること

そうならないように、今から、別居することをご検討されている方は、別居前に、自分でできるかぎり、共有財産の内容を調べることをおすすめします。

通帳や保険証券などは、自宅内の決まった場所に保管されていることが多いでしょうから探して、コピーや写真をとっておきましょう。これらが見つからない場合は、たとえば銀行や保険会社、証券会社などから届いている郵便物などがないか、探してみてください。

もちろん、ご自身名義の通帳や保険証券については、別居時に持ち出すことをお忘れなく。また、配偶者に自分の名義の預金や保険証券などを隠されている場合は、ご自身名義の預金や保険であれば、銀行や保険会社などに問い合わせれば、自分の口座の履歴や、保険契約の明細を書面でとりつけることが可能です。

◆裁判所を通して行う財産調査

では、別居前にできる限り財産を調査したけれど、不十分だなという場合、どうすればいいでしょうか。

夫婦であったとしても、他人名義の財産については、名義人である本人の承諾がない限り、銀行や保険会社などは開示してくれません。

そこで、離婚調停や財産分与調停(審判)、離婚訴訟などの手続を行っている場合は、明らかになっていない財産を探す最終手段として、裁判所を通して財産を調査する「調査嘱託」という手続を利用することが考えられます。

調査嘱託は、裁判所に対して、調査を希望する当事者が調査嘱託の申立てを行い、裁判所がこれを認めた場合に認められる手続です。

調停段階では認められないケースもありますが、私の経験では、最近では調停段階でも調査嘱託が認められるケースが増えています。

ただし、家庭裁判所は探索的な(財産があるかどうかもわからない関係先に対してやみくもに申し立てる)調査嘱託は認めてくれません。調査嘱託を申し立てる関係先に財産があることの手がかりを、裁判所に示す必要があります。

例えば、銀行に対して相手方名義の預貯金の口座について調査嘱託してもらうのであれば、事前に通帳の写しや銀行からの郵送物を家庭裁判所に提出します。

その上で、A銀行B支店に対して、相手方名義の口座が存在するか、口座が存在する場合には、別居時点から過去1年分の履歴を提出するように調査嘱託をしてください、という申し立てを行います。

私は、ご依頼者様が相手方の財産を把握していないようなケースは、預金については別居前1年分の履歴について調査嘱託の申立てを行うことが多いです。預金取引履歴から、例えば保険料の支払いや財形年金貯蓄の受給など、他の財産の存在が判明することがあるからです。その場合、見つかった財産についてさらに調査嘱託の申立てをして、その財産の評価額など具体的な内容を開示させていきます。

◆別居前にある程度把握しておこう

このように裁判所に調査嘱託を認めてもらうためにも、別居前にできるかぎりの資料を収集しておくことがとても大切です。とはいえ、あまり資料を集められなかった・・・と諦めないで下さい。お話しをさせていただく中で、「こういう資料もあった!」、「これをきっかけに調査嘱託ができそう!」などの気づきがあることも多々あります。

川崎合同法律事務所は、年間150名を超える方々から、離婚・男女トラブル・お子さんにご相談をいただいております。財産分与が争点となっている事件も多数取り扱っております。たくさんの事例を経験しているからこそ、依頼者のみなさまそれぞれのご事情に応じた解決策をたてることができます。

財産分与を含め、離婚やご家庭の問題に悩みを抱えたときには、是非、お気軽にご相談にいらしてください。

弁護士 中瀬奈都子

投稿者 | 記事URL

空き家問題の対処法(弁護士 星野文紀)

2023年6月1日 木曜日

星野文紀弁護士については、こちらをご覧下さい。

1 空き家がどれくらいあるか

全国に848万9千戸が空き家があり、空き家率13.6%(平成30年 総務省統計局)となっている。

川崎市の空き家は7万3800戸で空き家率9.5%(平成30年 川崎市)で空き家率とほぼ横ばいである。もっとも、空き家の内、67.3%は業者等によって管理されている。長期不在などの管理されていない可能性の高い空き家は、空き家の内の32.2%と近年急増している。川崎市では、多摩区、中原区、川崎区の順に空き家数が多い。

2 空き家・空地の何が問題か

管理が行き届かないことによる、近隣・地域への悪影響

(家屋の倒壊、草木・雑草の繁茂、害虫・猫・ネズミ等の繁殖、不審者のたまり場になる、放火の危険、ゴミ屋敷、悪臭、不衛生、景観悪化、近隣不動産価値の低下)

3 空き家増加の原因

① 核家族化による住宅の増加に加えての少子高齢化

② 新築志向からくる新築住宅の大量供給

③ 空き家を取り壊した時の負担増

数百万円の解体費用、小規模住宅用地の特例除外による固定資産税の増加(約6倍)

第2 問題が起きた場合はどうする?

1 だれに請求するか(権利関係の確認)

空き家・空地等によって被害を受けた場合は、空き家の所有者等に必要な処置を請求することになる。しかし、誰に請求すればいいのか、どうやって調べるのか。

(1)登記名義人を調べる

法務局で登記事項証明書を取得し調査する。

未登記建物については、市町村から固定資産評価証明書を取得することも考えられる(ただし、一般的には入手できない)

(2)登記名義人が死亡している場合

住民票の除票や戸籍全部事項証明書を使って相続人を調査する。ただし、自己の権利を行使するために戸籍の記載事項を確認する必要があること説明する必要有り。

相続人を調査し全員に請求する。

(3)空き家の相続人がいない場合

利害関係を有する者なら相続財産管理人の選任を申立てることができる。相続財産管理人が空き家を管理し場合によっては取り壊すことができる。

ただし、相続財産管理人は、家庭裁判所が候補者にとらわれず選任し、申立人に予納金を納付させる(20万円~100万円くらい)。申立人や関係者が相続財産管理人になる場合は、報酬を予め放棄することが多い。

相続財産管理人の選任までは必要ないものの、相続放棄によって裁判をする必要がある場合には特別代理人の選任を申し立てることも考えられる(こちらの方が予納金は安め)。

(4)土地と建物の所有者が異なる場合

建物を管理している人が一般的には土地の管理を行っている。したがって、通常は建物の管理者が相手になる。

(5)空き家が賃貸の場合

1次的には、空き家の占有者である賃借人、しかし、朽ちた空き家を放置しているなど場合は空き家の所有者たる賃貸人にも責任がある場合もある。

(6)空き家の所有者の判断能力に問題がある場合

①成年後見人の選任をしてもらう。

②親族から管理の委任を受ける

③事務管理(緊急時に他人の財産の管理をする)

(7)所有者が行方不明の場合

不在者財産管理人の選任を申し立てる。やはり、家庭裁判所が候補者にとらわれず選任し、申立人に予納金を納付させる(数十万円~100万円くらい)。

不在者財産管理人の選任までは必要ないものの、相続放棄によって裁判をする必要がある場合には特別代理人の選任を申し立てることも考えられる(こちらの方が予納金は安め)。

2 何を請求するか

(1)隣地との境界を確認したい

①当事者間の協議。民事調停、②筆界特定制度、③境界確定の訴え、④所有権確認訴訟

(2)空き家がこちらの敷地にはみ出している

所有権に基づく妨害排除請求権として撤去を求める。ただし、時効取得。権利濫用。

(3)隣の家が傾いてきた

所有権に基づく妨害排除請求権としての傾斜防止措置を求める。仮処分も。

著しい傾斜(20分の1超)等があれば、空き家対策特別措置法に基づく処置を促すことも

(4)隣との間に塀を作りたい

共同の費用で塀を設けることができる。話会いが整わない場合は、板塀又は竹垣その他これに類する材料で高さ2mのものとすると規定されている。

したがって、どうしても話し合いがまとまらないときは、自分の敷地に自分の費用で塀を建てるか、隣の所有者に対して設置協力を求める裁判を提起することになる。

(5)隣から枝や根が越境してきている

枝は、切除させることができる。根は切り取ることができる。ただし、普通は撤去を要求することになる。

(6)隣の空き地の下にガス管・水道管を埋設したい

基本的には所有権は地下にも及ぶ。しかし、下水道法11条1項で他人の土地を使用しなければ、下水を公共下水道に流入させることが困難であるときは下水管については承諾不要とされている。これは、下水以外の配管について類推適用される。

(7)空き地・空き家からのごみに困っている

基本、土地をどのように使うのかは自由。何も請求出来ないことが多い。ただし、隣の敷地にゴミがはみ出して来ているような状態で、所有者がなんらの対策もとらない場合は、不法行為により損害賠償請求出来る場合がある。

(8)空き家からの火事

漏電等については空き家の所有者に請求できる。ただし、失火責任法の適用がある場合もある。

第三者による放火の場合は、基本的に空き家の所有者に請求出来ない。しかし、施錠していない、燃えやすい物を放置するなどしていた場合は空き家の所有者の責任も考えられる。

(9)空き家に不審者が出入り

法的処置は難しいが、管理をお願いする。管理の委任を受ける。警察に通報するなどの方法が考えられる。

(10)空き家による不動産価値の下落

多く主張されるがほとんど認められない。ただし、受任限度をこえる不利益が生じ、住宅価格が相当下落した場合に下落相当額の損害賠償を認められる場合も考えられる。

第3 空家対策特別措置法

何ができるようになったか

① 空き家等の調査・立ち入り

② 固定資産税情報の利用

③ 特定空家等の所有者に対する助言指導

④ 特定空家等の所有者に対する勧告(固定資産税の特例がなくなる)

⑤ 特定空家等の所有者に対する命令(50万円以下の過料)

⑥ 特定空家等の所有者に対する行政代執行

⑦ 特定空家等の所有者等が不明な場合の行政代執行(略式代執行)

※「特定空家等」

①そのまま放置すると、倒壊など著しく保安上危険となるおそれのある状態のもの

②そのまま放置すると、衛生上著しく有害となるおそれのある状態のもの

③適切な管理が行われていないことで、著しく景観を損なっている状態のもの

④その他周辺の生活環境の保全を図るために、放置することが不適切である状態のもの

以上

投稿者 | 記事URL

民法・不動産登記法等の改正等 その2(弁護士 山口毅大)

2023年2月28日 火曜日

民法・不動産登記法等の改正等 その2 ~共有物の管理の範囲の拡大・明確化~改正民法等の施行が迫っています。共有物の管理等でお困りごとがございましたら、ぜひ弁護士にご相談ください。

1 はじめに

2021年4月21日、民法・不動産登記法等の改正等がなされました。この改正等の内容は、多くの市民の方に影響を与える大改正です。ただ、その改正点等の内容は、多岐にわたります。そこで、今回は、民法の共有物の管理の範囲の拡大・明確化されたことについて、解説いたします。

2 義務の明確化

⑴ 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができます。

現行民法では、単独で占有権原がない共有者が共有物を占有した場合、他の共有者に対し、いかなる義務を負うのかについて、明確になっていませんでした。

今回の改正では、不必要な紛争を防止するために、この義務の内容を明確にしました。

⑵ 改正民法では、共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除いて、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負うということになりました(新民法249条2項)。

さらに、共有物を使用している共有者は、善良な管理者の注意をもって共有物の使用をしなければならないことが明記されました(新民法249条3項)。遺産共有の場合も、相続の承認をした共同相続人は、遺産を使用するに際して、善良な管理者の注意義務を負うことになりました。なお、熟慮期間中は、従前のとおり、その固有財産におけるのと同一の注意をもって相続財産を管理すれば足ります(新民法918条)。

3 管理行為の範囲に関する改正

⑴ 現行民法は、共有物に変更を加える場合、共有者全員の同意が必要とされていました。ですが、これを全てに適用すると、実質的には、共有者に与える影響が小さい場合であっても、反対者がいれば変更ができなくなり、円滑な共有物の利用、管理に支障が生じる場合がありました。

そこで、改正民法では、共有物の形状または効用の著しい変更を伴わない変更(以下「軽微変更03」といいます。)は、各共有者の持分の価格の過半数で決することができるものと規定されました(新民法251条1項、252条4項)。「形状の変更」とは、その外観、構造等の変更を、「効用の変更」とは、その機能や用途の変更のことをいいます。いかなる場合に、軽微変更にあたるのかについては、変更箇所及び範囲、変更行為の態様及び程度等を総合して判断されます。具体的に、舗装行為や大規模修繕工事は、原則として、軽微行為にあたると考えられます。

⑵ また、現行民法のもとでは、共有物に対する賃借権その他の使用を目的とする権利(以下「賃借権等」といいます。)の設定は、原則として、管理行為であり、持分の価格の過半数で決することができるとする判例がありました(最判昭和39年1月23日集民71号275頁)。ですが、これでは、長期間の賃借権等の設定がなされた場合、共有者による共有物の使用、収益等が制約されるので、全員の同意が必要であると考えられていましたが、その区別の基準が不明確でした。

そこで、改正民法では、一定の期間を超えない短期賃借権等の設定を除く、賃借権の設定等は、共有者全員の同意が必要になるとされました(新民法252条4項)。具体的に一定の期間を超えない短期賃借権等の設定とは、樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等については10年、それ以外の土地の賃貸借等は5年、建物の賃借権等は3年、動産の賃借権等は6ヶ月を超えないものがその対象となります。ここで注意しなければならないこととして、建物所有目的の土地賃借権等の設定、建物賃借権の設定が挙げられます。まず、建物所有目的の土地賃借権等の設定は、仮に、契約で存続期間を5年以内と定めても借地借家法により、存続期間が30年となってしまうので、一時使用目的である場合を除き、全員の同意が必要となります(借地借家法3条、25条)。また、建物賃借権の設定も、仮に、契約で存続期間を3年以内と定めても、借地借家法により、正当の事由があると認められない限り、契約の更新をしない旨の通知をすることができない以上、不更新条項付定期建物賃貸借、取り壊し予定の建物賃貸借、一時使用目的の建物賃貸借を除き、全員の同意が必要となります(借地借家法28条、38条1項、39条1項、40条)。

4 施行日と経過措置

今回の民法等の改正は、改正された部分との関係で施行日が異なりますので、注意が必要です。なお、不動産登記法の改正に関する部分を除く民法の改正部分については、2023年5月1日から施行されます。

それ以外にも、今回の民法等改正において、個別に経過措置が定められていますので、個別具体的に、改正された民法等が適用されるかどうかについて、確認する必要があります。基本的な考え方は、施行日以後は、既に生じている権利関係についても改正後の規定が適用されることを前提にして、経過措置を講ずべき規定が個別に定められています。

5 ご不明な点があれば、ご相談へ

以上のとおり、共有物の管理に関する基本的な改正事項に絞って、解説してまいりましたが、これまでの現行法の考え方を踏まえる必要や他にも留意すべき改正点がございますので、ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

投稿者 | 記事URL

改めて遺言について考えませんか?(弁護士 小野通子)

2022年9月6日 火曜日

遺言書は書いた方が良いとは何度も聞いているし、「いつか書かなきゃ」とは思ってはいるけど …

遺言書の作成が先延ばしになっていませんか?

配偶者や子ども達に争いを残さない為にも、今、ちょっと頑張ってみませんか?

2020年7月から、自筆証書遺言書保管制度が開始され、遺言書の作成・保管方法に選択肢が増えました。自筆証書遺言書保管制度の最大のメリットは、相続人等に遺言書の内容を知らせる通知制度があることです。この制度では、遺言書を作成するのはあくまでご本人ですので、遺言の有効性(作成時に遺言能力があるか等)については公正証書遺言より劣りますが、遺言書が紛失してしまい、誰にも発見されないリスクについては回避できる可能性が高いといえます。

有効性に間違いのない遺言書を作りたい! という方は、ちょっと費用がかかりますが、従来通り公正証書遺言をおすすめします。

遺言書は、誰にも気づかれずに、何度でも書き直しができます。

ご興味を持って頂けたら、ぜひ、お気軽にご相談にいらしてください。

投稿者 | 記事URL

最近のブログ記事

- 相続あるある(弁護士 渡辺登代美)

- 離婚した後、旧姓に戻る? それとも夫の姓をそのまま使う?子どもが大きくなった後、旧姓には戻れるの?という疑問にお答えします(弁護士 川口彩子)

- 遺言作成は元気なうちに~遺言作成のすすめ~(弁護士 星野文紀)

- よりよい遺言書を作るために~「遺言執行者」をご存知ですか?~(弁護士 中瀬奈都子)

- 老後に備えた新しい「家族信託」活用のすすめ(弁護士 川岸卓哉)

- 知っておくと安心!初回の調停で気をつけること(弁護士 川口彩子)

- 夫(妻)が通帳や保険証券を見せてくれない。どうしたらいい?~ちゃんと財産分与を受けるために今できること~ (弁護士 中瀬奈都子)

- 空き家問題の対処法(弁護士 星野文紀)

- 民法・不動産登記法等の改正等 その2(弁護士 山口毅大)

- 改めて遺言について考えませんか?(弁護士 小野通子)

月別アーカイブ

- 2025年11月 (1)

- 2025年10月 (1)

- 2024年11月 (2)

- 2024年9月 (1)

- 2023年11月 (1)

- 2023年7月 (1)

- 2023年6月 (1)

- 2023年2月 (1)

- 2022年9月 (1)

- 2022年6月 (1)

- 2021年7月 (1)

- 2021年5月 (1)

- 2021年4月 (4)

- 2021年3月 (13)

- 2021年2月 (2)

- 2021年1月 (1)

- 2020年2月 (1)

- 2020年1月 (3)

- 2019年9月 (1)

- 2019年8月 (3)

- 2019年6月 (2)

- 2019年5月 (3)

- 2019年4月 (9)

- 2018年11月 (1)

- 2018年8月 (2)

- 2018年7月 (5)

- 2018年6月 (4)

- 2018年5月 (1)

- 2017年12月 (2)

- 2017年6月 (2)

- 2017年2月 (2)