2025年9月11日 木曜日

畑福生弁護士が小田原市立下曽我小学校ホームページに掲載されました

2025年9月8日に畑福生弁護士が講師をした、小田原市立下曽我小学校の「いじめ予防教室」について、小学校ホームページの学校日記に掲載されました。

https://www.ed.city.odawara.kanagawa.jp/shimosoga_s/weblog/130203923?tm=20250909110345

投稿者 | 記事URL

2025年9月11日 木曜日

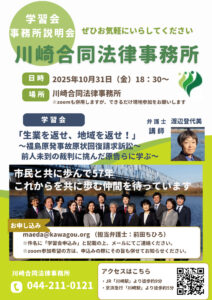

【10/31開催】79期司法修習予定者向け学習会・事務所説明会に参加しませんか

第79期司法修習予定者のみなさま、合格おめでとうございます!

弊所では、第79期司法修習予定者向け学習会・説明会を開催しております

【日時】2025年10月31日(金)18:30~

【場所】川崎合同法律事務所

※ZOOMも併用しますが、できるだけ現地参加をお願いします。

【テーマ】生業を返せ、地域を返せ!

~福島原発事故原状回復訴求訴訟~

前人未踏の裁判に挑んだ原告らに学ぶ~

【講師】弁護士 渡辺登代美

★要事前申込★

【お申し込み】

maeda@kawagou.org(担当弁護士:前田ちひろ)

※件名に「学習会申込み」と記載の上、メールにてご連絡ください。

※ZOOM参加希望の方は、申込みの際にその旨も併せてお知らせください。

【アクセス】

・JR「川崎駅」より徒歩約9分

・京浜急行「川崎駅」より徒歩約5分

TEL:044-221-0121

投稿者 | 記事URL

2025年9月11日 木曜日

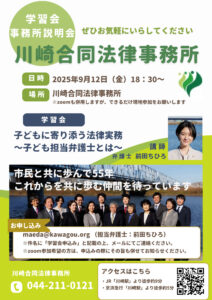

【9/12開催】79期司法修習予定者向け学習会・事務所説明会に参加しませんか

第79期司法修習予定者のみなさま、合格おめでとうございます!

弊所では、第79期司法修習予定者向け学習会・説明会を開催しております

【日時】2025年09月12日(金)18:30~

【場所】川崎合同法律事務所

※ZOOMも併用しますが、できるだけ現地参加をお願いします。

【テーマ】子どもに寄り添う法律実務

~子ども担当弁護士とは~

【講師】弁護士 前田ちひろ

★要事前申込★

【お申し込み】

maeda@kawagou.org(担当弁護士:前田ちひろ)

※件名に「学習会申込み」と記載の上、メールにてご連絡ください。

※ZOOM参加希望の方は、申込みの際にその旨も併せてお知らせください。

【アクセス】

・JR「川崎駅」より徒歩約9分

・京浜急行「川崎駅」より徒歩約5分

TEL:044-221-0121

投稿者 | 記事URL

2025年9月9日 火曜日

日本に住むフィリピン人がなくなったとき、相続放棄はできるの?(弁護士 長谷川拓也)

人がなくなったときには、様々な手続を要しますが、その中でも、意外と大変なのが相続放棄です。

ご家族がなくなったとき、その方に有益な財産があるなら良いですが、借金はもとより、山林原野といった処分の難しい事実上のマイナスの財産については、相続をしないとい

う選択肢がありえます。

このとき、意外と知られていないのは、相続放棄については、家庭裁判所を通じた手続が必要ということです。しかも、この相続放棄の手続については、原則として、相続の開

始を知った時(その多くは、ご家族がなくなったことを知った時でしょう。)から3カ月以内に行う必要があり、この期間を過ぎてしまうと、相続放棄ができなくなる可能性があります。

ところで、ご家族の中には、日本国籍ではない方がいる場合もあるでしょう。そういう方がなくなったときには、相続放棄はできるのでしょうか。

日本国籍以外の方がなくなった場合は、その相続の取り扱いについては、なくなった方の国の法律がどういうルールになっているかが問題となりえます。必ずしも、相続について、日本と同じように定めているとは限りません。

たとえば、フィリピンでは、フィリピン民法16条第2文では、相続に関し、フィリピンの本国法を準拠法とする旨定めていることから、日本で長らく暮らしているフィリピン人がなくなった場合でも、フィリピン法が準拠法となります。

さて、フィリピンでは、日本とは異なり、相続放棄という概念がありません。そもそも、フィリピンには、マイナスの財産を相続するという概念がなく、必然的に、相続放棄自体もないのです。

したがって、以上を前提とすると、原則、日本に住むフィリピン人がなくなったときには、日本で相続放棄が出来ないこととなります。

しかしながら、このような帰結は、ときに様々な問題を生じさせます。たとえば、私がご相談を受けたケースで、フィリピン人の配偶者がなくなったので、その相続放棄につき

依頼したいというものがありました。ご依頼者様のお話をうかがうと、なくなった配偶者様には、日本での借金があり、相続人であるご依頼者様に督促が届いているので、なんと

か相続放棄したいということでした。ご依頼者様は、ご自身で相続放棄手続を進めようとして、裁判所に申立てを行ったそうですが、相続放棄が裁判所を通じた複雑な手続である

こと、ましてや、原則、フィリピン国籍の方について相続放棄ができないということもあり、裁判所で上手く対応してもらえず、困っていました。

さて、このケースでは、もし、相続放棄ができないとすると、ご依頼者様は、借金の宛先であるカード会社など各社に対し、配偶者様がフィリピン国籍であり、相続手続については、日本法ではなく、フィリピン民法の適用があること、そして、フィリピン民法では、負債については、相続の対象ではなく、日本では、原則、相続放棄ができないものの、相続自体はしていないこと、よってしたがって、配偶者様の借金について相続をしておらず、支払義務がないことなどをいちいち説明することとなるでしょう。しかし、カード会

社など各社では、必ずしも、フィリピン民法について理解がある訳ではないでしょうから、場合によっては、こうした説明に納得せず、貸金返還請求訴訟などを起こしてくることもあるでしょう。

そこで、上記のケースにおいては、小難しい話になってしまいますが、国際私法上の公序(通則法42条)により、相続放棄制度を有しないフィリピン法の適用を排除し、日本法により、相続放棄を認めるべきであることを裁判所に説明、説得し、例外的な取り扱い

として、日本法による相続放棄を認めてもらうことができました。

以上のとおり、日本に住むフィリピン人がなくなったとき、相続放棄はできるの?というタイトルの答えは、原則不可、ただし、例外的にできる場合があるということになります。もっとも、この例外的な場合を認めてもらうには、ハードルがありますから、フィリピン人のご家族がなくなった際には、ぜひ、弊所にご相談いただくことをお勧めいたします。

When there are no Filipinos living in Japan, can I give up my inheritance?

Lawyer Takuya Hasegawa

When a person disappears, various procedures are required, but among them,

inheritance abandonment is surprisingly difficult.

When your family disappears, it is good if you have useful property, but you can choose

not to inherit not only debts but also de facto negative assets that are difficult to dispose of,

such as mountains and forests.

At this time, what is surprisingly not known is that inheritance renunciation requires

procedures through the family court. Moreover, as a general rule, this procedure for

renunciation of inheritance is done when you know that the inheritance has started (most of

them are when you know that your family is gone). After this period, you may not be able to

renounce your inheritance.

By the way, there may be people in your family who are not Japan nationals. When such

people are gone, can I give up my inheritance?

If there is no longer a person other than Japan nationality, the law of the country where

the inheritance is no longer available may be a problem. Inheritance is not necessarily the

same as in Japan.

For example, in the Philippines, Article 16, Paragraph 2 of the Philippine Civil Code

stipulates that the home law of the Philippines is the governing law regarding inheritance,

so even if a Filipino who has lived in Japan for a long time disappears, Philippine law will be

the governing law.

Now, in the Philippines, unlike Japan, there is no concept of inheritance renunciation. In

the first place, there is no concept of inheriting negative property in the Philippines, and

inevitably there is no abandonment of inheritance itself.

Therefore, based on the above premise, in principle, when there are no Filipinos living in

Japan, it is not possible to renounce inheritance in Japan.

However, this consequence sometimes leads to various problems. For example, in a

case where I was consulted, there was a case where a Filipino spouse was gone, and he

wanted to request an abandonment of his inheritance. When I listened to the client's story,

he said that the deceased spouse had a debt in Japan and had received a reminder from

the client, who was the heir, so he wanted to give up the inheritance somehow. The client

filed a petition with the court in an attempt to proceed with the inheritance renunciation

procedure on his own, but the court was in trouble because the inheritance renunciation

was a complicated procedure through the court, and in principle, it was not possible to

renounce the inheritance for Filipino nationals.

Now, in this case, if the inheritance cannot be renounced, the client must tell the credit

card company and other companies to whom the debt is addressed, that the spouse is a

Filipino citizen, and that the inheritance procedure is subject to the Philippine Civil Code,

not Japan law, and that the debt is not subject to inheritance, and in principle, in Japan, the

inheritance cannot be waived. You will explain that you have not inherited the inheritance

itself, so you have not inherited your spouse's debts and that you have no obligation to pay.

However, credit card companies and other companies may not necessarily have an

understanding of the Philippine Civil Code, so in some cases, they may not be satisfied

with this explanation and file a lawsuit to claim the return of the loan.

Therefore, in the above case, although it is a bit difficult, we were able to explain and

persuade the court that the application of Philippine law, which does not have an

inheritance renunciation system, should be excluded by public order under private

international law (Article 42 of the General Clauses Act), and that the Japan law should

allow the renunciation of inheritance under Japan law.

As mentioned above, can I renounce my inheritance when there are no Filipinos living in

Japan? The answer to the title is that in principle, it is not possible, but it may be possible in

exceptional cases. However, there are hurdles to be recognized in this exceptional case, so

if you lose a Filipino family member, we recommend that you consult with us.

投稿者 | 記事URL

最近のブログ記事

- 2026年劈頭にあたり 新年のご挨拶を申し上げます

- 相続あるある(弁護士 渡辺登代美)

- 酒酔い、赤信号無視… 起死回生の逆転劇(弁護士 西村隆雄)

- 離婚した後、旧姓に戻る? それとも夫の姓をそのまま使う?子どもが大きくなった後、旧姓には戻れるの?という疑問にお答えします(弁護士 川口彩子)

- 畑福生弁護士が小田原市立下曽我小学校ホームページに掲載されました

- 【10/31開催】79期司法修習予定者向け学習会・事務所説明会に参加しませんか

- 【9/12開催】79期司法修習予定者向け学習会・事務所説明会に参加しませんか

- 日本に住むフィリピン人がなくなったとき、相続放棄はできるの?(弁護士 長谷川拓也)

- 離婚事件を通して知り合った女性の話(弁護士 三嶋 健)

- 「事実婚のままでは相続できない!?」 ~大切なパートナーに財産を遺すために遺言書を作りましょう~(弁護士 前田ちひろ)

月別アーカイブ

- 2026年1月 (1)

- 2025年9月 (1)

- 2025年5月 (1)

- 2025年4月 (6)

- 2025年2月 (1)

- 2025年1月 (1)

- 2024年12月 (3)

- 2024年11月 (1)

- 2024年9月 (1)

- 2024年4月 (1)

- 2023年11月 (1)

- 2023年7月 (1)

- 2023年6月 (2)

- 2023年5月 (2)

- 2023年4月 (2)

- 2023年3月 (3)

- 2023年2月 (1)

- 2023年1月 (1)

- 2022年12月 (4)

- 2022年11月 (3)

- 2022年10月 (1)

- 2022年8月 (1)

- 2022年7月 (1)

- 2022年3月 (1)

- 2022年1月 (2)

- 2021年12月 (2)

- 2021年9月 (2)

- 2021年8月 (1)

- 2021年7月 (2)

- 2021年6月 (1)

- 2021年5月 (1)

- 2021年4月 (2)

- 2021年1月 (2)

- 2020年12月 (1)

- 2020年10月 (4)

- 2020年9月 (2)

- 2020年8月 (1)

- 2020年7月 (3)

- 2020年6月 (2)

- 2020年4月 (6)

- 2020年3月 (1)

- 2020年2月 (3)

- 2020年1月 (5)

- 2019年12月 (2)

- 2019年11月 (4)

- 2019年10月 (2)

- 2019年8月 (1)

- 2019年7月 (3)

- 2019年6月 (1)

- 2019年5月 (1)

- 2019年2月 (1)

- 2019年1月 (2)

- 2018年11月 (2)

- 2018年9月 (2)

- 2018年8月 (4)

- 2018年7月 (3)

- 2018年6月 (1)

- 2018年5月 (3)

- 2018年4月 (1)

- 2018年3月 (2)

- 2018年2月 (1)

- 2018年1月 (3)

- 2017年10月 (4)

- 2017年9月 (4)

- 2017年6月 (1)

- 2017年5月 (1)

- 2017年3月 (1)

- 2017年2月 (2)

- 2016年12月 (1)

- 2016年10月 (2)

- 2016年8月 (76)