Q&A

あなたや身近な方の「老後の暮らし」「資産」は大丈夫? ~任意成年後見・法定成年後見制度を活用して、老後の安心を~ 弁護士 中瀬奈都子

2017年6月14日 水曜日

認知症の父の不動産を売って、父の入院費用にあてたい・・

自分が認知症になったときに、財産の管理を信用できる人にたのみたい・・

→成年後見制度を活用しましょう!

1,法定成年後見・任意成年後見って、なに?

(1)成年後見制度とは・・

認知症や知的障害、精神障害などの精神上の障害によって、判断能力が不十分なため、契約などの法律行為を自分自身で行うことが困難な人を法的にまもり、支えるための制度です。

法定後見制度と任意後見制度の2つの制度から成り立っています。

(2)法定後見制度

◆法定後見制度とは・・

法定後見制度とは、裁判所の審判によって、ご本人を法的に援助する人(成年後見人・保佐人・補助人)をつける制度です。ご本人の判断能力に応じて、3つの類型があります。いずれも、本人、配偶者、四親等内の親族、市区町村長、検察官などが申し立てることができます。

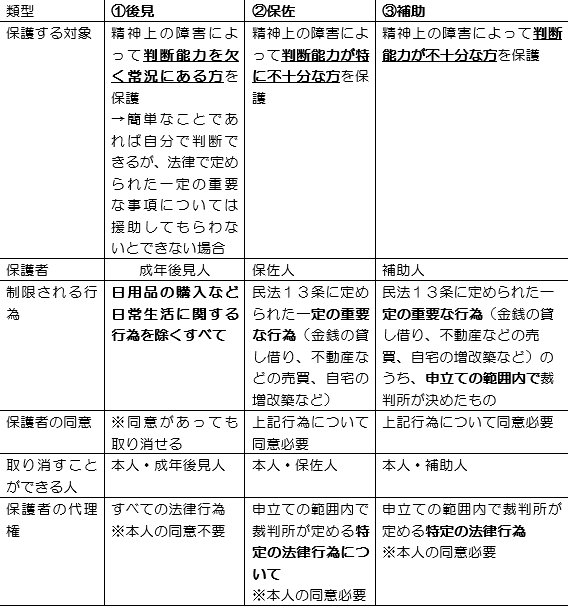

◆3つの類型

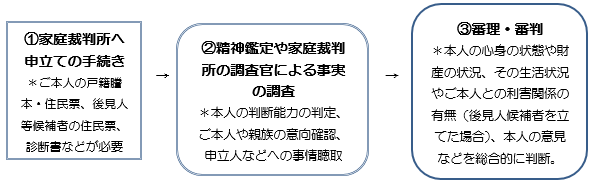

◆手続きの流れ

◆費用は?

①申立費用

・裁判所への印紙代1万円程度 ※鑑定費用10万円程度がかかる場合も

・弁護士に申立手続きを依頼した場合は、弁護士費用(10~20万円程度〔税別〕)がかかります。※複雑又は特殊な事情がある場合もありますので、弁護士とご依頼者様との協議によって定めます。

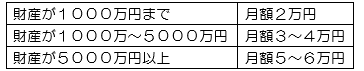

②後見人等への報酬(目安)

*親族などが行う場合は無報酬になることもあります。

*訴訟などがあれば、上記に加えて特別な報酬がかかる場合もあります。

◆期間はどれくらいかかる?

申立てから1か月以内が4割、3か月以内が8割と言われています。

◆後見人等になるって?

子、配偶者、兄弟などの親族が後見人等になる場合が約6割、残りの約4割が弁護士を含む第三者が後見人等になる場合です。

かならずしも弁護士などの専門家がならなくても良いものですが、その法律行為がご本人にいかなる影響を与えるかなど専門的な判断が要求される場面もあるため、弁護士が後見人等になることには意義があるといえます。

(3)任意後見制度

◆任意後見制度とは・・

任意後見制度とは、ご本人が契約することによって、ご本人の判断能力が不十分になったときにご本人を法的に援助する人(任意後見人)を決めておく制度です。

◆何を任せるか

① 財産管理に関する法律行為

例;預貯金の払戻しや管理、不動産など重要な財産の管理・処分、遺産分割、賃貸借契約の締結や解除、生活費の送金、日用品の購入など

② 身上看護に関する法律行為

例;介護契約などの福祉サービス利用契約、入退院の事務、医療契約、要介護認定の申請など

・任せられるのは「法律行為」なので、入浴介助などの介護行為などの事実行為は任せられません。ただし、任意後見契約とは別の契約として、介護行為を任せることはできます。

・死後の事務は、ご本人の死亡により、任意後見契約が終了するため、任せられません。ただし、任意後見契約とは別の契約として、死後の事務を任せる契約を結ぶことは可能です。

◆当事者など

① ご本人(委任者)

② 任意後見受任者=任意後見人

・・・ご本人との間で任意後見契約を結ぶひとです。後見が開始された後は、ご本人の生活・療養看護や財産管理に関する事項の全部または一部について代理権をもち、ご本人の代わりに行うことができます。

約7割が親族等で、それ以外は弁護士などの専門家がつとめています。

これについても、法廷成年後見などの場合と同様、その法律行為がご本人にいかなる影響を与えるかなど専門的な判断が要求される場面もあるため、弁護士が任意後見人になることには意義があるといえます

③任意後見監督人

・・・任意後見人が不正行為を行わないよう、任意後見人の事務を監督し、家庭裁判所の定期的に報告する任務を負います。家庭裁判所が、申立人と利害関係のない第三者の専門家を選任します。任意後見監督人が選任されて、ようやく任意後見が始まります。

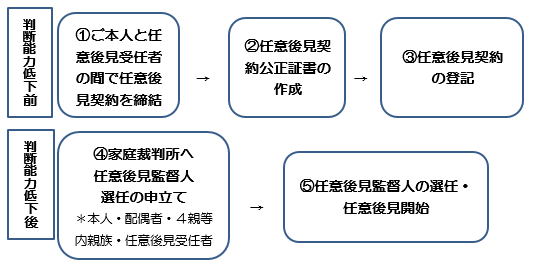

◆手続きの流れ

◆費用

①公正証書作成費用・任意後見登記費用

公正証書作成の基本手数料1万1100円+α ※移行型は別途かかる

登記嘱託手数料1400円、登記所への印紙代4000円

②任意後見監督人選任申立ての費用

裁判所への印紙代等1万円程度※鑑定費用10万円程度かかる場合も

弁護士に申立てを依頼した場合、弁護士費用(10~20万円程度〔税別〕)がかかります。※複雑又は特殊な事情がある場合もありますので、弁護士とご依頼者様との協議によって定めます。

③任意後見人の報酬

報酬はご本人と任意後見受任者との間の契約で定めること。

(目安)月額5000円~10万円程度 ※一人の場合。

※親戚が任意後見人となる場合は無報酬の場合もあります。

2,もし後見人などになったら、何をすることになるの?

―法定後見人、財産管理をまかされた保佐人・補助人・任意後見人になった時

◆後見人などになった直後

・本人の財産の確認と財産目録作成する。

・本人の財産を受け取り、安全な方法で保管する。

・本人の一ヶ月の収入と必要な生活費などの支出を確認し、年間収支計画を作成する。

・長期収支の見通しを立てる(医療・介護費、施設入居費、家屋改修費などを検討)。

・本人財産の相続権者を確認して、記録する。

・金融機関などへ後見人の届け出を行う。

・本人への郵便物・配送物などの受領の手続をする。

・生活費の受け渡し方法、回数、金額などを決める。

・・など

◆毎月の固定的な仕事

・本人の生活に必要な事項について契約を締結し、諸費用の支払いをする。

・本人の入金・出金・口座の引落額のチェックをする。

・請求書、領収書、引落し通知書などを整理し、預金通帳の記帳をする。

・入出金の記録を適切に行う(日常生活の食費・雑費などの詳細な記録は

必要としない)。

・公的機関、銀行、保険会社などからの通知書類に目を通し、必要な手配

をする。

・・など

◆その他

・法定後見人・保佐人・補助人は、職務内容(本人が処分した財産についてや、本人の財産に変動があったことなど)について1年から2年ごとをめどに家庭裁判所に報告する義務があります。

・任意後見人は、任意後見監督人に職務内容について報告する義務があります。

・本人が死亡した場合、家族・親族などに連絡し、状況により葬儀までに必要な手配事項の処理や連絡などを行う必要があります。

このように、こまめな事務作業が必要なだけでなく、適切な財産管理をしたり、契約締結の代理をしたりと、専門家でなければ判断が難しい場面がでてくることがあります。是非、弁護士にご相談ください。

投稿者 | 記事URL

借金でお困りではありませんか 弁護士 小野 通子

2017年6月8日 木曜日

借金でお困りではありませんか

弁護士 小野 通子

1 はじめに

弁護士をしていて、最も多いご相談の一つは借金の問題です。

皆さま、とてもお疲れのご様子で、または、焦ったご様子でご相談にいらっしゃいます。

我々としては、このような状態になる前に、お気軽にご相談いただきたいと考え、債務整理のご相談は無料とさせていただいております。

ご相談いただいた場合、弁護士は、借金を減額したり、支払いに猶予を持たせたりすることで、ご相談者のご負担を減らす手続きをします。これは一般に債務整理という手続きになります。債務整理のご相談では、我々弁護士は、ご相談者から収入や支出をお聞きした上で、通常3つの手続き(任意整理、個人再生、自己破産)から、ご相談者の生活再建に最適と思われる手続きをお勧めすることになりますが、これらがそれぞれどのような手続きか、簡単にご説明いたします。

2 任意整理(過払い金請求)

任意整理とは、個々の債権者との間で交渉を行い、支払総額や支払方法について改めて合意をし直し、その後、その合意にしたがって弁済をしていくという手続きです。個人再生や自己破産のように、法律に制限されることも少なく、また、裁判所を介する手続きでもないことから、一部の債権のみを対象に整理するなども可能で、非常に自由度の高い手続きです。ただし、借金の元本は原則支払っていいただくことになりますので(利息は免除されることが多い)、個人再生や自己破産よりも債権の圧縮額は小さくなります。

なお、過払い金請求もほぼ同じ手続きで行われます。ご相談者の中には、自分にも過払い金があるのではないか調べたいということでご相談にいらっしゃる方もいますが、借金の返済が大変だとの理由でご相談にいらっしゃったけれども、弁護士が調査した結果、実は、借金は全額なくなり、逆にお金が戻ってくるという結果になるご相談者もいらっしゃいます。

任意整理の手続きはおおよそ以下のようになります。

① 弁護士と面会でご相談。借金の状況、収入・支出の状況等をお聞きします。

任意整理が最適と思われた場合、契約書を締結し、任意整理の委任を受けます。

② 弁護士から、各債権者に受任通知を出します。

これ以降、ご依頼者に債権者から直接連絡が来ることはなくなります。

③ 債権者から取り寄せた取引履歴から、弁護士が、利息制限法に基づく引き直し計算をし、債務額を確定します。利息制限法を超える利息を支払っていた場合、債務額が減額されます(過払い金を回収できる場合もあります)。

④ ご依頼者の収入・支出の状況から、3~5年程度で返済可能な返済計画をご提案します(元々の契約より毎月の返済額が小さくなります)

⑤ ご依頼者の了解を得た上で、各債権者に返済計画を提案します。

返済計画の合意ができた場合、合意書を作成します。

⑥ 返済計画に従った返済を開始していただきます。

3 個人再生

債務の全額の返済は不可能であるが、どうしても自宅を手放したくない場合には、個人再生(小規模個人再生・給与所得者等再生)手続きをおすすめします。

裁判所が認可した返済計画に従った返済をすることで、自宅を残したまま、借金を5分の1程度に圧縮することができるというメリットがありますが、利用者には将来において継続的に収入を得る見込みがあり、債務総額が5000万円を超えない等の制限があります。また、他の債務整理手続きに比べ、若干煩雑な手続きになります。なお、ご自宅を残す場合には、住宅ローンを圧縮することはできません。

手続きはおおよそ以下のようになります。

① 弁護士と面会でご相談。借金の状況、収入・支出、自宅の価値や残ローンの状況等をお聞きします。

個人再生が最適と思われた場合、契約書を締結し、個人再生の委任を受けます。

② 弁護士から、各債権者に受任通知を出します。

これ以降、ご依頼者に債権者から直接連絡が来ることはなくなります。

③ 債権者から取り寄せた取引履歴から、弁護士が、利息制限法に基づく引き直し計算をし、返済額を確定します。利息制限法を超える利息を支払っていた場合債務額が減額されます(過払い金を回収できる場合もあります)。

④ ご依頼者から集めていただいた資料に基づき、弁護士が個人再生申立書を作成し、裁判所に申立を行います。

⑤ 個人再生申立後、裁判所から個人再生委員が選任された場合には、個人再生委員と面談をしていただき、財産や債務の状況、再生計画案等について確認を受けます。

特に問題がなければ、裁判所から個人再生開始決定が出されます。

⑥ 個人再生開始決定後、各債務者に対し、債権額の調査等が確認されます。

⑦ 債務総額が決定したところで、弁護士は、ご依頼者とご相談の上、再生計画案を作成し、裁判所と個人再生委員に提出します。

裁判所は、個人再生委員や債務者に意見聴取の上、再生計画を認可します。

⑧ 再生計画が認可された場合、ご依頼者には、その再生計画にしたがって弁済を行っていただきます。再生計画に従った弁済を全て完了すれば、それ以上の弁済をする必要はなくなります。

4 自己破産

自己破産とは、裁判所から免責許可をもらうことで借金を原則全額免除してもらう手続きです(税金や養育費等一部免責されない例外があります)。したがって、借金を全て無くして、人生をリセットしたいと考えている方に向いています。ただし、ほとんどの財産を債権者に分配することが必要となりますので、自宅を残したい等のご希望がある場合には利用できません。

手続きはおおよそ以下のようになります。

① 弁護士と面会でご相談。借金の状況、収入・支出の状況等をお聞きします。

自己破産が最適と思われた場合、契約書を締結し、自己破産の委任を受けます。

② 弁護士から、各債権者に受任通知を出します。

これ以降、ご依頼者に債権者から直接連絡が来ることはなくなります。

③ 債権者から取り寄せた取引履歴から、弁護士が、利息制限法に基づく引き直し計算をし、返済額を確定します。利息制限法を超える利息を支払っていた場合債務額が減額されます(過払い金を回収できる場合もあります)。

④ ご依頼者から集めていただいた資料に基づき、弁護士が自己破産申立書を作成し、裁判所に申立を行います。

⑤ 管轄の裁判所によっては、弁護士と一緒に、ご依頼者に裁判官との面接(5分程度)に行っていただきます。

一定基準以上の資産が存在する等場合には裁判所から破産管財人が選任されます。この場合には、免責許可決定を受けるまでに管財人との面接や債権者集会への出席が必要となります。

資産が一定基準以下の場合には同時廃止となり、破産管財人は選任されませんが、免責許可決定を受けるまでに、2か月程度、債権者の意見を聞くための待期期間となります。

⑥ 裁判所から免責許可決定が出た場合、原則借金はゼロになります。

5 まとめ

以上は、大まかな債務整理の手続きですが、イメージを持っていただけたでしょうか。

債務整理を弁護士に依頼された場合、過払い金の請求だけという場合を除き、いわゆるブラックリストに載り、数年間はお借り入れができないことにはなってしまいますが、会社にばれたり、親戚にばれたりという恐れはありません。

借金の返済で頭がいっぱいになる前に、ぜひ、お気軽に弁護士にご相談いただければ幸いです。

投稿者 | 記事URL

労働事件労働者側専門弁護士が教える 会社に解雇された場合の対処法 弁護士 川岸卓哉

2017年2月21日 火曜日

労働事件労働者側専門弁護士が教える 会社に解雇された場合の対処法

弁護士 川岸卓哉

川崎合同法律事務所は、設立以来半世紀近くに渡り、労働事件は労働者側専門で、多くの労働事件件を闘ってきました。

今回は、労働問題では最も深刻な問題の1つである解雇された場合の法的措置について、基礎的なことをご説明します。解雇に晒されている方は、ぜひ諦めずにお読みになってください。

1 解雇を争うにはまずなによりも「解雇される」ことが大事

会社側が、労働者を辞めさせたいときに、いきなり解雇をすることは稀です。会社は、まず退職強要、つまり、労働者に自主的に辞めさせるよう仕組むのが通常です。

「このままでは解雇にする。解雇になると経歴に傷がつくから自主退職したらどうだ」などと脅し文句を言う。仕事を与えない、または、人がやりたがらない仕事をやらせる。何度も「面談」として呼び出し、延々と仕事のミスを叱責し、人格否定の言葉を浴びせ続ける。給与などを切り下げ、生活できない状況に追い込む。

これらの方法は、会社が、労働者を自主的に退職に追い込むために使う常とう手段です。

会社から追い詰められていたとはいえ、自主的に退職届などを提出して退職をしてしまった場合、後からこれを争うのは大変困難です。

会社の脅しや嫌がらせに屈せず、恐れずに解雇を受けることが、解雇に対して闘う前提となります。

2 解雇には「最終手段としての解雇がされても仕方がない理由」が必要

日本の労働法は、労働者の長年の闘いの歴史によって、解雇に対して厳しい制限を確立するに至っています。すなわち、解雇には「客観的合理的理由」と「社会的相当性」が必要とされています(労働契約法16条)。

(1)客観的合理的理由

「客観的合理的理由」とは、単に就業規則などで定められた解雇事由に形式的に当てはまるだけでは足りず、だれが見ても解雇されても仕方がないだけの理由が必要だということです。

例えば、会社を一度遅刻したことは、確かに会社の秩序を乱し就業規則に反するともいえますが、一度きりであれば解雇はあまりに重すぎる理由です。

会社が解雇を行う際には、これまでは大して問題とされていなかったような小さなミスなどをあれこれ挙げて、解雇理由として主張してくることがよくあります。しかし、どんなに小さなミスをたくさん挙げて解雇理由としても、結局は解雇されるだけの「客観的合理的理由」がないとして、裁判所において解雇無効の判断を獲得できる場合がほとんどです。

(2)社会的相当性

解雇の有効性を判断するうえでもう一つ重要な要件として、「社会的相当性」があります。

これは、解雇という労働者の生活基盤を奪う最終手段をとられても社会的にやむを得ないといえる場合のみ、解雇が認められるということです。先ほどの遅刻の例では、一度遅刻をした場合には、訓戒(注意をする)程度の処分が妥当であり、何度も遅刻を繰り返す場合には反省文を書かせる、減給、降格など徐々に重い処分を行うべきで、解雇は簡単には認められません。したがって、何かミスをしてしまった場合でも、あくまでも解雇は最終手段であり、他の懲戒手段でとどめられる場合があります。

(3)会社の経営不振を理由とする解雇にも制限がある

会社の経営不振を理由として解雇される場合にも、このような労働法が解雇を制限する考えはあてはまり、労働判例から確立された以下の4つの要件を満たす必要があります。

① 人員整理の必要性

会社の経営状態が赤字などで人員整理が必要なこと。逆に言えば、黒字にも関わらず解雇をすることは認められません。

② 解雇回避努力義務の履行

いきなり解雇をするのではなく、希望退職者の募集や、役員の報酬カット、配置転換など、最終手段である解雇を避けるための努力を尽くしていなければなりません。

③ 人選の合理性

解雇の対象者が、会社の恣意的な判断ではなく、客観的かつ公平に選定されていること

④ 解雇手続きの妥当性

解雇対象者や労働組合と十分に協議をして、納得を得るための努力をしていること

会社は、対象者を解雇に追い込みたい場合には、経営状態を理由にする場合も多いですが、以上の四要件を充足していない場合がほとんどであり、リストラを言い渡されても諦めないことが重要です。

3 解雇を争うための手続き

次に、解雇された場合にどのような争い方があるかについて説明します。

(1)労働基準監督署など行政を交えて交渉する

労働基準監督署による指導や労働局での斡旋など、行政機関を通じて、会社に対して解雇の撤回を求めていく方法があります。

これは、費用がかからず、行政機関の働きかけにより、一定の解決を得ることができる場合もあります。

しかし、これら行政機関の解雇に対する指導や斡旋には強制力がなく、解雇を強行してきた会社からすれば、まともに対応をせず無視をされることも多いです。仮に無視をされなくても、本来の水準から低い条件での解決になってしまうこともしばしばです。

(2)労働組合に加入しての交渉

労働組合に加入しての団体交渉は、憲法上保障された権利であり、会社は誠実に団体交渉に応じる義務があり、無視することはできません。

職場に労働組合がない場合、または、会社にすでに労働組合があっても対応してくれない場合でも、地域や産業別に個人で加盟できる組合(地域合同労組、ユニオンなどと呼ばれています)に加入すれば、団体交渉は可能です。

川崎合同法律事務所は長年にわたり労働組合の顧問として共に多くの不当解雇に対して闘ってきましたので、信頼できる労働組合のご紹介が可能です。労働組合の支援をもとに、解雇無効を勝ち取った後、職場復帰後もサポートをし、職場での嫌がらせを防ぎながら、職場環境改善のための交渉を継続して行っていくこともできます。

(3)弁護士による交渉・裁判

会社の態度が強固な場合には、弁護士に依頼をし、裁判所において争っていく手段があります。前述のとおり、労働法で解雇には厳格な制限があり、裁判所において公正な審理がされれば、不当な解雇を無効とする判断を得ることは可能です。

「裁判になると、時間とお金がかかるのが心配」というのが、一般の方の感覚かと思います。この点、裁判所には労働審判という手続きがあります。これは、裁判官、労働者側委員、使用者側委員の3名によって審理され、3回以内の審理で解決する制度で、申し立てから概ね3カ月以内での迅速な解決がされます。会社の不当解雇が明らかな事件の多くは、労働審判において早期に勝利解決を得ています。

また、費用面についても、川崎合同法律事務所は、労働者の権利擁護による社会正義の実現を設立以来の理念としており、解雇されて生活に困窮した労働者に寄り添い、費用面が壁にならないよう、極力ご相談したいと考えています。

4 最後に 不当解雇と闘うために必要なのは「仲間」

会社から追い詰められ解雇されたとき、人は自信を失い、闘う気力すらなく、精神疾患も発症していることが多いです。そのような状況において、当事者一人では闘うことは困難です。会社に対して解雇を争うには、支えてくれる仲間の存在は不可欠です。

労働組合に加入して交渉する場合には、「数は力」で、仲間の労働組合員を増やせば、有利に戦えます。裁判では、労働事件に詳しい弁護士に相談をし、専門家のサポートを受けながら戦う必要があります。

また、解雇にあった当事者だけでなく、周りにいる家族や、友人が代わりに相談したことをきっかけに、解雇無効の解決に至った事例もあります。

早期のご相談によって、証拠収集などの手が打て、有利に解決できる可能性が広がります。ぜひ一度ご相談ください。

投稿者 | 記事URL

医療過誤訴訟の手続

2017年2月21日 火曜日

医療過誤訴訟の手続 弁護士 小林展大

【目次】

1 医療過誤が疑われる場合にすべきこととは?

2 法律相談

3 調査段階

4 訴訟前交渉段階

5 訴訟段階

1 医療過誤が疑われる場合にすべきこととは?

医療過誤が疑われる場合に,法的責任を追及するためには,どのようにすればいいかわからない方も多いと思います。適切に対応しなければ,後になって法的責任を追及することが困難になってしまうこともあります。

そこで,今回は医療過誤訴訟の手続をテーマとして,医療過誤が疑われる場合に法的責任を追及する手続について,説明します。

2 法律相談

まず,はじめに担当弁護士と法律相談をします。そして,法律相談をするにあたり,重要なことがあります。

1つ目は,医療事故に関係すると思われる書類や資料等は全て持参するということです。

2つ目は,法律相談のために,医療機関に新たに資料の提供を要求しないことです。これは,資料の提供の要求をすることによって,医療機関に時間的余裕を与えて,改ざんを誘発する恐れがあるからです。

3つ目は,医療事故が発生するに至る経過を時系列で書いたものを作成しておくことです。法律相談の前の段階で所持している資料や医療事故の経過表等は,事前に弁護士のところに送付しておくとよりよいでしょう。

なお,各地の医療問題弁護団が相談カードや調査カードを作成しており,ホームページ等から閲覧・印刷することができますので,そのようなカードを参考にして医療事故の経過表を作成するとよいでしょう。

法律相談の結果,弁護士が医療過誤が疑われると判断した場合には,次の手続にすすむことになります。それ以外の場合には,法律相談で手続が終了することになります。

3 調査段階

医療過誤事件は専門性が高いことから,依頼を受けて,当初から訴訟提起をするわけではありません。弁護士は依頼を受けてから,医療機関や医療従事者等の法的責任を追及することができるか調査をすることになります。

この調査で行うことは,まず1つ目が医療事故の事実経過に関する証拠収集です。例えば,医師や病院が保管しているカルテ等の診療記録の入手等です。

カルテ等の診療記録の入手方法については,証拠保全という手続を選択することがお勧めです。証拠保全とは,医師や病院が保管しているカルテ等の診療記録の改ざんを防止するため,示談交渉,調停,訴訟の前に裁判所に申し立てて,診療記録を現状のまま入手する手続です。

他の診療記録入手の手続としてカルテ開示や情報開示請求等の方法もありますが,開示請求をしてから診療記録が届くまで時間がかかることから,カルテ等の医療記録の改ざんのおそれが否定できないため,証拠保全を選択することになるのです。ただし,証拠保全のデメリットとしては費用がかかるという点が挙げられます。なお,相手方となる医療機関ではないその他関係機関に対しては,カルテ開示や情報開示請求,弁護士法23条の2による照会をすることもあります。

次に,調査で行うことの2つ目として,医学的知見の調査です。これは,弁護士が医学文献や各ガイドライン等を調査したり,協力していただける医師の意見を聴取したりすることになります。これにより,医療事故の事実経過を理解するために必要な医学的知見,過失や因果関係を判断するために必要な医学的知見を得ることになります。医学文献については,教科書にあたる文献から論文まで,一定程度の数の文献を収集することになります。協力医の意見聴取については,当該事案についての医学的な知見を得ることになります。

そして,調査で行うことの3つ目として,判例や裁判例等の調査です。これは,医療過誤事件における最高裁判所の判例理論を生かす,同種の事案における裁判所の判断の傾向を把握する,同種の事案における示談交渉の解決傾向を把握するために行うものです。

上記のようにして,証拠を収集し,医学文献を調べ,協力医の意見も聴取し,判例や裁判例を分析するという作業を通して,調査の最終段階では,一応法的責任を追及することができるかについて,見通しが立ちます。

この段階で,相手方の医療機関や医療従事者に対して,説明会の開催を求めることがあります。説明会は,調査を通して,過誤があると思われることから,医師らから直接説明を受けるものです。説明会の開催を要求する目的は,調査を経て立てた見通しに間違い,見落とし等がないか検討すること,相手方の医療機関や医療従事者の主張を事前に把握すること等にあります。

以上のようにして,調査を終えた場合,最後は依頼者の方に調査の結果を報告することになります。調査を終えて,法的責任の追及をすることが困難であるという結論に至った場合には,その理由を説明して,手続は終了することになります(訴訟提起等はしないことになります。)。一方で,法的責任を追及することができる可能性があるという結論に至った場合には,解決方針を立てることになります。

4 訴訟前交渉段階

調査を終えて,法的責任を追及することができる可能性があるという結論に至った場合,訴訟前交渉をすることがあります。訴訟前交渉の手段は,「示談交渉」,「民事調停手続」,「あっせん・仲裁手続」の3つがあります。この3つのなかでどれを選択するかについては,依頼者の方の意向や事情,相手方の医療機関や医療従事者の対応や態度等を考慮して選択することになります。

訴訟前交渉段階の利点としては,紛争の早期解決の可能性があること,もし解決にならなくても,訴訟前交渉の結果,争点整理ができる可能性があることが挙げられています。

訴訟前交渉の結果,示談成立,調停成立,あっせん・仲裁成立となった場合には,事件終了となります。一方で,示談不成立,調停不成立,あっせん・仲裁不成立となった場合には,手続が終了する,もしくは訴訟を提起することになります。

5 訴訟段階

まず,医療過誤事件においては,上記のように調査をする場合には委任契約を締結します。そして,訴訟前交渉をする場合及び訴訟提起をする場合には,調査とは別に改めて委任契約を締結します。

そして,医療過誤訴訟も民事訴訟に含まれるところ,民事訴訟を提起するためには「訴状」を裁判所に提出します。なお,民事訴訟では,訴えた者を原告,訴えられた者を被告と呼びます。

そして,訴状には,原告が被告に対して求めることが書かれます。通常は,原告が求める額の金銭を支払えと記載されますが,これは日本の民事訴訟は金銭賠償を原則としているためです。そのため,医療過誤訴訟において,原告の疾患を治療することを求めることはできないということになります。

また,訴状には,医療機関や医療従事者が起こしたミス(過失といいます),死亡や後遺障害が残ったことによる損害額(損害といいます),そのミスにより死亡や後遺障害の残存という結果が生じたこと(因果関係といいます)等が記載されます。これは,民法という法律で,「過失」,「損害」,「因果関係」という要件を満たすことにより損害賠償請求権が発生するということが定められているためです(民法709条)。

このようにして,訴状が提出されることにより訴訟が提起されます。

訴訟が提起されると,被告は「答弁書」を提出します。答弁書には,原告の請求を理由があるとして認めるのか,理由がないとして認めないのかが記載されます。また,原告の主張する事実を認めるのか,知らないのか,否認するのかも記載されます(認否といいます)。さらに,被告の反論がある場合には,被告の反論も記載されます。原告の訴状,被告の答弁書が提出された後は,原告と被告は「準備書面」と呼ばれる書面を提出して,訴訟を進めていくことになります。

そして,医療過誤訴訟においては,訴訟提起してから,「争点整理手続」が行われます。争点整理手続では,訴状,答弁書,準備書面(主張書面といいます)のほか,カルテ等の診療記録,医学文献,協力医の意見書等(証拠)が提出されます。その上で,原告と被告の主張のうち一致している部分,主張が一致せず争いのある部分を明確にしていきます。その争いのある部分が争点となります。

その次は,証拠調べ手続に入ります。証拠調べ手続では,医師や看護師等の医療従事者,医療過誤被害者及びその遺族等が証言をします。また,協力医がいる場合には,協力医が証言をすることもあります。また,証拠調べ手続においては,「鑑定」が行われることがあります。「鑑定」とは,裁判所が選任した医学的知見を有する専門家に意見を求めることです。「鑑定」は,通常は医療従事者,医療過誤被害者等の事件当事者の証言が終わった段階で,当事者のいずれかまたは双方からの鑑定申請があり,裁判所がその必要があると認めると行われます。

ここで,審理の途中で「和解」することができないか打診を受けることがあります。「和解」とは,裁判所が間に入って,原告と被告が話合いによってお互い譲歩して紛争解決の合意をすることをいいます。和解が成立した場合,訴訟は終了することになります。和解は柔軟な解決が可能となることがあり,例えば医療機関や医療従事者からの謝罪を得ることができる可能性があります。その一方で,医療機関や医療従事者にミス,すなわち過失があったか等について裁判所の判断が出ない可能性もあります。

そして,原告と被告が主張立証をすべて行い,証拠調べが終了すると,裁判所は審理を終結し,第一審判決の言い渡し期日が定められます。第一審判決が言い渡され,判決が確定すると,訴訟手続が終わることになります。

しかし,第一審判決の内容に不服がある場合には,原告及び被告は控訴を提起することができます。控訴が提起された場合,控訴審で審理がなされることになります。控訴審の審理の途中でも,和解の打診を受けることがあります。上記と同様に,和解が成立した場合には訴訟は終了することになります。

そして,控訴審でも,原告と被告が主張立証をすべて行い,証拠調べが終了すると,裁判所は審理を終結し,判決の言い渡し期日が定められます。控訴審判決が言い渡され,判決が確定すると,訴訟手続が終わることになります。

しかし,控訴審判決の内容に不服がある場合には,原告及び被告は上告を提起することができます。上告が提起された場合,上告審で審理がなされることになります。そして,上告審判決が言い渡されると,判決確定により訴訟手続が終わることになります。

* 現在では,各地の裁判所に医療集中部(医療過誤訴訟を集中的に取り扱う部署)が発足しており,医療集中部がない地方でも,集中部の審理を参考にして審理が進められています。そのため,以前は長期間かかった審理が,第一審については現在では1年から2年くらいで終わるようになる事案が増えています。

投稿者 | 記事URL

最近のブログ記事

- 相続あるある(弁護士 渡辺登代美)

- 離婚した後、旧姓に戻る? それとも夫の姓をそのまま使う?子どもが大きくなった後、旧姓には戻れるの?という疑問にお答えします(弁護士 川口彩子)

- 遺言作成は元気なうちに~遺言作成のすすめ~(弁護士 星野文紀)

- よりよい遺言書を作るために~「遺言執行者」をご存知ですか?~(弁護士 中瀬奈都子)

- 老後に備えた新しい「家族信託」活用のすすめ(弁護士 川岸卓哉)

- 知っておくと安心!初回の調停で気をつけること(弁護士 川口彩子)

- 夫(妻)が通帳や保険証券を見せてくれない。どうしたらいい?~ちゃんと財産分与を受けるために今できること~ (弁護士 中瀬奈都子)

- 空き家問題の対処法(弁護士 星野文紀)

- 民法・不動産登記法等の改正等 その2(弁護士 山口毅大)

- 改めて遺言について考えませんか?(弁護士 小野通子)

月別アーカイブ

- 2025年11月 (1)

- 2025年10月 (1)

- 2024年11月 (2)

- 2024年9月 (1)

- 2023年11月 (1)

- 2023年7月 (1)

- 2023年6月 (1)

- 2023年2月 (1)

- 2022年9月 (1)

- 2022年6月 (1)

- 2021年7月 (1)

- 2021年5月 (1)

- 2021年4月 (4)

- 2021年3月 (13)

- 2021年2月 (2)

- 2021年1月 (1)

- 2020年2月 (1)

- 2020年1月 (3)

- 2019年9月 (1)

- 2019年8月 (3)

- 2019年6月 (2)

- 2019年5月 (3)

- 2019年4月 (9)

- 2018年11月 (1)

- 2018年8月 (2)

- 2018年7月 (5)

- 2018年6月 (4)

- 2018年5月 (1)

- 2017年12月 (2)

- 2017年6月 (2)

- 2017年2月 (2)