ブログ

いよいよ山場を迎える 台風19号多摩川水害訴訟 (弁護士 西村隆雄)

2026年2月23日 月曜日

2019年10月12日、関東地方を直撃した台風19号によって各地で被害が発生しましたが、川崎では多摩川沿いの中原、高津、多摩区を中心に浸水被害が発生し、床上浸水だけでも2000戸を超える大変な被害に見舞われました。

最大の原因は、住民居住地の雨水、汚水を多摩川に流す排水管にゲートがついており、このゲートを川崎市が閉めなかったために、多摩川水位の上昇に伴って、河川水が逆流したことによるものです。

2021年3月、被災住民約100名が、川崎市に損害賠償を求めて、裁判に立ち上がりました。これまで市との間で準備書面のやりとりを重ね、専門家の小野有五北海道大学名誉教授、冨永晃宏名古屋工業大学名誉教授の意見書提出、さらに原告10名の本人尋問(被害立証)を重ね、昨秋にはゲート開閉の責任者であった川崎市の中部下水道事務所長の証人尋問が実施されました。

この中で原告側は、川崎市の、

① 多摩川水位が住民居住地の最低地盤高を超えた時点でゲート閉鎖すべきなのにこれを怠った責任 、

② さらに下がった時点で総合的判断でゲート閉鎖すべきなのにこれを怠った責任

を追及してきました。

このうちの②に関して、所長尋問で、市は住民居住地に「降雨または降雨の恐れがあれば」ゲート閉鎖を行わないのを方針としていたこと、原告側が主張する総合判断の材料(多摩川上流部の降水量、上流の小河内ダムの放流量、多摩川水位、住民居住地のマンホール等からの溢水状況)については、ゲート開閉の判断材料とはしていなかったことが明らかとなりました。そして市としては、これらの判断材料を認識し、もしくは認識できたことも認めるに至りました。一方、①の最低地盤高についても、市は認識していたことを認めました。

以上から川崎市の責任は明らかになっているということができます。

裁判はその後現地検証が行われ、2026年中には結審、判決を迎える見通しとなっています。原告団、多摩川水害を考える川崎の会を中心に運動も盛り上がっており、昨秋には「安心して暮らせる川崎へ―6周年フォーラム」も開催されました。結審、判決に向けては、公正判決を求める署名運動に取り組んでおり、ぜひ皆さまのご注目、ご協力をお願いするしだいです。

投稿者 | 記事URL

かわさき市民オンブズマンによる川崎市議会議員海外視察住民訴訟(弁護士 小林展大)

2026年2月13日 金曜日

小林展大弁護士については、下記をご覧下さい。

1 議員海外視察

地方議会においては、議員の海外視察が行われることがある。川崎市議会においても従来から議員海外視察が行われており、聞くところによれば1984年の北米視察が初回の海外視察とのことであり、その後、ほぼ4年に1回、海外視察が実施されてきたようである。

2020年については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、海外視察は実施されなかったものの、2024年には海外視察が行われることとなった。なお、川崎市議会議員海外視察実施要領(以下「要領」という。)によれば、視察は、議員が海外における行政事情その他市政に関する必要事項の視察調査を行うことにより、時代に即応した国際的な知識を涵養し、経験を蓄積することを通して、市政の課題の解決に資するとともに、市民生活及び市政の発展に寄与することを目的としている。

2 2024年度川崎市議会議員海外視察

2024年度川崎市議会議員海外視察については、川崎市議会議員31名は、アジア視察団(派遣議員10名)、オセアニア視察団(派遣議員11名)、ヨーロッパ視察団(派遣議員10名)に分かれて、アジア視察団は2024年10月20日(日)から同月28日(月)までシンガポール共和国、ベトナム社会主義共和国、中華人民共和国を訪問し、オセアニア視察団は同年11月2日(土)から同月9日(土)までオーストラリア連邦、ニュージーランドを訪問し、ヨーロッパ視察団は同年11月3日(日)から同月10日(日)までデンマーク王国、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国を訪問した。

具体的な行程、主要調査項目、各視察報告、視察に参加した議員名等については、川崎市のホームページに各視察団の報告書が掲載されており、その報告書の中に記載されている。

2024年度川崎市議会議員海外視察の費用については、要領における上限の議員一人あたり120万円とされ、アジア視察団は議員10名で構成されているため1200万円、オセアニア視察団は議員11名で構成され一部返納があったため1317万2317円、ヨーロッパ視察団は議員10名で構成されているため1200万円、合計3717万2317円の費用が支出されており、この費用の原資は税金である。

3 かわさき市民オンブズマンの問題意識

2024年9月12日に川崎市議会において議員海外視察実施の議決がなされたことが判明してから、2024年度川崎市議会議員海外視察に関する文書一切につき情報公開請求をして、開示資料を入手して検討した。

あわせて、同情報公開請求については審査請求を提起し、対象文書の追加特定及び不開示処分の取消しを求めており、本記事作成時点で審査請求手続が進行中である。なお、審査請求手続において、理由提示が不十分である点、実施機関において特定した文書の記載がない点を含めて、従来から繰り返し指摘されてきた情報公開の実務運用上の問題点についても争っており、かわさき市民オンブズマンとしては厳しい追及を続けていく。

また、2025年2月には上記の各視察団の報告書が川崎市のホームページに掲載されて公表されたので、各視察団の報告書も入手して検討した。

検討を進めていくと、本来であれば視察の目的があって、その目的との関係で視察内容、視察地域等を検討していくことになるはずであるが、2024年度川崎市議会議員海外視察はまるで順序が逆ではないかとの問題意識を持った。まず2024年度に海外視察を実施することを決定し、検討プロジェクトを設置して具体的な時期や視察地域、視察内容・テーマ等を検討していくという順序になっているのである。

また、海外視察の必要性、視察目的の合理性、視察先選定の適切性、視察内容と視察目的の合理的関連性等が議案や議会で説明、審議された形跡は見当たらない上、各視察団の報告書を見ても、日本の組織の在外機関であり現地に行く必要性がない視察先が含まれている、川崎市内に空港は存在しないにもかかわらず空港の視察が行われている等、海外視察の必要性、視察目的の合理性、視察先選定の適切性、視察内容と視察目的の合理的関連性等がないのではないかとの問題意識も持った。

4 住民監査請求、住民訴訟提起

そこで、かわさき市民オンブズマンは、2024年度に川崎市議会議員が行った海外視察の費用は不要で違法な支出であったとして、2025年8月19日、旅費合計3717万2317円を海外視察に参加した各議員に返還請求するよう川崎市長に求める住民監査請求を提起した。

同住民監査請求は意見陳述も行われたが(かわさき市民オンブズマンから5名出席して意見陳述を行った。)、同年10月15日付で川崎市監査委員会は、かわさき市民オンブズマンの住民監査請求を棄却した。

その後、かわさき市民オンブズマンは、同様に2024年度に川崎市議会議員が行った海外視察の費用は不要で違法な支出であったとして、2025年8月19日、旅費合計3717万2317円を海外視察に参加した各議員に返還請求するよう、川崎市長に求める住民訴訟を横浜地方裁判所に提起することとし、提訴にあたって記者会見を行った。

今後、同住民訴訟については、主に上記「3」の問題意識に基づいて2024年度に川崎市議会議員が行った海外視察の費用は不要で違法な支出であったことを主張していく予定である。

現状、世の人民、民衆は物価高騰等の影響を受け、苦しい生活を強いられている状態にある。そのような中で、合計31名もの議員で、約3717万円もの税金で海外視察を行うというのは、市民感覚からはかけ離れたものと言わざるを得ないであろう。記者会見でも述べたことであるが、市民の税金で漫然と視察に行くことをやめてもらい、市民とともに議員海外視察について考える契機となることもあわせて期待したい。

以上

投稿者 | 記事URL

2026年劈頭にあたり 新年のご挨拶を申し上げます

2026年1月7日 水曜日

新年あけましておめでとうございます。新しい年を迎え、皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

昨年は、ガザの問題をはじめとして、世界平和に対する逆流がさらに深刻化した一年でした。ガザでの死者数は、6万人を超えました住民の食糧危機も深刻で、国連はガザの飢餓は最も深刻なレベルの「滅的飢餓(フェーズ5)」に至ったと発表しました。一日でも早く平和が訪れることを心から願うとともに、決して傍観することなく、このような危機的な時代だからこそ、我々は平和を実現・維持するために、声を上げ続けていきたいと思います。

気候変動の問題も深刻です。昨年も、猛暑や豪雨など、異常気象が私達の暮らしに大きな影響を及ぼしました。気候変動の問題はもはや決して放置できない程に悪化しています。気候変動の問題に対処するために、利便性だけを追求してはいけないと思うのですが、言うは易く行うは難し、日々悩み、葛藤しながら生活しております。

本事務所は、今年で58年目を迎えます。世界の様相も、地球の様相も、急激に変化していく昨今ですが、今後とも、頼れる存在であり続けられるよう、日々精進してまいります。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

川崎合同法律事務所

日田彦山線 採銅所-呼野

春の香りに誘われて

Photo/西村 隆雄

投稿者 | 記事URL

相続あるある(弁護士 渡辺登代美)

2025年11月13日 木曜日

1 遺言書を作りましょう

「よもや、親子兄弟姉妹で争うようなことはあるまい。」

きっと、誰もがそう思うでしょう。

でも、兄弟姉妹にも配偶者がおり、子がおり、生活があります。私たち庶民の程度の財産は、いくらあっても困ることはありません。できることなら、たくさん欲しいと思うのが人情です。

そこで、親子間、兄弟姉妹間で、思わぬ相続争いが発生することがあります。

大丈夫だと思っても、遺言を作成しておくことをお勧めします。法定相続分どおり、ということでも構わないのです。

生前、常々言い聞かせていても、だめなのです。決められた遺言の方式に則らなければ効力は生じません。遺言で、自分が力を入れていた活動に関係する団体に寄付することもできます。

2 さまざまな相続

一昔前は、土地建物を長男に相続させるべく、父親が亡くなった場合、母親が他の兄弟姉妹に代わって名義変更をしてしまう、などということもありました。不動産の名義が変えられていても、必ずしもあきらめなければならないものではありません。

相続手続をしようと戸籍をとったところ、亡くなった父親に、母親も知らない子がいたことが判明したこともありました。離婚した親の相続では、再婚後の配偶者や子が登場し、複雑な人間模様を呈します。

相続登記が義務化され、両親、祖父母、曾祖父母名義のままになっている不動産に決着をつけなければならない場面も発生しています。全く知らない人から、突然訴訟を提起されたと、びっくりして相談にみえます。関係者が数十人に上ることもありました。従兄弟姉妹どおしでもめさせるわけにいかないから、自分たち兄弟姉妹の世代で解決するのが終活だと言っている人もいました。

3 住んでいる持家の相続は大変です

親名義の不動産に子の一人が同居していて親が亡くなった場合、解決が難しくなることがあります。不動産は遺産としてかなりの価値がありますから、他の子どもたちは代償金を請求します。しかし、不動産の価値は売却しなければ現実化しません。住んでいる不動産ですから、売却するわけにいかず、かといって売らなければ代償金を支払えない、という八方ふさがりの状態に陥ってしまうことがままあります。

農地などもあって、家業とともに子の一人が相続するのであれば、他の子もまだ納得し易いかもしれません。現代は、会社員家庭で、遺産は実家の不動産しかない、というような場合も多くあります。

同居している子に全遺産を相続させるという遺言を作成しておいて、代償金の金額を遺留分まで減らせば(2分の1になります)、分割払い等、不動産を売却しなくても解決の目途が立つかもしれません。

遺産分割が終わったら、以後、関係を断ちたいと言い出す人もいます。いずれにしても、遺言を作成しておくことは、自分が死んだ後の紛争を和らげることに役立ちます。

投稿者 | 記事URL

酒酔い、赤信号無視… 起死回生の逆転劇(弁護士 西村隆雄)

2025年10月21日 火曜日

はじめに

事故が起きたのは、7月下旬深夜1時過ぎでした。川崎区の幹線道路上で、自転車に乗って道路を横断していたNさんに乗用車が衝突。Nさんはその場で救急搬送され、骨盤骨折、左足骨折、左前十字じん帯損傷などの重傷を負って、入院2か月、通院11か月の長期加療を余儀なくされました。

ご相談を受け、早速相手方との交渉を持ったのですが、相手方は、横断歩道上での当方赤信号無視の事故で、酒酔いの上でのものと主張してきました。

当方はお酒が入っていたことは事実ですが、酒気帯び程度で酒酔いには至っておらず、交差点から20m以上離れた地点での衝突とのことで、お互い主張がかけ離れています。

そこで裁判を提起することとなりました。双方とも川崎在住で、事故現場も川崎ですので、当然横浜地方裁判所川崎支部での裁判となるところでしたが、あえて横浜地方裁判所(本庁)に提訴することにしました。その心は、私は弁護士になる前の修習で、本庁第6民事部に配属されました。ここは交通専門部で、交通事故を一手に扱うこととなっており、当時から交通事故に関してはしっかりした審理を行い、また被告側につく保険会社の代理人に対してもはっきりとモノを言っていく傾向があったのを見てきたからです。

案の定、なんで川崎支部ではないのですかと聞かれましたが、事案複雑なのでお願いしたいと話して、受け付けてもらえました。

事故態様

夜間の事故で、第3者の目撃者、ドライブレコーダー映像等の客観的な証拠も存在しない中、双方の主張は大きく対立しました。

交差点の手前20m以上離れた地点を横断していて衝突したとの当方の主張に対して、相手方は、横断歩道上を赤信号で進行してきた当方に衝突したと主張。ここで問題なのは、本来であれば双方立ち会いの下で作成されるはずの実況見分調書が、当方は重傷を負い搬送されてしまったので、相手方立ち会いのみで作られ、その後当方立ち会いでの調書が作られていない点です。相手方はこの実況見分調書に基づいて主張を展開してきました。

さてここで重要なのが、過失割合です。当方(被害者側)にどれだけの過失があったかというのが問題になり、例えば80パーセントの過失ありとなれば、全体の損害が1000万円であったとしても、1000万円×(1-0.8)=200万円しか賠償が認められないのです。これを過失相殺といいます。

ここで本件についてみると、衝突地点が横断歩道上となれば当方の基本過失割合は80パーセントとなるのに対して、交差点外での衝突となれば基本過失割合は30パーセントとなり大きく異なってくるため、ここが最大の争点となってくるのです。

当方の主張

客観証拠が限られている中、現場に残されていた被害者のものとみられる血痕の位置(片側2車線の外側車線の外側)と相手方車両の破損状況(左前部フロントガラスに同心円状のひび割れ破損)を重視すべきと主張しました。

すなわち当方は相手方車両のバンパー等で跳ね飛ばされることなく、相手方車両の前部左側ボンネット上に持ち上げられ、左前部フロントガラスに衝突し、その後落下しそのまま倒れて流血し、外側車線の外側に血痕が残された。この血痕の位置は、中央車線を走行して交差点内で衝突し、その後中央車線上で停止したとの相手方主張とは明らかに矛盾することを強調しました。

一方当方が搬送された病院のカルテに、医師による「赤信号で横断歩道を渡り受傷」などの記載があると、相手方が主張してきました。これに対して、当方は、事故直後は意識レベルが悪く聴き取りは不能であり、一般に搬送されてきた場合、受け入れ医師は救急隊員から事故状況を聞き取るのが普通であり、救急隊員は現場に居合わせた関係者、本件でいえば相手方から事故状況を聞き取っている可能性が大であると主張しました。

裁判所和解案

以上の審理を踏まえて、裁判所は事故態様と過失割合についての所見を示したうえで、和解案を提示しました。概要は以下のとおりです。

「実況見分調書の相手方車両の停止位置と血痕の位置が離れすぎており、この停止位置、ひいては相手方主張の衝突位置が必ずしも正確とは認められない。そもそも相手方は当方自転車に気づかなかったからこそ衝突したのであり、相手方が当時衝突地点を正確に認識できたとは認めがたく、本件事故の衝突地点は、横断歩道の付近であったという程度では採用できるものの、横断歩道上で衝突したとまでは認めがたい。」

上記カルテの記載についても、「当方に事故の記憶がない以上、この記載は相手方の説明に基づくものと認められ、相手方は衝突地点を正確に把握していたとは認められないので、この記載も採用できない」

「以上から本件事故の衝突地点が横断歩道上であったとまでは認めがたく、当方の基本過失割合は30パーセントと認めるのが相当である。」

なお当方の酒酔い運転についても、「酒酔い運転に至らなかった可能性があるとしても、酒気帯び運転の状態であった可能性は否定できず過失修正するのが相当」と提示しました。

相手方はこの所見と和解案を全面的に受け入れて、和解成立に至りました。

健康保険の適用

ところで当方が加入していた健康保険組合は、途中まで、本件は酒酔い運転で、かつ横断歩道上での赤信号横断であるので、健康保険法116条により、健康保険は適用できないとの見解でした。

しかし裁判所の上記所見が出たため、健康保険組合は見解を改め、酒酔い運転、横断歩道上の赤信号横断はいずれも認定できないとして、健康保険適用の判断となりました。

このため非適用であれば約400万円となっていた医療費が、適用となったため自己負担分のみの約120万円に減縮できたばかりでなく、限度額適用認定申請による高額療養費制度を利用できることとなったため、さらに医療費を大幅に縮減できることとなったのは大変に大きかったといえます。

私は弁護士経験40年以上となりますが、交通専門部での修習をきっかけに、多く交通事故案件を扱ってまいりました。今回もその経験が生かされたと思います。どうぞ、交通事故でお悩みの方、ご相談ください。

投稿者 | 記事URL

離婚した後、旧姓に戻る? それとも夫の姓をそのまま使う?子どもが大きくなった後、旧姓には戻れるの?という疑問にお答えします(弁護士 川口彩子)

2025年10月2日 木曜日

結婚するときには、夫か妻のどちらかの姓を選ばなければなりません。その夫婦が離婚するときには、姓を変えた側が、旧姓に戻るか、婚姻時の姓をそのまま使うか選ぶ必要があります。日本では、妻側が姓を変えるケースが大半なので、ここでは、結婚のときに妻が姓を変えたケースでご説明します。

まず、婚姻時の姓をそのまま使う場合です。お子さんが慣れ親しんだ姓なので、そのまま名乗らせてあげたいというケース、子どもたちは独立したが、結婚してから長年使ってきたので、もはや旧姓に戻るつもりはないというケースが多いですね。

その場合は、離婚届を提出する際に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出してください。用紙は役所に備え付けてあります。

(ちなみに、協議離婚ではなく、裁判所で調停離婚や裁判離婚した場合にも、役所には離婚届を提出する必要があります。調停離婚や裁判離婚の場合、夫のサインや証人のサインは不要です。)

離婚時に旧姓に戻る場合ですが、結婚前の戸籍に戻る場合と、ご自身が筆頭者となって新しく戸籍をつくる場合があります。新しく戸籍をつくる場合には、離婚届に新しい本籍地を記載する際、筆頭者の氏名の欄に旧姓でフルネームをご記入ください。

なお、現在の戸籍の制度では、親子三代が同じ戸籍に入ることはできません。戸籍に入れるのは二代までです。なので、離婚後にお子さんと同じ戸籍になりたい場合には、お子さんを連れて親の戸籍に入ることはできませんので、ご自身が筆頭者となって新しく戸籍をつくることになります。

離婚後の氏をどうするか決めて離婚届を提出すると、ご自身は元夫の戸籍から抜けて元の戸籍に戻るか、ご自身が筆頭者となった新しい戸籍がつくられます。元夫の戸籍のご自身の欄には「除籍」という表示がなされ、元夫の戸籍から抜けてどこの戸籍に異動したのか、新しい本籍地が表示されます。

一方、お子さんの戸籍は、親権者が戸籍から抜けた妻だったとしても、自動的に親権者の戸籍に移るわけではありません。お子さんの戸籍を母親の戸籍に移すには、お子さんの住所地を管轄する家庭裁判所で「子の氏の変更」の手続をする必要があります。

家庭裁判所で「子の氏の変更許可申立書」の書式をもらってくるか、裁判所のHPから「子の氏の変更許可申立書」の書式をダウンロードしてください。

申立書を提出すると後日「審判」が送られてきますので、それを役所にご提出ください。

ここで注意が必要なのは、元夫の氏を名乗ることにした場合でも、お子さんと一緒の戸籍になりたい場合には、「子の氏の変更」の手続が必要となるということです。「申立人の氏『鈴木』を、母の氏『鈴木』に変更することを求める」という申立てになりますから、違和感はありますよね。ただ、「子の氏の変更」は、あくまでも戸籍を異動させるための手続なので、この申立てが必要となるのです。

なお、15歳未満のお子さんの「子の氏の変更」は、親権者が法定代理人として手続を進めることができますが、15歳以上のお子さんについては、お子さん自身に申立書を記載していただく必要があります。

裁判所への提出は、郵送もしくは持参となりますが、15歳以上のお子さんの申立書を親権者がお子さんに代わって持参することは構いません。

あるいは、離婚のときに、ご自身だけ旧姓に戻り、お子さんはそのまま元夫の戸籍においておくこともできます。そうすると、母と子で苗字が違うことになりますが、ご自身は旧姓を名乗ることができ、お子さんたちはそのまま今までの姓を名乗ることが可能です。元夫が筆頭者となっている戸籍のお子さんの欄には、親権者が母であることの記載はありますので、戸籍が別々でも問題ありません。

ただ、この場合、元夫が再婚すると、お子さんと同じ戸籍に新しい妻も入ってきますから、それは気になる方もいらっしゃるかもしれません。

お子さんが成人しているような場合には、ご自身だけ夫の戸籍から抜けるケースが多いように思います。もちろん、お子さんが成人していても、「子の氏の変更」の手続により、母の戸籍に入ることを希望する方もおられます。

離婚から何年も過ぎて、お子さんも独立し、いよいよ旧姓に戻りたいという方もいらっしゃいます。

その場合は、家庭裁判所で「氏の変更」の手続をし、裁判所の審判を得れば、旧姓に戻ることができます。離婚のときに旧姓を選ぶのであれば、家庭裁判所の手続は不要ですが、いったん元夫の姓を選んでしまうと、旧姓に戻るために家庭裁判所の手続が必要です。事情聴取のため、裁判所から呼出しがあることもあります。

お子さんが結婚して、自分一人の戸籍になっている場合は、単独で手続ができますが、お子さんがまだ戸籍に残っている場合には、その戸籍ごと氏が変更されてしまいますので、15歳以上のお子さんについては、氏の変更についてお子さんの同意書が必要となります。

戸籍のことで疑問がございましたら、ぜひ法律相談をご利用ください。

投稿者 | 記事URL

畑福生弁護士が小田原市立下曽我小学校ホームページに掲載されました

2025年9月11日 木曜日

2025年9月8日に畑福生弁護士が講師をした、小田原市立下曽我小学校の「いじめ予防教室」について、小学校ホームページの学校日記に掲載されました。

https://www.ed.city.odawara.kanagawa.jp/shimosoga_s/weblog/130203923?tm=20250909110345

投稿者 | 記事URL

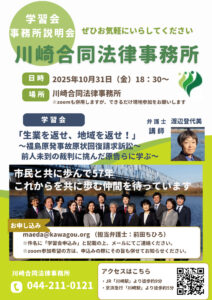

【10/31開催】79期司法修習予定者向け学習会・事務所説明会に参加しませんか

2025年9月11日 木曜日

第79期司法修習予定者のみなさま、合格おめでとうございます!

弊所では、第79期司法修習予定者向け学習会・説明会を開催しております

【日時】2025年10月31日(金)18:30~

【場所】川崎合同法律事務所

※ZOOMも併用しますが、できるだけ現地参加をお願いします。

【テーマ】生業を返せ、地域を返せ!

~福島原発事故原状回復訴求訴訟~

前人未踏の裁判に挑んだ原告らに学ぶ~

【講師】弁護士 渡辺登代美

★要事前申込★

【お申し込み】

maeda@kawagou.org(担当弁護士:前田ちひろ)

※件名に「学習会申込み」と記載の上、メールにてご連絡ください。

※ZOOM参加希望の方は、申込みの際にその旨も併せてお知らせください。

【アクセス】

・JR「川崎駅」より徒歩約9分

・京浜急行「川崎駅」より徒歩約5分

TEL:044-221-0121

投稿者 | 記事URL

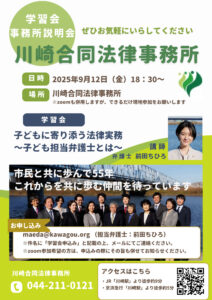

【9/12開催】79期司法修習予定者向け学習会・事務所説明会に参加しませんか

2025年9月11日 木曜日

第79期司法修習予定者のみなさま、合格おめでとうございます!

弊所では、第79期司法修習予定者向け学習会・説明会を開催しております

【日時】2025年09月12日(金)18:30~

【場所】川崎合同法律事務所

※ZOOMも併用しますが、できるだけ現地参加をお願いします。

【テーマ】子どもに寄り添う法律実務

~子ども担当弁護士とは~

【講師】弁護士 前田ちひろ

★要事前申込★

【お申し込み】

maeda@kawagou.org(担当弁護士:前田ちひろ)

※件名に「学習会申込み」と記載の上、メールにてご連絡ください。

※ZOOM参加希望の方は、申込みの際にその旨も併せてお知らせください。

【アクセス】

・JR「川崎駅」より徒歩約9分

・京浜急行「川崎駅」より徒歩約5分

TEL:044-221-0121

投稿者 | 記事URL

最近のブログ記事

- いよいよ山場を迎える 台風19号多摩川水害訴訟 (弁護士 西村隆雄)

- 2/25(水)所内行事のため 16時30分に閉所します

- かわさき市民オンブズマンによる川崎市議会議員海外視察住民訴訟(弁護士 小林展大)

- 2026年劈頭にあたり 新年のご挨拶を申し上げます

- 相続あるある(弁護士 渡辺登代美)

- 酒酔い、赤信号無視… 起死回生の逆転劇(弁護士 西村隆雄)

- 離婚した後、旧姓に戻る? それとも夫の姓をそのまま使う?子どもが大きくなった後、旧姓には戻れるの?という疑問にお答えします(弁護士 川口彩子)

- 畑福生弁護士が小田原市立下曽我小学校ホームページに掲載されました

- 【10/31開催】79期司法修習予定者向け学習会・事務所説明会に参加しませんか

- 【9/12開催】79期司法修習予定者向け学習会・事務所説明会に参加しませんか

月別アーカイブ

- 2026年2月 (3)

- 2026年1月 (1)

- 2025年11月 (1)

- 2025年10月 (2)

- 2025年9月 (4)

- 2025年8月 (1)

- 2025年7月 (1)

- 2025年5月 (2)

- 2025年4月 (6)

- 2025年2月 (2)

- 2025年1月 (1)

- 2024年12月 (4)

- 2024年11月 (4)

- 2024年9月 (3)

- 2024年4月 (1)

- 2024年1月 (1)

- 2023年11月 (2)

- 2023年10月 (1)

- 2023年9月 (1)

- 2023年7月 (2)

- 2023年6月 (3)

- 2023年5月 (2)

- 2023年4月 (2)

- 2023年3月 (6)

- 2023年2月 (2)

- 2023年1月 (1)

- 2022年12月 (5)

- 2022年11月 (3)

- 2022年10月 (1)

- 2022年9月 (1)

- 2022年8月 (2)

- 2022年7月 (1)

- 2022年6月 (2)

- 2022年5月 (1)

- 2022年4月 (1)

- 2022年3月 (1)

- 2022年1月 (2)

- 2021年12月 (3)

- 2021年9月 (3)

- 2021年8月 (2)

- 2021年7月 (5)

- 2021年6月 (2)

- 2021年5月 (2)

- 2021年4月 (6)

- 2021年3月 (13)

- 2021年2月 (2)

- 2021年1月 (3)

- 2020年12月 (2)

- 2020年10月 (4)

- 2020年9月 (2)

- 2020年8月 (1)

- 2020年7月 (3)

- 2020年6月 (2)

- 2020年4月 (6)

- 2020年3月 (2)

- 2020年2月 (4)

- 2020年1月 (8)

- 2019年12月 (2)

- 2019年11月 (4)

- 2019年10月 (2)

- 2019年9月 (3)

- 2019年8月 (4)

- 2019年7月 (3)

- 2019年6月 (3)

- 2019年5月 (4)

- 2019年4月 (9)

- 2019年3月 (1)

- 2019年2月 (1)

- 2019年1月 (2)

- 2018年12月 (1)

- 2018年11月 (4)

- 2018年10月 (1)

- 2018年9月 (3)

- 2018年8月 (8)

- 2018年7月 (10)

- 2018年6月 (6)

- 2018年5月 (5)

- 2018年4月 (1)

- 2018年3月 (3)

- 2018年2月 (1)

- 2018年1月 (3)

- 2017年12月 (3)

- 2017年11月 (1)

- 2017年10月 (7)

- 2017年9月 (5)

- 2017年8月 (2)

- 2017年6月 (3)

- 2017年5月 (2)

- 2017年4月 (3)

- 2017年3月 (3)

- 2017年2月 (5)

- 2016年12月 (1)

- 2016年11月 (5)

- 2016年10月 (5)

- 2016年9月 (1)

- 2016年8月 (76)