ブログ

月刊「憲法運動」’25.4・5(通巻540号)に掲載されました(弁護士 山口毅大)

2025年4月9日 水曜日

山口弁護士については、こちらをご覧下さい。

憲法会議2025年4月3日発行 月刊「憲法運動」’25.4・5(通巻540号)に、山口毅大弁護士の「能動的サイバー防御法案」の問題点~国民監視と先制攻撃の危険性~が掲載されました。

投稿者 | 記事URL

無戸籍児の特別養子縁組~解決事例のご紹介~(弁護士 畑福生)

2025年2月13日 木曜日

こんにちは。弁護士の畑福生です。

不幸にも出生届が出されず無戸籍状態となってしまった子どもが、特別養子縁組に至り家庭において幸せに暮らせるようになるという事案を担当させていただきました。

無戸籍児の特別養子縁組の事案の手続きに関してまとまった文献も見られなかったため、同じような状況で悩む方の参考になればと思い、依頼者様の許諾の下、解決事例の報告をいたします。

なお、特定を防ぐために事実関係を一定程度抽象化し変更を施しております。

1 無戸籍状態にいたる経緯及び弁護士につながるまでの経緯

⑴ ある年の1月、某T県でその子(Aさん)は生まれました。Aさんの母 親は夫によるDVから逃れるために夫と別居していましたが、別居期間中に、別の男性との間でAさんを身ごもりました。母親は夫と離婚をし、離婚から4か月後にAさんは生まれました。

母親は、残念ながらAさんを育てられなかったため、特別養子縁組をあっせんするNPO法人にその子を預けることとしました。

NPOの付添いで母親が出生届を提出しようとしたところ、窓口で対応したT県の市役所職員から、離婚後300日以内の出産であるため、戸籍上は元夫との子として扱われ、その子は元夫の戸籍に入らざるを得ないとの説明を受けました。血のつながりもない元夫の戸籍にその子が入ってしまうことは嫌だ、DVから逃れているのに出生が知られると何をされるか分からないと考えたものと思われますが、窓口での説明を受けた母親は出生届の提出をやめてしまいました。その後母親は音信不通となってしまいました。

結果として、Aさんの出生届は提出されず、戸籍が無い状態となってしまいました。

⑵ NPOは、母親が音信不通となる前に某S県に住む特別養子縁組を希望する夫婦(依頼者様)にAさんを預けていました。出生届が出されなかったため、Aさんは無戸籍状態となってしまい、健康保険含む様々なサービスを利用するにも困難が伴いました。依頼者様が困りながらも役所に相談している際に、S県の日本共産党の市会議員さんが依頼者様とつながり、そのご縁で私に相談いただくこととなりました。

役所においては、無戸籍であっても母子手帳の交付や健診の受診等の行政サービスについては提供できるよう対応をしてくれましたが、結局無戸籍状態では今後の生活に支障も多く、畑において依頼をお受けし、特別養子縁組の前提として無戸籍状態の解消を目指すこととなりました。

2 無戸籍状態解消のための取り組み

⑴ 無戸籍状態解消のためには出生届を出すことが考えられます。戸籍法において出生届は父または母、そして同居者や出産に立ち会った医師、助産師等が出生届を提出しなければならないと定められています(戸籍法52条)。

父または母による提出が困難な本件において、幸いにも出産が行われた病院は判明していたため、出産に立ち会った医師に連絡し出生届を提出してもらうよう働きかけることを検討しました。

しかしながら、その場合は上記の市役所窓口の説明どおり母親の元夫の戸籍に入ることとなってしまいます。

本件では、戸籍ができた後に特別養子縁組の手続きが予定されており、その際に母親の元夫の戸籍に入っていると多くの不都合が生じる(どのような不都合があるかについては後記第3項にて紹介しています)ことや、そもそも一切面識のない戸籍上の父の戸籍に入ることの不当性を踏まえ、元夫以外の戸籍に入るようにできないか検討する必要がありました。

⑵ 畑において調査し、各所に問い合わせを行っている中で、まず特別養子縁組が予定されていることから、養子縁組時に養子の新しい戸籍を作る旨の戸籍法20条の3を用いて、特別養子縁組の審判によっていきなり子どもの新戸籍編成をすることができないか法務局に確認しました。

法務局としては養子縁組に伴い新戸籍を編製するとしても出生事項の記載が必要であるため出生届も出されていない本件では形式的にも困難であるし、そもそも同条は一度元親との関係を断絶させて追えなくするためのものだから実質的にも法の趣旨と合致しないため、そのような新戸籍の編製はできないとの回答を得ました。

そのようなやり取りをする中で、法務局より内密出産の場合の通達を踏まえ、子どもの新戸籍を編製することができるかもしれない旨の情報提供を受けました。それが子発0930第1号・令和4年9月30日通達「妊婦がその身元情報を医療機関の一部の者のみに明らかにして出産したときの取扱いについて」です。

熊本市の慈恵病院に赤ちゃんポストが設置され親が育てられない赤ちゃんを匿名でも預かる取り組みが行われた関係で、熊本市においては内密出産の子に職権で戸籍を作るという方針を出しており、そのような取り組みを踏まえ出された通達です。

本件も実の父親はもとより母親も行方がしれない状況となっていたため、この通達を踏まえ新戸籍を編製できないかと考えました。

⑶ 通達どおりの運用ができないか、出生地であるT県の児童相談所及び役所に連絡を行いました。

しかしながら、T県T市においては関係各機関にて協議を行ったところ、本件では、母親が市役所の窓口に少なくとも一度は出生届の提出のために来ていることから病院以外に出産の事実を明かさない内密出産とは異なるとして、通達に記載された取り扱いはなされないこととなりました。

畑からも母親の元夫の戸籍に入ることの不都合を繰り返し丁寧に説明したものの、難しいとの結論に至りました。

⑷ 他方で、T市も無戸籍状態の解決の必要性については重視してくださり、市区町村長の職権による戸籍作成(戸籍法44条3項)を行う方針となりました。

T市は法律上必要な催告(同条1項、2項)を行ったものの、いずれの催告時においても実母は不在の状況であり、二度の催告後、T市は戸籍記載許可申請書を管轄の法務局に提出し、法務局から法律上必要な許可を得て、その年の7月に職権での戸籍記載を完了しました。

⑸ 以上のとおり、時間がかかったものの、無戸籍状態の解決に至りました。

もっとも、出生届が出された場合と異なって、職権での戸籍記載の場合は市において命名権がないことから、「名未定」として名前が空欄のまま戸籍記載がなされるに至りました。

この点についてもどうにか名前(母親がつけた名前があり依頼者様もその名前にしたいとの意向でした)が付いた状態で戸籍を作りたいとのことでT市と繰り返し交渉したものの、法律に基づいて戸籍記載を行う関係で、法律上権限のないことはできないという結果でした。

T市としては実の母が命名について承諾し、そのとおりの命名を行うという実体的な正当性があるとしてもそのための手続が法定されておらず、形式的な正当性がないとのことでした。「名未定」であることについては、戸籍記載完了後、特別養子縁組が認められてから養親において名の追完(戸籍法45条)を行ってほしいとのことでした。

Aさんが母親の元夫の戸籍に入ってしまったことや名前が記載されないことなど不十分な点も多く残ってしまいましたが、無戸籍状態の解消が急務であることから、その後の手続きを進めることとしました。

3 特別養子縁組手続について

⑴ 無戸籍状態を解消できたことから、早速同じ年の8月には、家庭裁判所に特別養子適格の確認申立て及び特別養子縁組申立てを行いました(以下これらをまとめて「特別養子縁組手続」と呼びます)。

依頼者様は当初、Aさんがご自身の子どもになるための手続きであることから、ご自身で特別養子縁組手続きをなさりたいとの意向をお持ちでしたが、無戸籍状態解消に至るまででも一筋縄でいかなかったことや、母親の元夫の戸籍に入ってしまったこと等による難点が予想されたことからご依頼いただくこととなりました。

依頼者様の想いを踏まえ、申立てに際しての提出書類においては、依頼者様がいかにAさんをこれまで愛情豊かに監護してきたか分かるように努めました。

⑵ その後、特別養子縁組手続に関し、申立書を確認した裁判官から連絡を受けました。

裁判官としては、戸籍は母親の元夫の戸籍に入っているが、真実の親子関係がないものであるから、まずはその解消をしなくてはならない、具体的には親子関係不存在確認の手続き(調停及び訴えの手続きをまとめてこのように記載しています)を行わなくてはならないとの見解を示していました。

⑶ まさしく母親の元夫の戸籍に入らざるを得なかった不都合が顔を出すこととなりました。

しかし、親子関係不存在確認の手続きを行うにしても、Aさんはもちろんできず、親権者としての母親も連絡が付かず、かつ事前に元夫に戸籍の記載及び特別養子縁組手続に協力いただきたい旨手紙を出していましたが連絡が付かない状況でしたので、そのような手続きを行うことは困難でした。

裁判官の見解がいかに本件に不適合であって、児童福祉を害するかについて交渉を続けたものの、裁判官の意向は変わりませんでした。裁判官は現状のままでは申立てを却下するとの意向さえ有しているようでした。

⑷ そのため親子関係不存在確認の手続きについての検討を進めました。

ア 手段の一つは、Aさんの未成年後見人選任を申立て、Aさんの代わりに未成年後見人が親子関係不存在確認の手続きを行うというものです。

しかし、この手段でいくとすれば特別養子縁組手続のための親子関係不存在確認の手続きのための未成年後見人選任申立て手続きをしなくてはならず、費用や時間の面からして不相当と考えられました。また、そもそも、法律上、依頼者様において未成年後見人選任の申立てをする権限があるか(利害関係を有するか)についても問題となりました。

ちなみにこの点について、担当の裁判官に、「それでは、親子関係不存在確認の手続きのための未成年後見人選任申立てについて、養親候補者の方の申立適格が認められるのですか?私の調査の限りでは認められませんよ?」と尋ねたところ、担当裁判官は「私はその判断をする部署でないからわからない。」「実際に申立てをしてもらわないと分からない。」との不合理な回答に終始していました。担当裁判官には児童福祉に関する資質が欠けているのではないかと危惧せざるを得ませんでした。

イ もう一つの手段としては、一時保護をした場合に児童相談所長が親権を行える旨の児童福祉法33条の2を踏まえて、児童相談所にAさんを一時保護してもらい、依頼者様のもとで暮らすために依頼者様に一時保護委託をしてもらい、その上で児童相談所長が親権を行使して親子関係不存在確認の手続きを行うというものです。

この方法に関し、管轄の児童相談所に問い合わせを行いました。児童相談所としては当初はAさんの置かれた状況に同情を示してくださったものの、常勤の弁護士が対応することとなり、当該弁護士としては、「そもそもこのケースは児童虐待等で保護しているケースではない。」、「手間も費用もかかる。」、「費用について負担いただけるのか」といった調子で、上記方法については採用いただけませんでした。

私も児童相談所において過重な負担がかかっている状況にあって、余裕がない常態に置かれていることは承知しておりますが、このような対応には閉口してしまいました。

親権者は音信不通で特別養子縁組手続も完了していない宙ぶらりんな状況の中、依頼者様が万が一Aさんを養育することができなくなったら、Aさんはどうなるのでしょうか。裁判所も、あまつさえ児童相談所においてもAさんのことを親身に考えては下さらず、大人の都合や利害にばかり目をやって、一番弱くて不安定な立場の子どもの事を考えてないのではないかと依頼者様も絶望を露わにされていました。

⑷ このような状況で裁判官の求める親子関係不存在確認の手続きはやはり相当でなく、裁判官の見解自体を変えなくてはならないと思い至りました。

そのため、本件のような戸籍上の親と実の親が異なる場合の特別養子縁組手続に関する審判例の調査を進めておりました。もっとも、原則非公開の手続ですから判例集での調査は困難を極めました。

そこで、依頼者様を通じて特別養子縁組をあっせんするNPOに同様の事例がないか確認いただきました。すると、NPOは同様の事例をご存知であり、当該事案の養親の許諾の下、審判例を提供いただくことができました。当該事案においては、親子関係不存在確認の手続きを求めず、家裁から戸籍上の父親に照会を掛け、戸籍上の父も特別養子縁組手続に同意していたことを踏まえて特別養子縁組を認めるに至っていました。

同じ年の11月、私の方から当該事案の養親の方に連絡し、本件において当該審判の家裁への提出許可を得て、家裁に対し当該事案同様に戸籍上の父(母親の元夫)に連絡をし、同意を得る手続きを踏めば特別養子縁組が可能であることの説明を行いました。

すると、家裁も審判例の存在に安心したのか、この方法で手続き進めてくれることとなりました。当該審判例は一筋の光明となりました。

⑸ その後早速家庭裁判所は母親の元夫に連絡を取ろうとしましたが、ここでまた障壁が生じました。

申立前に私が母親の元夫に手紙を出した際には手紙が確かに届いていたのですが、11月の段階で家裁の調査官が元夫に手紙を出したところ「宛所に尋ねあたらず」として手紙が戻ってきてしまったというのです。

ここで改めて母親の元夫の居場所を調べる必要が出ました。もともと元夫と連絡を取るために様々調査はしていたのですが、これといった手がかりもつかめず、またT市は遠方のため出向いて探すというのも現実的ではありませんでした。

検討を重ねているうちに、ふとAさんが記載された母親の元夫の戸籍の附票を確認すると、元夫の住所地と元夫とAさん母親との間の別の子(異父きょうだい)の住所地が異なることに気づきました。その住所地の不動産登記を調べると、元夫と同じ名字の方の所有地であって、Googleマップのストリートビューで確認したところ民家が建っていることが確認できました。

もしやその方は元夫の親類であって、その方が異父きょうだいを元夫の代わりに養育しているのではないかと考え、早速その方宛に手紙を発出しました。すると、その方は元夫の父であって、しかも元夫が現在は当該住所地に住んでいるとの回答が得られました。お電話でお話したところ、手続についても協力的であって、元夫が手続きに協力するようサポートして下さるとのことでした。

このことを家裁に伝え、家裁から当該住所地宛に手紙を出してもらったところ、元夫と連絡が取れ、速やかに手続きに協力いただけたとのことでした。

以上の次第でAさんが生まれた翌年の2月にようやく特別養子縁組が認められました。

4 おわりに

ご相談をいただいてから1年程度かかりましたが、なんとか無戸籍状態の解消及び特別養子縁組に至ることができました。

本件においては、やり取りを行うべき関係各所も多く、弁護士だからこそ取得できた情報が解決には必要であり、かつ様々な法的知見を踏まえて方法を探っていくアプローチが有用でした。

もちろん依頼者様の真摯な努力あってこその解決ではありますが、依頼者様ご本人のみでは行き詰まる点も多かったでしょうから、手前味噌ながらご依頼いただけてよかったものと思っています。

あくまで一例ではありますが、同じような状況に置かれた方の参考になりましたら幸いです。

長くなりましたが、最後に依頼者様からいただいた感謝のメッセージを紹介してこの記事を締めたいと思います。

無戸籍から始まって、裁判を却下されそうになったりと、進む先々で障壁が立ち塞がり、一時は八方塞がりかとも思いましたが、ここまで辿り着けたのも畑さんのおかげです。

親身になって手を尽くして助けていただき本当にありがとうございました!!

特別養子縁組が認められた報せを見た時には涙が出て、子どもを抱きしめて喜びました!

入籍手続きが完了して住民票が発行され、続柄の欄に「 子 」と書かれているのを確認した時は、思わず涙がこぼれてしまいました。

これもひとえに畑さんがあらゆる可能性を模索してくれ、都度立ちはだかる障壁をクリアしてくださったおかげです。

子どもが成長した時には、「畑さんが情熱を持って解決まで導いてくれたんだよ」と伝えていきたいです。

文字で書くと陳腐な言葉になってしまいますが、感謝の気持ちでいっぱいです。

ありがとうございました!!

投稿者 | 記事URL

川崎市保育問題交流会・中央大学経済学部小尾ゼミ共同調査 『2023年度川崎保育実態調査報告書』を発表しました(弁護士 川岸卓哉 弁護士 長谷川拓也)

2025年2月13日 木曜日

報告書発表時の報道

・東京新聞

https://www.tokyo-np.co.jp/article/379792

・毎日新聞

https://mainichi.jp/articles/20241219/ddl/k14/040/060000c

1 川崎市保育実態調査のためのアンケートの実施

(1)アンケート実施の概要

実施目的:本アンケートは、川崎市とその近隣地域において社会・労働分野を中心に活動する弁護士、研究者、労働組合、NPO関係者などの集まりである川崎市保育問題交流会(代表:川岸卓哉弁護士)、社会政策、労働問題を専門とする中央大学経済学部小尾晴美及び同氏ゼミナール学生の共同により、川崎市内の認可保育所で働く保育職員の労働環境の他、保育所利用者におけるワークライフバランスの質に関する政策研究及び提言のための基礎となる実態を明らかにすべく、調査を行ったものです。

実施主体:川崎市保育問題交流会、中央大学経済学部小尾晴美及び同氏ゼミナール学生

実施方法:2023年7月~10月、川崎市内の認可保育所(全438園)宛てに、働く方アンケート、施設長アンケート、保護者アンケートを発送しました。

回 収 率:働く方アンケートの有効回答数は491票。施設長アンケートの有効回答数は45票。保護者アンケートの有効回答数は121票でした。

(2)アンケート結果の概要

ア 働く方アンケートについて:保育の質の向上に向けた労働環境等の改善を

本調査では、川崎市の保育の特徴として、株式会社立の保育所が多いことが明らかとなった。株式会社立の保育所における賃金の低さも際立っており、正社員でも過半数超の52.7%が年収300万円未満、非正規だと91.7%にのぼることが明らかになりました。

また、賃金に加え、多くの保育士が業務量の悩みを抱えていることが分かりました。特に職場の職員数が足りていなとの回答は85%を超え、国や川崎市に対する要求等の自由記載でも、配置基準の見直しを求める声が多くあがっています。

更には、本調査により、労基法を遵守していない保育所が多いことが分かりました。休憩時間については、69.9%の保育士が適切に取ることができず、時間外手当については、65%の保育士がもらっていないことが明らかになりました。

イ 保護者アンケートについて:父母の自由時間の確保に向けた協力、分担を

ワークライフバランスの満足度に影響する「自由に使える時間」について、夫婦間の育児分担割合が母親に偏っていることからして、共働き世帯の多くの母親において、自分時間について不満を持っていることが分かりました。

一方で、労働時間の長さや帰宅時間の遅さは、父親に負担が偏っていることも明らかになりました。母親の育児分担の割合を上手く減少させるためには、父親がより積極的に育児に参加することが不可欠ですが、同時に、夫婦間で仕事・育児・自分時間を包括して無理なく分担することも必要だといえる結果でした。

ウ 施設長アンケートについて:保育士の処遇改善の必要性は、施設長も認識

現場で働く保育士の声と同様、現在の配置基準について、不十分であるとの回答が95.6%にのぼっているほか、運営上の課題としては、保育士の確保が86.7%、職員の処遇改善が68.9%となっています。自由記述の回答においても、保育士の賃金引上げとし配置基準の改善に関する要望が複数あがっており、施設長においても、保育士の処遇改善の必要性を強く認識しているという結果となりました。

(3)【本調査で得られた主な結果(中央大学経済学部 小尾晴美助教報告書まとめ抜粋)】

「不適切な保育」の事件が大きく取りざたされて以降、全国の保育所等での事故や虐待行為が様々なメディアで取り上げられ、注目されるようになった。保育事故の発生や「不適切な保育」の背景として、保育士の処遇の低さや長時間労働の問題がある。

この20年ほどの間で、日本における就学前保育の状況は大きく変化した。年齢が低く、相対的に手のかかる3歳未満児の在園児の割合は2000年には24%であったのが、2020年には約4割を占めるに至っている。また、延長保育のニーズの高まりを背景として、保育所の開所時間は長時間化している。11時間を超えて開所している保育所の数は、2000年で全体の約4割にあたる8939であったのが、22年には、81.7%にあたる2万5126に増加している(厚生労働省「社会福祉施設等調査」)。しかしこの20年間、保育士の配置基準はなんら変わっておらず、国が保育施設に給付する園児一人当たりの経費(公定価格基本分単価)の額もほとんど変わっていない。国が保育施設に給付する公定価格では、週40時間制を前提とした8時間保育体制の保育士数が基本とされている。しかし、保育士の業務には、会議・打ち合わせや書類を作成する事務作業などもある。実質的に保育所にとっては、園児が8時間を超えて園にいる時間帯や、土曜保育については、国の給付で想定されている以上の人員の配置か、保育士の時間外(サービス)労働で対応せざるを得ないシステムとなっているのである。

このような背景を受け、本調査は、川崎市の保育の実態を把握するために実施された。保育現場で働く保育職員の労働条件の改善、保育の質の向上などを前進させることを目的に認可保育園で現に働いている保育者、施設長、子どもを保育園に預けている親からデータを得ている。複眼でとらえることで実態をリアルに捉えることができた。本調査が、今後の保育者の処遇改善、さらには保育政策や保育実践の質向上にいささかでも寄与できるならば、うれしい限りである。

、本調査から、今日の川崎における保育者が、賃金の低さ、業務負担の大きさなどの点において、厳しい労働条件下におかれていることが明らかになった。2024年には、長い間改善が求められてきた配置基準の改善が実施され、4・5歳児配置について30対1から25対1へ、1歳児の5対1への改善が図られることとなった。しかし、本調査で保育者や施設長から「適正」とされた人数とは依然としてギャップがある。1歳児の5対1への改善については当面先送りされているため、早期実施を求めていくこと、すべての年齢において配置 基準をさらに改善することが求められる。また、今回はじめて保護者調査を実施した結果、家庭内の無償労働のジェンダー的偏り、その雇用労働への影響、他方で、雇用労働としてケア労働が安価に提供されているという実態が明らかになった。働く親を支え、子どもの育ちを支えるケアの重要性を可視化し、その価値を社会的、政治的に高く位置付けることが望まれる。本調査結果が、保育者、働く親のみなさんのよりよい就労・子育て環境実現に寄与し、子どものより豊かな育ちに活かされることを願うばかりである。

投稿者 | 記事URL

2025年劈頭にあたり新年のご挨拶を申し上げます

2025年1月30日 木曜日

昨年は、日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)がノーベル平和賞を受賞しました。日本被団協は、1956年8月10日に結成されて以来、核兵器の廃絶を草の根から日本と世界に訴え続けてきました。2017年には、国連で核兵器禁止条約が採択されています。

核兵器の全廃は非現実的だ、という声に対し、ノーベル賞委員会のフリドネス委員長は、「核兵器に安全保障を依存する世界でも文明が生き残ることができると考える方が、よほど非現実的ですよ。」と反論しました。

世界では、ロシアのウクライナ侵攻、イスラエルによるパレスチナ人虐殺及びイランとの対立、北朝鮮で核兵器使用の危機が高まり、「世界終末時計」は真夜中にさらに近付いています。被団協の受賞は、核兵器の使用を止めようという全世界からの強いメッセージです。

日本では、総選挙により自・公政権が過半数割れに追い込まれ、アメリカではトランプ氏が大統領に再選されました。今夏の来たる参議院選挙では、早くも衆参同日選が取りざたされています。

今年も、いろいろと大変な年になりそうです。気候変動による異常気象もありますし、健康に気をつけて、ともに乗り切りましょう。

川崎合同法律事務所

投稿者 | 記事URL

畑福生弁護士が角川新書『ブラック企業戦記』のキーワード解説を執筆しました

2024年12月25日 水曜日

川崎合同法律事務所の畑福生弁護士が、角川新書『ブラック企業戦記 トンデモ経営者・上司との争い方と解決法』(ブラック企業被害対策弁護団)の付録 「知っておきたい働く人のためのキーワード① 労働時間規制」の解説を執筆しました。

「ブラック企業戦記 トンデモ経営者・上司との争い方と解決法」ブラック企業被害対策弁護団 [角川新書] – KADOKAWA

投稿者 | 記事URL

川崎合同法律事務所の川口彩子弁護士が、ちょこっと弁護士のQ&Aの質問に回答しています

2024年12月9日 月曜日

川崎合同法律事務所の川口彩子弁護士が、ちょこっと弁護士のQ&A「婚姻を継続しがたい重大な事由」とは具体的に何ですか?という質問に回答しています。

是非ご覧下さい。

投稿者 | 記事URL

川崎合同法律事務所の畑福生弁護士が新かながわ2024年11月24日第2746号に掲載されました

2024年12月9日 月曜日

川崎合同法律事務所の畑福生弁護士の「子ども権利条約批准30年-子どもの幸せは大人の幸せから-」記事が、新かながわ2024年11月24日第2746号に掲載されました。

投稿者 | 記事URL

【12/20開催】78期司法修習予定者向け学習会・事務所説明会に参加しませんか

2024年12月6日 金曜日

第78期司法修習予定者のみなさま、合格おめでとうございます!

弊所では、第78期司法修習予定者向け学習会・説明会を開催しております

【第3回企画】として、下記のとおり開催致しますので、ふるってご参加ください!

【日時】2024年12月20日(金)18:30~

【場所】川崎合同法律事務所

※ZOOMも併用しますが、できるだけ現地参加をお願いします。

【テーマ】若手弁護士が考える刑事事件と社会課題

~秘密出産・窃盗症・正異存・DV等~

【講師】長谷川拓也弁護士(73期)

★要事前申込★

【お申し込み】

maeda@kawagou.org(担当弁護士:前田ちひろ)

※件名に「学習会申込み」と記載の上、メールにてご連絡ください。

※ZOOM参加希望の方は、申込みの際にその旨も併せてお知らせください。

【アクセス】

・JR「川崎駅」より徒歩約9分

・京浜急行「川崎駅」より徒歩約5分

TEL:044-221-0121

投稿者 | 記事URL

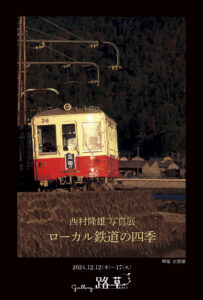

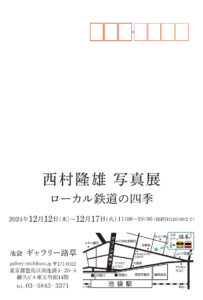

西村隆雄 写真展-ローカル鉄道の四季-開催のお知らせ

2024年11月22日 金曜日

川崎合同法律事務所弁護士西村隆雄の写真展が開催されます。是非、お運び頂ければ幸いです。

日時:2024年12月12日(木)~17日(火)

11:30~19:00(最終日は16:00まで)

会場:池袋 ギャラリー路草

東京都豊島区南池袋2-25-5 藤久ビル東五号館14階

http://gallery-michikusa.jp/exhibitioninfo/24121217/

投稿者 | 記事URL

遺言作成は元気なうちに~遺言作成のすすめ~(弁護士 星野文紀)

2024年11月21日 木曜日

あなたが亡くなったら、あなたの周りにどのような変化がおこるでしょうか。法律的には相続がおきます。

弁護士の仕事の中で、遺産分割協議というは、比較的多い類型ですが、近年、家庭裁判所に出される遺産分割事件の件数は増えています。いわゆる「争続(あらそうぞく)」が増えているということで残念な事実です。

相続争いをさけるもっともポピュラーな方法は遺言です。もっとも、日本財団の調査では、60歳~79歳で遺言書をすでに作成している人は3.4%しかいません。約8割の人が加入している生命保険に比べればずっと低いです。残念ですね。

あなたには大切な家族はいますか。配偶者はいますか。子供はいますか。兄弟姉妹はいますか。それとも他に大切なものがありますか。遺言の有無によって、これらの人が助かったり、不幸になったりしますので、是非、遺言作成を検討してみてください。

遺言作成が特に必要な人がいますのでご紹介します。

①結婚しているけど子供がいないひと

②事業を経営しているひと

③不動産の資産が多いひと

④残念ながら相続人間の仲が悪いひと

⑤相続人間で遺産の配分に強弱をつけたいひと

⑥相続人以外に財産を残したいと思っているひと

⑦法定相続人がいないひと

理由としては、

①は子供がいないと法定相続人が配偶者と兄弟姉妹になり、遺産を分けることになるが、全ての遺産を配偶者に渡したいと考える人が多いため

②は事業を承継させるひとを決めておいた方がいいため

③は、不動産を分けるには工夫が必要なため

④は、予め、具体的に遺産の配分を決めてあげた方がいいため

⑤~⑦は、あなたの意思を尊重するためです。

遺言の方法は、公正証書遺言が圧倒的にオススメです。自筆証書遺言とは違い、法的に無効になるリスクが少なく、盗難、紛失、隠匿や改ざんのリスクがなく、相続発生後に家庭裁判所の検認が不要で、遺言の執行までに時間が早く、遺産がもらえない親族等と関わる必要性がぐっと減るからです。

「付言事項」というものを書くのもおすすめです。遺言書には、相続人に対するメッセージとして法的拘束力を持たない「付言事項」を書き添えることができます。これを利用し、相続人にあなたの思いを伝えてみてはいかがでしょうか。残された人へのラブレターのようなものです。

また、遺言作成は元気なうちにお早めが鉄則です。高齢や病気になると意思表示が怪しくなったり、字が書けない、読めない、話せない、必要書類が揃えられないなど、いろいろな問題が起きてきます。遺言作成が難しくなったり、費用がかかったり、時には不可能になったりします。

遺言書は、15歳以上であればいつでも作成でき、古すぎるために遺言書が無効になることはありません。またいつでも内容を変えられます。遺言が無くて困ることは多いですが、作成が早すぎるということはないので、是非、お早めの作成をオススメします。

遺言書作成についてわからないことや、手伝って欲しいことがある場合、是非、われわれ弁護士にご相談ください。あなたの思いを教えてください。

投稿者 | 記事URL

最近のブログ記事

- いよいよ山場を迎える 台風19号多摩川水害訴訟 (弁護士 西村隆雄)

- 2/25(水)所内行事のため 16時30分に閉所します

- かわさき市民オンブズマンによる川崎市議会議員海外視察住民訴訟(弁護士 小林展大)

- 2026年劈頭にあたり 新年のご挨拶を申し上げます

- 相続あるある(弁護士 渡辺登代美)

- 酒酔い、赤信号無視… 起死回生の逆転劇(弁護士 西村隆雄)

- 離婚した後、旧姓に戻る? それとも夫の姓をそのまま使う?子どもが大きくなった後、旧姓には戻れるの?という疑問にお答えします(弁護士 川口彩子)

- 畑福生弁護士が小田原市立下曽我小学校ホームページに掲載されました

- 【10/31開催】79期司法修習予定者向け学習会・事務所説明会に参加しませんか

- 【9/12開催】79期司法修習予定者向け学習会・事務所説明会に参加しませんか

月別アーカイブ

- 2026年2月 (3)

- 2026年1月 (1)

- 2025年11月 (1)

- 2025年10月 (2)

- 2025年9月 (4)

- 2025年8月 (1)

- 2025年7月 (1)

- 2025年5月 (2)

- 2025年4月 (6)

- 2025年2月 (2)

- 2025年1月 (1)

- 2024年12月 (4)

- 2024年11月 (4)

- 2024年9月 (3)

- 2024年4月 (1)

- 2024年1月 (1)

- 2023年11月 (2)

- 2023年10月 (1)

- 2023年9月 (1)

- 2023年7月 (2)

- 2023年6月 (3)

- 2023年5月 (2)

- 2023年4月 (2)

- 2023年3月 (6)

- 2023年2月 (2)

- 2023年1月 (1)

- 2022年12月 (5)

- 2022年11月 (3)

- 2022年10月 (1)

- 2022年9月 (1)

- 2022年8月 (2)

- 2022年7月 (1)

- 2022年6月 (2)

- 2022年5月 (1)

- 2022年4月 (1)

- 2022年3月 (1)

- 2022年1月 (2)

- 2021年12月 (3)

- 2021年9月 (3)

- 2021年8月 (2)

- 2021年7月 (5)

- 2021年6月 (2)

- 2021年5月 (2)

- 2021年4月 (6)

- 2021年3月 (13)

- 2021年2月 (2)

- 2021年1月 (3)

- 2020年12月 (2)

- 2020年10月 (4)

- 2020年9月 (2)

- 2020年8月 (1)

- 2020年7月 (3)

- 2020年6月 (2)

- 2020年4月 (6)

- 2020年3月 (2)

- 2020年2月 (4)

- 2020年1月 (8)

- 2019年12月 (2)

- 2019年11月 (4)

- 2019年10月 (2)

- 2019年9月 (3)

- 2019年8月 (4)

- 2019年7月 (3)

- 2019年6月 (3)

- 2019年5月 (4)

- 2019年4月 (9)

- 2019年3月 (1)

- 2019年2月 (1)

- 2019年1月 (2)

- 2018年12月 (1)

- 2018年11月 (4)

- 2018年10月 (1)

- 2018年9月 (3)

- 2018年8月 (8)

- 2018年7月 (10)

- 2018年6月 (6)

- 2018年5月 (5)

- 2018年4月 (1)

- 2018年3月 (3)

- 2018年2月 (1)

- 2018年1月 (3)

- 2017年12月 (3)

- 2017年11月 (1)

- 2017年10月 (7)

- 2017年9月 (5)

- 2017年8月 (2)

- 2017年6月 (3)

- 2017年5月 (2)

- 2017年4月 (3)

- 2017年3月 (3)

- 2017年2月 (5)

- 2016年12月 (1)

- 2016年11月 (5)

- 2016年10月 (5)

- 2016年9月 (1)

- 2016年8月 (76)