トピックス

いよいよ山場を迎える 台風19号多摩川水害訴訟 (弁護士 西村隆雄)

2026年2月23日 月曜日

2019年10月12日、関東地方を直撃した台風19号によって各地で被害が発生しましたが、川崎では多摩川沿いの中原、高津、多摩区を中心に浸水被害が発生し、床上浸水だけでも2000戸を超える大変な被害に見舞われました。

最大の原因は、住民居住地の雨水、汚水を多摩川に流す排水管にゲートがついており、このゲートを川崎市が閉めなかったために、多摩川水位の上昇に伴って、河川水が逆流したことによるものです。

2021年3月、被災住民約100名が、川崎市に損害賠償を求めて、裁判に立ち上がりました。これまで市との間で準備書面のやりとりを重ね、専門家の小野有五北海道大学名誉教授、冨永晃宏名古屋工業大学名誉教授の意見書提出、さらに原告10名の本人尋問(被害立証)を重ね、昨秋にはゲート開閉の責任者であった川崎市の中部下水道事務所長の証人尋問が実施されました。

この中で原告側は、川崎市の、

① 多摩川水位が住民居住地の最低地盤高を超えた時点でゲート閉鎖すべきなのにこれを怠った責任 、

② さらに下がった時点で総合的判断でゲート閉鎖すべきなのにこれを怠った責任

を追及してきました。

このうちの②に関して、所長尋問で、市は住民居住地に「降雨または降雨の恐れがあれば」ゲート閉鎖を行わないのを方針としていたこと、原告側が主張する総合判断の材料(多摩川上流部の降水量、上流の小河内ダムの放流量、多摩川水位、住民居住地のマンホール等からの溢水状況)については、ゲート開閉の判断材料とはしていなかったことが明らかとなりました。そして市としては、これらの判断材料を認識し、もしくは認識できたことも認めるに至りました。一方、①の最低地盤高についても、市は認識していたことを認めました。

以上から川崎市の責任は明らかになっているということができます。

裁判はその後現地検証が行われ、2026年中には結審、判決を迎える見通しとなっています。原告団、多摩川水害を考える川崎の会を中心に運動も盛り上がっており、昨秋には「安心して暮らせる川崎へ―6周年フォーラム」も開催されました。結審、判決に向けては、公正判決を求める署名運動に取り組んでおり、ぜひ皆さまのご注目、ご協力をお願いするしだいです。

投稿者 | 記事URL

かわさき市民オンブズマンによる川崎市議会議員海外視察住民訴訟(弁護士 小林展大)

2026年2月13日 金曜日

小林展大弁護士については、下記をご覧下さい。

1 議員海外視察

地方議会においては、議員の海外視察が行われることがある。川崎市議会においても従来から議員海外視察が行われており、聞くところによれば1984年の北米視察が初回の海外視察とのことであり、その後、ほぼ4年に1回、海外視察が実施されてきたようである。

2020年については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、海外視察は実施されなかったものの、2024年には海外視察が行われることとなった。なお、川崎市議会議員海外視察実施要領(以下「要領」という。)によれば、視察は、議員が海外における行政事情その他市政に関する必要事項の視察調査を行うことにより、時代に即応した国際的な知識を涵養し、経験を蓄積することを通して、市政の課題の解決に資するとともに、市民生活及び市政の発展に寄与することを目的としている。

2 2024年度川崎市議会議員海外視察

2024年度川崎市議会議員海外視察については、川崎市議会議員31名は、アジア視察団(派遣議員10名)、オセアニア視察団(派遣議員11名)、ヨーロッパ視察団(派遣議員10名)に分かれて、アジア視察団は2024年10月20日(日)から同月28日(月)までシンガポール共和国、ベトナム社会主義共和国、中華人民共和国を訪問し、オセアニア視察団は同年11月2日(土)から同月9日(土)までオーストラリア連邦、ニュージーランドを訪問し、ヨーロッパ視察団は同年11月3日(日)から同月10日(日)までデンマーク王国、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国を訪問した。

具体的な行程、主要調査項目、各視察報告、視察に参加した議員名等については、川崎市のホームページに各視察団の報告書が掲載されており、その報告書の中に記載されている。

2024年度川崎市議会議員海外視察の費用については、要領における上限の議員一人あたり120万円とされ、アジア視察団は議員10名で構成されているため1200万円、オセアニア視察団は議員11名で構成され一部返納があったため1317万2317円、ヨーロッパ視察団は議員10名で構成されているため1200万円、合計3717万2317円の費用が支出されており、この費用の原資は税金である。

3 かわさき市民オンブズマンの問題意識

2024年9月12日に川崎市議会において議員海外視察実施の議決がなされたことが判明してから、2024年度川崎市議会議員海外視察に関する文書一切につき情報公開請求をして、開示資料を入手して検討した。

あわせて、同情報公開請求については審査請求を提起し、対象文書の追加特定及び不開示処分の取消しを求めており、本記事作成時点で審査請求手続が進行中である。なお、審査請求手続において、理由提示が不十分である点、実施機関において特定した文書の記載がない点を含めて、従来から繰り返し指摘されてきた情報公開の実務運用上の問題点についても争っており、かわさき市民オンブズマンとしては厳しい追及を続けていく。

また、2025年2月には上記の各視察団の報告書が川崎市のホームページに掲載されて公表されたので、各視察団の報告書も入手して検討した。

検討を進めていくと、本来であれば視察の目的があって、その目的との関係で視察内容、視察地域等を検討していくことになるはずであるが、2024年度川崎市議会議員海外視察はまるで順序が逆ではないかとの問題意識を持った。まず2024年度に海外視察を実施することを決定し、検討プロジェクトを設置して具体的な時期や視察地域、視察内容・テーマ等を検討していくという順序になっているのである。

また、海外視察の必要性、視察目的の合理性、視察先選定の適切性、視察内容と視察目的の合理的関連性等が議案や議会で説明、審議された形跡は見当たらない上、各視察団の報告書を見ても、日本の組織の在外機関であり現地に行く必要性がない視察先が含まれている、川崎市内に空港は存在しないにもかかわらず空港の視察が行われている等、海外視察の必要性、視察目的の合理性、視察先選定の適切性、視察内容と視察目的の合理的関連性等がないのではないかとの問題意識も持った。

4 住民監査請求、住民訴訟提起

そこで、かわさき市民オンブズマンは、2024年度に川崎市議会議員が行った海外視察の費用は不要で違法な支出であったとして、2025年8月19日、旅費合計3717万2317円を海外視察に参加した各議員に返還請求するよう川崎市長に求める住民監査請求を提起した。

同住民監査請求は意見陳述も行われたが(かわさき市民オンブズマンから5名出席して意見陳述を行った。)、同年10月15日付で川崎市監査委員会は、かわさき市民オンブズマンの住民監査請求を棄却した。

その後、かわさき市民オンブズマンは、同様に2024年度に川崎市議会議員が行った海外視察の費用は不要で違法な支出であったとして、2025年8月19日、旅費合計3717万2317円を海外視察に参加した各議員に返還請求するよう、川崎市長に求める住民訴訟を横浜地方裁判所に提起することとし、提訴にあたって記者会見を行った。

今後、同住民訴訟については、主に上記「3」の問題意識に基づいて2024年度に川崎市議会議員が行った海外視察の費用は不要で違法な支出であったことを主張していく予定である。

現状、世の人民、民衆は物価高騰等の影響を受け、苦しい生活を強いられている状態にある。そのような中で、合計31名もの議員で、約3717万円もの税金で海外視察を行うというのは、市民感覚からはかけ離れたものと言わざるを得ないであろう。記者会見でも述べたことであるが、市民の税金で漫然と視察に行くことをやめてもらい、市民とともに議員海外視察について考える契機となることもあわせて期待したい。

以上

投稿者 | 記事URL

2026年劈頭にあたり 新年のご挨拶を申し上げます

2026年1月7日 水曜日

新年あけましておめでとうございます。新しい年を迎え、皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

昨年は、ガザの問題をはじめとして、世界平和に対する逆流がさらに深刻化した一年でした。ガザでの死者数は、6万人を超えました住民の食糧危機も深刻で、国連はガザの飢餓は最も深刻なレベルの「滅的飢餓(フェーズ5)」に至ったと発表しました。一日でも早く平和が訪れることを心から願うとともに、決して傍観することなく、このような危機的な時代だからこそ、我々は平和を実現・維持するために、声を上げ続けていきたいと思います。

気候変動の問題も深刻です。昨年も、猛暑や豪雨など、異常気象が私達の暮らしに大きな影響を及ぼしました。気候変動の問題はもはや決して放置できない程に悪化しています。気候変動の問題に対処するために、利便性だけを追求してはいけないと思うのですが、言うは易く行うは難し、日々悩み、葛藤しながら生活しております。

本事務所は、今年で58年目を迎えます。世界の様相も、地球の様相も、急激に変化していく昨今ですが、今後とも、頼れる存在であり続けられるよう、日々精進してまいります。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

川崎合同法律事務所

日田彦山線 採銅所-呼野

春の香りに誘われて

Photo/西村 隆雄

投稿者 | 記事URL

畑福生弁護士が小田原市立下曽我小学校ホームページに掲載されました

2025年9月11日 木曜日

2025年9月8日に畑福生弁護士が講師をした、小田原市立下曽我小学校の「いじめ予防教室」について、小学校ホームページの学校日記に掲載されました。

https://www.ed.city.odawara.kanagawa.jp/shimosoga_s/weblog/130203923?tm=20250909110345

投稿者 | 記事URL

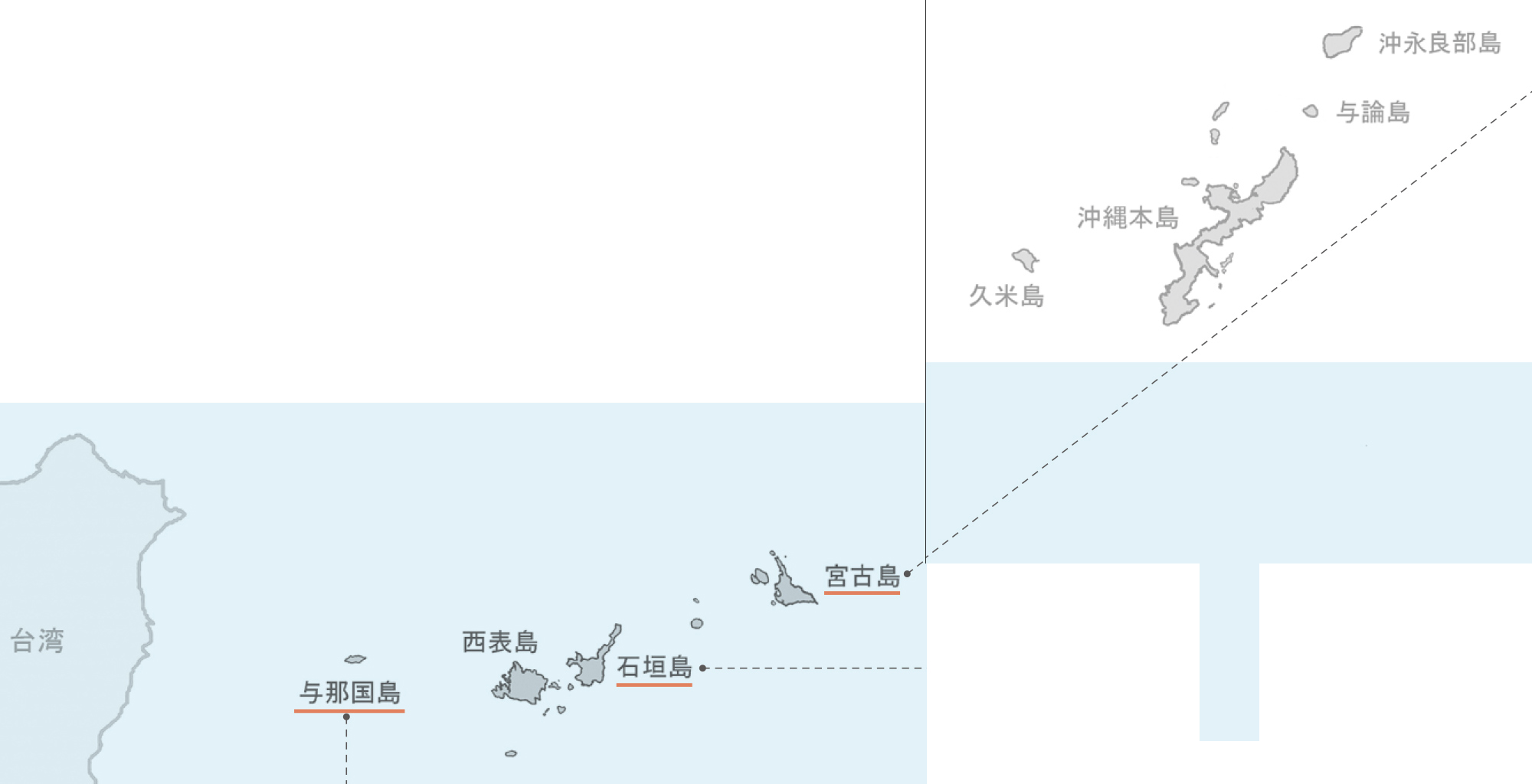

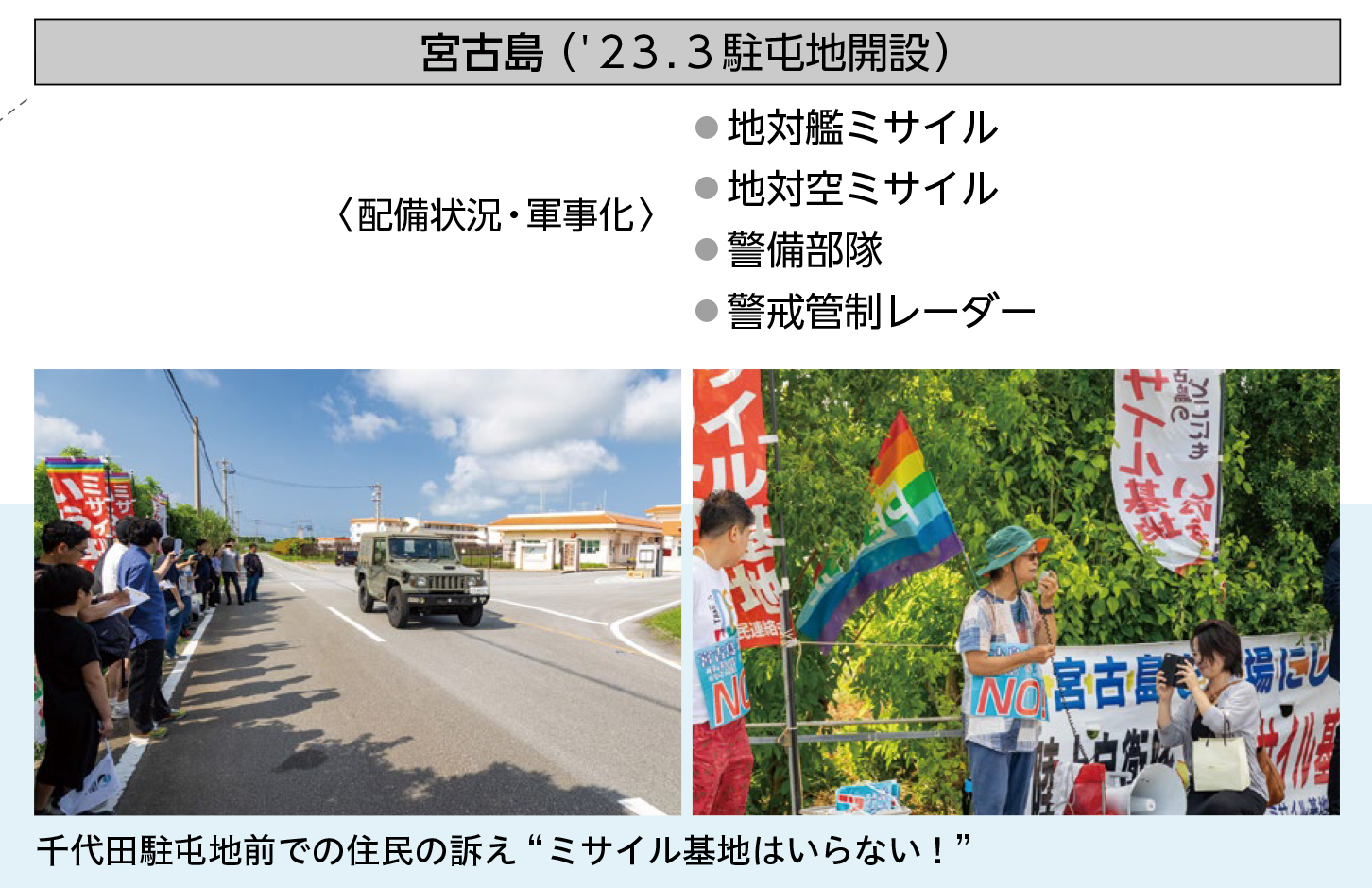

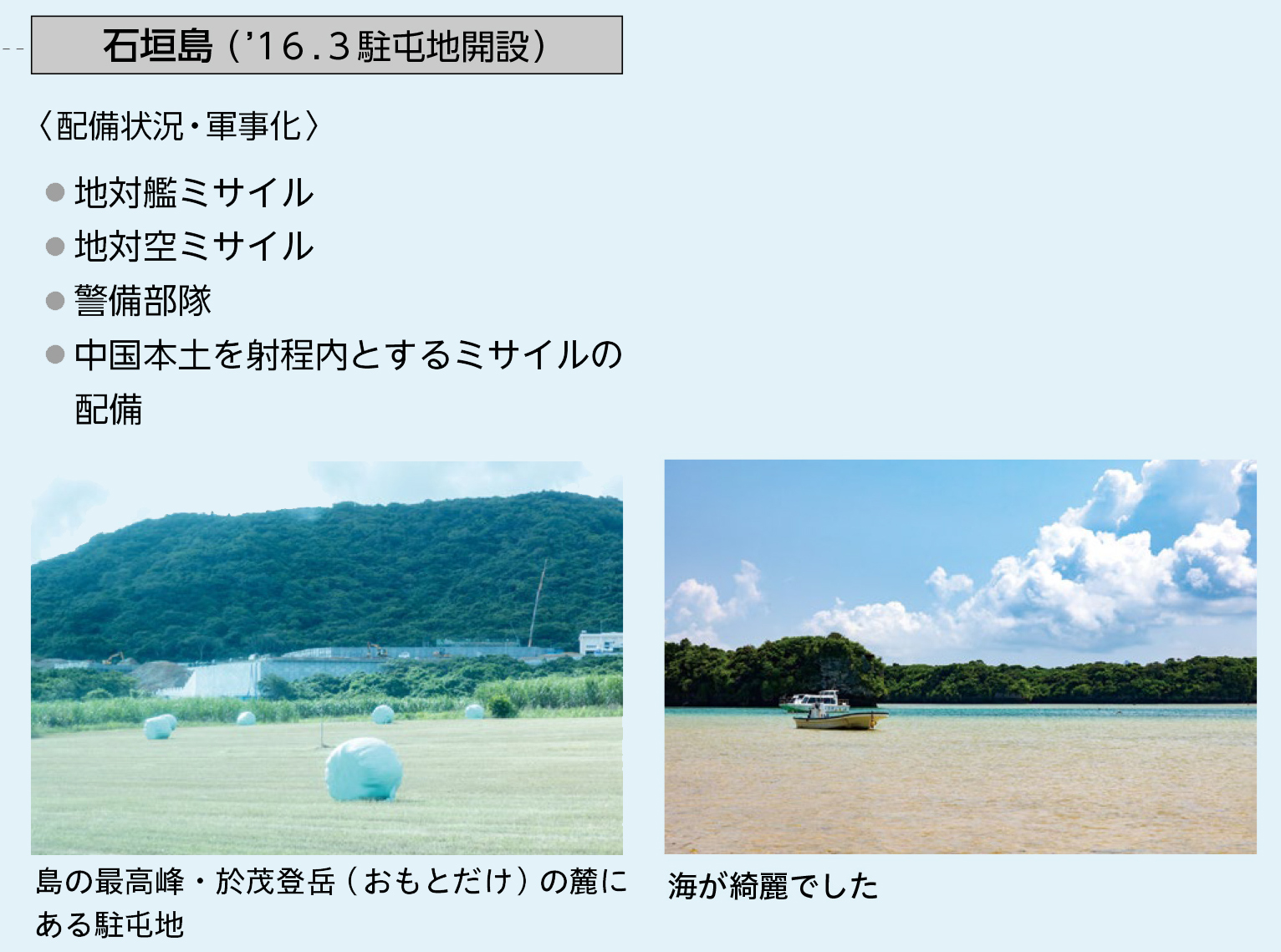

自衛隊配備が進む先島諸島─様々な不安と隣り合わせの住民生活を現地レポート(弁護士 前田ちひろ)

2025年4月28日 月曜日

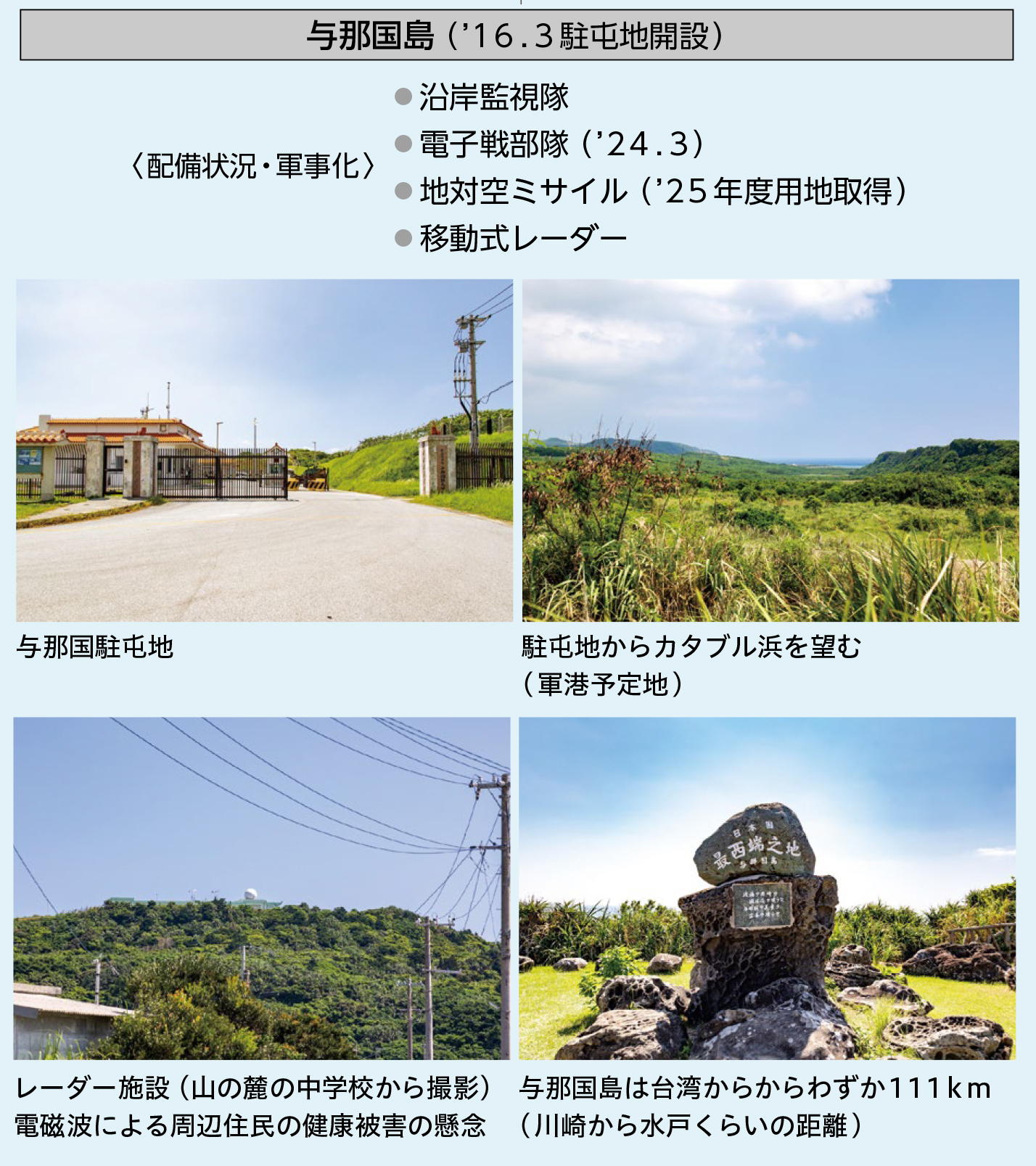

2024年8月26日から29日にかけて、先島諸島での自衛隊基地配備状況について学ぶため、沖縄県先島諸島に行ってきました。

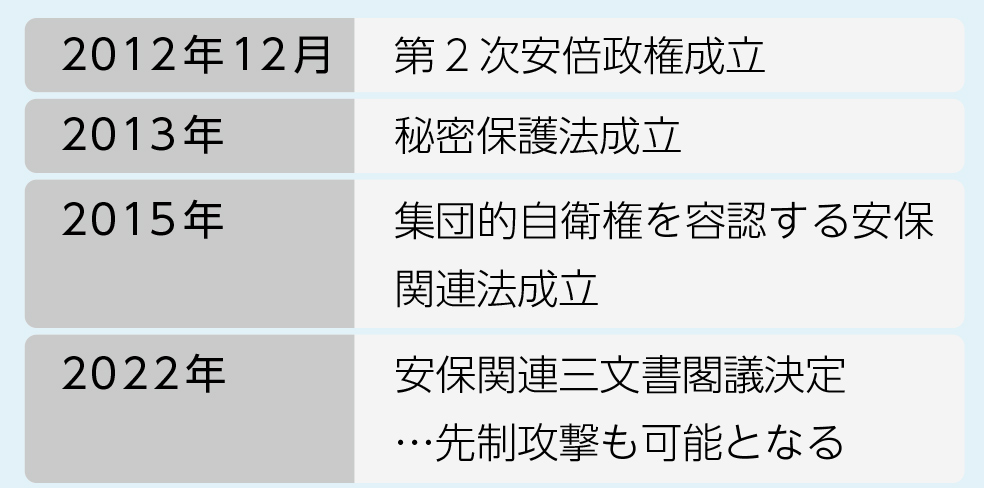

■「戦争のできる国つくり」を進める日本の状況

■台湾有事と参戦準備、先島諸島の軍事基地化

沖縄県には、もともと米軍基地がたくさんあり、米中戦争が勃発すれば立地的にも沖縄県内の米軍基地は戦争の最前線になります。日本が先島諸島での自衛隊新規配備を進めているのは、米中戦争の最前線となることを意識してのことです。

■先島諸島の住民をとりまく状況

先島諸島にある自衛隊基地から中国本土への攻撃が行われると、中国からみて先島諸島は当然反撃の対象となります。先島諸島の住民にとって自分の生活領域が戦場になるわけですが、国は、住民の訴えへの傾聴はおろか、基地内の設備の危険性などについて十分な説明をすることもせず、一方的に避難計画を押しつけるなどしており、その住民を軽視する姿勢は許されるべきではありません。

自衛隊員と家族の流入増加(島人口の3割)、彼らは島に住民票を移し投票を行うため、従来からの住民の声は以前に増して政治に反映されにくくなっています。

千代田駐屯地の地盤は非常に軟弱にもかかわらず、80tの燃料タンク7基が施設されています。地下水に頼っているので、一部でも汚染されると島全体で水が使えなくなります。当然のように地下水への影響の調査は一切なされていません。

保良訓練場には、2基の弾薬庫の外、有事の際シェルターとして利用できる射撃訓練場が建設され愛知枡。シェルターは、自衛隊員とその家族のためのもので、住民は基地から見えるほど近い位置の集落の公民館に避難するしかありません。住民のいのちがいかに軽く扱われているかがよく分かります。

■私たちに必要なこと

自分の生活空間のすぐ隣に弾薬庫が置かれ、集落の避難所となっている公民館からは基地での射撃訓練の音が聞こえる、それが先島諸島の住民の生活です。先島諸島の人々は、自らの生活拠点が中国への攻撃・中国からの反撃に備えて作り変えられていることを肌で感じています。

今、島外に住む私たちに求められることは、その現状を学び、気持ちをリアルに想像し、戦争で捨て石とされる怒り・理不尽さを共有することです。

投稿者 | 記事URL

過労事故死事件解決の先の約束の書「睡眠科学・医学・労働法学から考え直す日本の労働時間規制」(日本評論社)を出版しました(弁護士 川岸卓哉)

2025年4月28日 月曜日

■2018年 グリーンディスプレイ青年過労事故死事件和解解決

2014年4月24日、株式会社グリーンディスプレイで就労していた渡辺航太さん(死亡当時24歳)が、長時間不規則労働の末、徹夜での勤務後の帰宅途中に単独バイク事故を起こし死亡した事件がありました。2018年2月8日、横浜地方裁判所川崎支部は、企業の通勤途上の過労運転事故を防ぐ安全配慮義務を認定したうえで、賠償、謝罪及び再発防止を約束させる和解決定をし、解決に至りました。

■和解解決の先の約束

裁判を闘った原告、弁護団、支援の会は、和解解決にあたり「本件が勝利和解によって終結しても、航太さんが母淳子さんと共に暮らした家に帰ってくることは二度とありません。航太さんの短い生涯と引き替えに残されたこの和解が、地球よりも重い一人ひとりの命を大事にする社会を創る希望となることを願うものです」と声明を発表しました。この声明文を執筆した私としては、裁判の終結で終わりにすることはできませんでした。それは、私にとって、原告である母淳子さん、そして航太さんとの約束でした。

そこで、航太さんの生きた証、裁判に立ち上がった母淳子さんの歩みや、支援してもらった多くの仲間たちとの出会い、画期的な和解を示した裁判所の矜持を、記録として残すことにしました。それが、2020年に私と原告の渡辺淳子さんの共著で出版した「過労事故死~隠された労災~」(旬報社)でした。

■もう一つの約束過労死撲滅の政策提言の書

もう一つ、私にはやり残したことがありました。それは、二度と航太さんのような過労死が起きないよう、労働時間規制を社会に求める政策提言の書を世に出すことでした。そこで、私は、この事件の意見書を書いて頂いた睡眠科学者の佐々木司先生(大原記念労働科学研究所)と、ちょうど当時日本通運無期転換逃れ事件で意見書を書いて頂いた労働法研究者の高橋賢司先生(立正大学)にお声がけし、日本評論社の編集者柴田英輔さんの協力を得て、あらたに出版を企画することになりました。幾度も編集会議を重ねる中で、過労死問題の解決には医学の観点も不可欠と考え、さらに広瀬俊雄医師(産業医学センター所長)と、笽島茂三教授(三重大学)にも著者に加わって頂きました。こうして、労働法学、睡眠科学と医学の知見を結集し、あるべき労働時間規制を示す「睡眠科学・医学・労働法学から考え直す日本の労働時間規制」(日本評論社)を出版することができました。事件から10年、ようやく約束を果たすことができて、ほっとしています。

この本の内容が社会に広まり、労働時間規制が実現すれば、日本社会において過労死は撲滅できると考えています。ぜひ一人でも多くの方にお手に取って頂きますようお願いします。

投稿者 | 記事URL

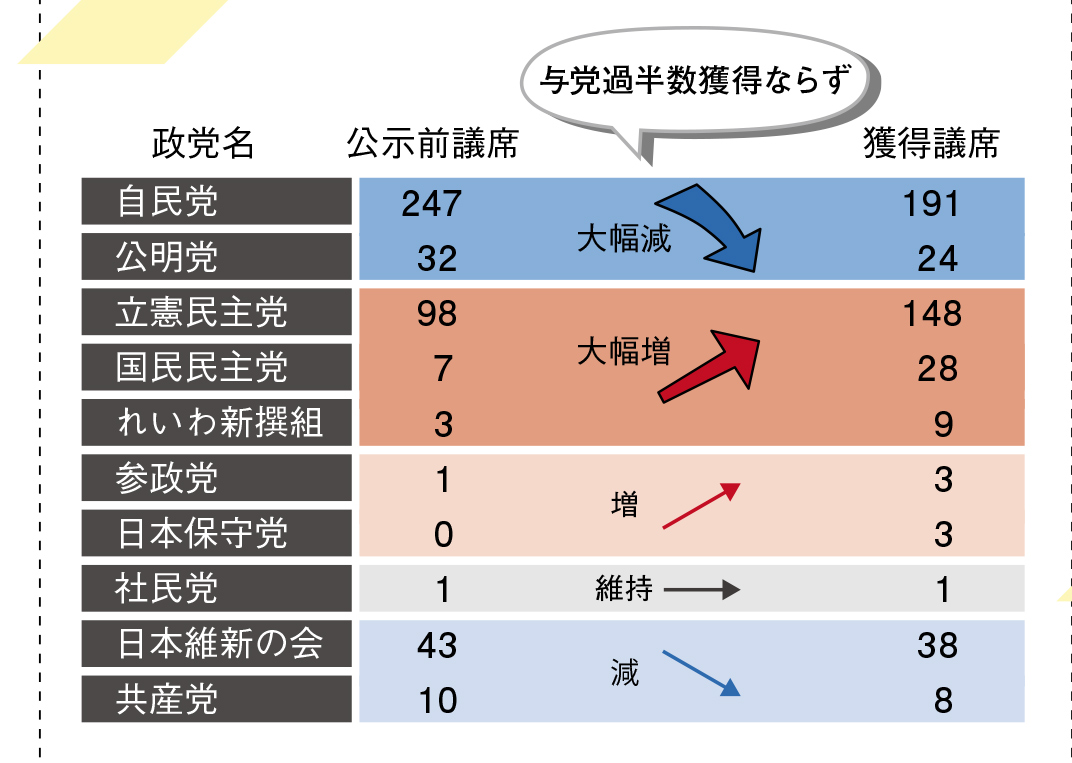

2024年総選挙の結果生まれた国政革新のチャンスを大きく広げよう(弁護士 藤田温久)

2025年4月28日 月曜日

■総選挙による議席の増減

■「激変」をもたらした「 赤 旗 」の「 裏 金 」追 求

岸田内閣を追い詰め、石破内閣を解散総選挙に追い込み、自公の敗北、立民などの前進をもたらしたのは、共産党・赤旗新聞が政治資金パーテイー券の収入不記載の暴露に始まり、裏金問題を暴露追及し続け、総選挙最終盤に自民党が非公認とした候補に公認候補と同額の2000万円を振り込んでいたことを再び赤旗新聞が暴露した結果であることは明らかです。

しかし、共産党が後退しました。①共産党が裏金問題を暴露追及できたのは偶然ではなく、企業団体献金と無縁であり、政党助成金も違憲だとして受け取っていない唯一の党だからです。つまり、②共産党が前進しなければ金権腐敗政治を糾すことはできません。①②の事実を国民に浸透させられなかったことが第一の敗因と思います。共産党には、それをするだけの組織力、発信力が足りませんでした。他方、「国民」や「れいわ」の躍進は、大衆の肌感覚に合致した分かり易いスローガン(政策的裏付の有無は関係ない)をくり返しSNSなど多数の国民が受け取りやすい媒体で届けることが現在の選挙制度の下では決定的であることを改めてはっきりと示しました。

■自・公「専政」に風穴!自民補完勢力を乗り越え「金権腐敗政治」一掃へ!

最も大きいのは、第2次安倍政権以降、小選挙区制・政党助成金体制下でマスコミと一体化して形作られてきた「自民党一強体制」「まともな議論を避け数を頼んだ強行一辺倒で悪政をごり押しする路線」に風穴が空いたことです。企業団体献金の禁止による金権腐敗政治からの脱却、アベノミクスの転換、格差社会の是正による国民生活、日本経済の再建への議論・運動を強化するチャンスが生まれました。また、選挙後「国民」「維新」は首相指名選挙で立憲・野田氏に投票せず石破政権の延命に手を貸し「国民」は企業団体献金禁止に反対し、自民補完勢力の本質を露わにしています。今後、「金権腐敗政治一掃」のためには補完勢力にも断を下さなければなりません。

「地球温暖化阻止」「ウクライナ戦争」「ガザへのジェノサイド」を止めさせる運動、非正規労働者の権利の確立と正規化を求める運動、マイナ保険証の押しつけを阻止し、国民皆保険を護る運動等多様な運動と結びつけられれば、総選挙で生まれた国政革新のチャンスを大きく広げられると思います。

投稿者 | 記事URL

篠原義仁弁護士を偲ぶ会 ~「挑戦と闘い」の軌跡 そして絆~ のご報告(弁護士 川口彩子)

2025年4月28日 月曜日

2024年2月7日、川崎日航ホテルにて、篠原義仁弁護士を偲ぶ会が開催されました。篠原弁護士が急逝したのは2021年8月26日のことで、コロナ禍を経て、2年半越しの開催となりました。また、偲ぶ会の開催に合わせ、追悼文集「篠原義仁弁護士 『挑戦と闘い』の軌跡 そして絆」を刊行いたしました。

追悼文集は前年秋から準備を始め、篠原弁護士が活躍した各分野(安中公害、川崎公害裁判、全国大気連、多摩川水害訴訟、労働裁判、米軍犯罪責任追及、川崎の市民活動、市民オンブズマン、9条かながわの会、自由法曹団)における闘いの軌跡をそれぞれ紹介していただくとともに、事務所における篠原弁護士、ご家族から見た篠原弁護士の姿が語られています。また、篠原弁護士と親交のあった多くの方が、篠原弁護士との思い出を原稿として寄せてくださいました。どの原稿を拝見しても、在りし日の篠原弁護士の姿が生き生きとよみがえり、心温まる素敵な文集ができました。

偲ぶ会当日は、平日であったにもかかわらず250名もの方にご参加いただき、篠原弁護士と共に闘ってきた方々から心のこもったご挨拶をいただきました。バイオリンあり、フラメンコあり、腹話術あり、篠原弁護士の演説動画ありのにぎやかな温かい雰囲気の会となりました。篠原弁護士の急逝から心に穴が空いた感覚をずっと抱えてきましたが、偲ぶ会の開催と追悼文集により、皆様のお気持ちで心の穴を埋めていただいたような気がしています。ご参加いただいた皆様、当日の参加は難しいけれどもとメッセージを寄せてくださった皆様、篠原弁護士のことを思い出し、偲んでくださった皆様、生前ご親交のあった皆様にあらためてお礼申し上げます。

投稿者 | 記事URL

最近のブログ記事

- いよいよ山場を迎える 台風19号多摩川水害訴訟 (弁護士 西村隆雄)

- 2/25(水)所内行事のため 16時30分に閉所します

- かわさき市民オンブズマンによる川崎市議会議員海外視察住民訴訟(弁護士 小林展大)

- 2026年劈頭にあたり 新年のご挨拶を申し上げます

- 畑福生弁護士が小田原市立下曽我小学校ホームページに掲載されました

- 不動産問題専門サイトを開設しました!

- 自衛隊配備が進む先島諸島─様々な不安と隣り合わせの住民生活を現地レポート(弁護士 前田ちひろ)

- 過労事故死事件解決の先の約束の書「睡眠科学・医学・労働法学から考え直す日本の労働時間規制」(日本評論社)を出版しました(弁護士 川岸卓哉)

- 2024年総選挙の結果生まれた国政革新のチャンスを大きく広げよう(弁護士 藤田温久)

- 篠原義仁弁護士を偲ぶ会 ~「挑戦と闘い」の軌跡 そして絆~ のご報告(弁護士 川口彩子)

月別アーカイブ

- 2026年2月 (3)

- 2026年1月 (1)

- 2025年9月 (1)

- 2025年5月 (1)

- 2025年4月 (6)

- 2025年2月 (1)

- 2025年1月 (1)

- 2024年12月 (3)

- 2024年11月 (1)

- 2024年9月 (1)

- 2024年4月 (1)

- 2023年11月 (1)

- 2023年7月 (1)

- 2023年6月 (2)

- 2023年5月 (2)

- 2023年4月 (2)

- 2023年3月 (3)

- 2023年2月 (1)

- 2023年1月 (1)

- 2022年12月 (4)

- 2022年11月 (3)

- 2022年10月 (1)

- 2022年8月 (1)

- 2022年7月 (1)

- 2022年3月 (1)

- 2022年1月 (2)

- 2021年12月 (2)

- 2021年9月 (2)

- 2021年8月 (1)

- 2021年7月 (2)

- 2021年6月 (1)

- 2021年5月 (1)

- 2021年4月 (2)

- 2021年1月 (2)

- 2020年12月 (1)

- 2020年10月 (4)

- 2020年9月 (2)

- 2020年8月 (1)

- 2020年7月 (3)

- 2020年6月 (2)

- 2020年4月 (6)

- 2020年3月 (1)

- 2020年2月 (3)

- 2020年1月 (5)

- 2019年12月 (2)

- 2019年11月 (4)

- 2019年10月 (2)

- 2019年8月 (1)

- 2019年7月 (3)

- 2019年6月 (1)

- 2019年5月 (1)

- 2019年2月 (1)

- 2019年1月 (2)

- 2018年11月 (2)

- 2018年9月 (2)

- 2018年8月 (4)

- 2018年7月 (3)

- 2018年6月 (1)

- 2018年5月 (3)

- 2018年4月 (1)

- 2018年3月 (2)

- 2018年2月 (1)

- 2018年1月 (3)

- 2017年10月 (4)

- 2017年9月 (4)

- 2017年6月 (1)

- 2017年5月 (1)

- 2017年3月 (1)

- 2017年2月 (2)

- 2016年12月 (1)

- 2016年10月 (2)

- 2016年8月 (76)