ブログ

川崎合同法律事務所50周年レセプションを開催します

2018年4月1日 日曜日

2018年4月13日(金)開場 午後6時、開会 午後6時30分

川崎日航ホテル「鳳凰の間」

JR川崎駅東口から徒歩3分

当事務所は来年4月に開設50周年を迎えます。これもひとえに当事務所をこれまで育み支持して下さった皆様のお陰です。当事務所は「地域に根ざした法律事務所」を合い言葉に、市民の皆様の法律的需要に応え様々な事件を全力で解決すると共に「憲法と人権」「平和と民主主義」の理念を実践的に追及することを共通の目標に歩んできました。

ところで、「祝う会」呼びかけ人の皆様の呼びかけにより、レセプション「川崎合同法律事務所創立50周年を祝う会」を開催していただけることになりました。同「祝う会」は、50周年実行委員会の皆様に御準備いただいております。当日は、当事務所の50年の歩みをご紹介する映像や、皆様にお楽しみいただける演奏やダンス等の企画も予定されております。お食事とお酒を楽しみながら(もちろんノンアルコール飲料もあります)ご一緒に語らえれば望外の幸せです。

投稿者 | 記事URL

ある派遣労働者の労災事件(弁護士 三嶋 健)

2018年3月25日 日曜日

1 事件の概要

この事件は、派遣労働者の被災事件でした。

事故があったのは、2001(平成22)年12月16日の午前です。依頼者は、山中で急な斜面を、重量物を天秤棒にぶら下げて二人で運んでいたときに、足を滑らせて被災しました。足を滑らせたのは、依頼者は上背があるにもかかわらず、会社が背の低い人と組ませた結果、天秤棒が傾き、吊った重量物が安定しなかったためです。

2 派遣労働者の置かれた立場

会社は、依頼者を派遣労働者として見下したのか、作業服も靴も支給せず、被災後も、苦しむ依頼者を医師に診せませんでした。労災なので、十分に補償すべきなのですが、対応は冷淡でした。依頼者の正当な補償請求に、言いがかりをつけられたかのような対応をしました。

依頼者は、そのような会社の対応に非常に傷ついていました。

3 必勝の体制で法廷に臨む

依頼者の相談を受けたのは、当時新人だった川岸卓哉弁護士でした。同弁護士は、これはぜひ救済しなければばらないと決意し、必勝を期すために、私を誘い、複数体制で裁判に臨みました。

4 裁判所の対応と逆転

私達は、裁判官が、「不当請求だ」と自信満々の会社の態度に幻惑されたのか、原告に対する対応が冷たいように思いました。

私達は、当事者の生の声を直接裁判官に届けて、事件の本質を理解してもらおうと考え、尋問に勝負をかけました。私達は、依頼者と用意周到に打ち合わせをして、詳細に事実を聞き取り、会社側の主張の矛盾点を探りました。依頼者にとっては、事実に迫るためとはいえ、私達から厳しく質問されるので、過酷な打ち合わせだったと思います。しかし不平もいわず協力してくれました。

尋問当日、依頼者は、主尋問に対し事実を生々しく語り、詳細に事件を再現してみせました。他方で、私たちは、落ち度はないと開き直る会社側の証人を厳しく問い質して真実に迫りました。依頼者は悔しい思いをしていたためが、私たちの尋問に満足し、尋問終了後握手を求めてきました。

裁判所も、尋問をきっかけとして、理解を示して下さり、最終的に依頼者勝訴の判決を下しました。

5 私たちの決意

ただ、意外だったのは、判決は、依頼者にも落ち度があったとして、賠償額を減らしたことです。天秤棒を担いで、危ないと思った時点で、その作業を止めなかった点に過失があるとしました。

派遣労働者は、会社から睨まれれば、いつもで排除されます。「危ない」と思っても、会社の指示に逆らえる訳がありません。

裁判所は、起きた事態は理解をしましたが、派遣労働者の弱い立場への理解は不十分でした。

私たちは、裁判終了後、今後も、裁判と社会運動を通じて、派遣労働者の実態を訴えその権利を守りたいと、新たに決意を固めなおした次第です。

以上

投稿者 | 記事URL

労働問題専門ページを開設しました!

2018年3月15日 木曜日

川崎合同法律事務所では、労働事件専門ページを開設しました。

不当解雇、退職強要、残業代未払、セクハラ・マタハラ・パワハラ、過労死・過労自死(自殺)・過労性メンタル不調、労災など、労働に関して「何かがおかしい、理不尽だ」と感じたら、労働問題専門ページをご覧の上、まずはご相談下さい。

投稿者 | 記事URL

派遣先の日産自動車の不当労働行為を認める、画期的な救済命令を勝ち取りました!

2018年3月1日 木曜日

2018年2月27日,神奈川県労働委員会で,労働組合JMITU神奈川地方本部が申し立てた,日産自動車株式会社,日産車体株式会社を相手とする不当労働行為救済命令申立事件で,派遣先である日産自動車株式会社を労働組合法上の「使用者」と認め,日産自動車株式会社に不当労働行為があったとして,日産自動車株式会社が労働組合と誠実に団体交渉をしなければならない内容の画期的な救済命令を勝ち取りました。

派遣切り事案において,派遣労働者でも派遣先と団体交渉を通じて,雇用の存続,労働条件について話し合うことが認められる途を作る画期的な救済命令です。

NHK,毎日新聞,朝日新聞,読売新聞,日本経済新聞,神奈川新聞,東京新聞,しんぶん赤旗等で報道されました。

この日産派遣・期間工切り裁判弁護団に,当事務所から,藤田温久弁護士,山口毅大弁護士が参加しています。

投稿者 | 記事URL

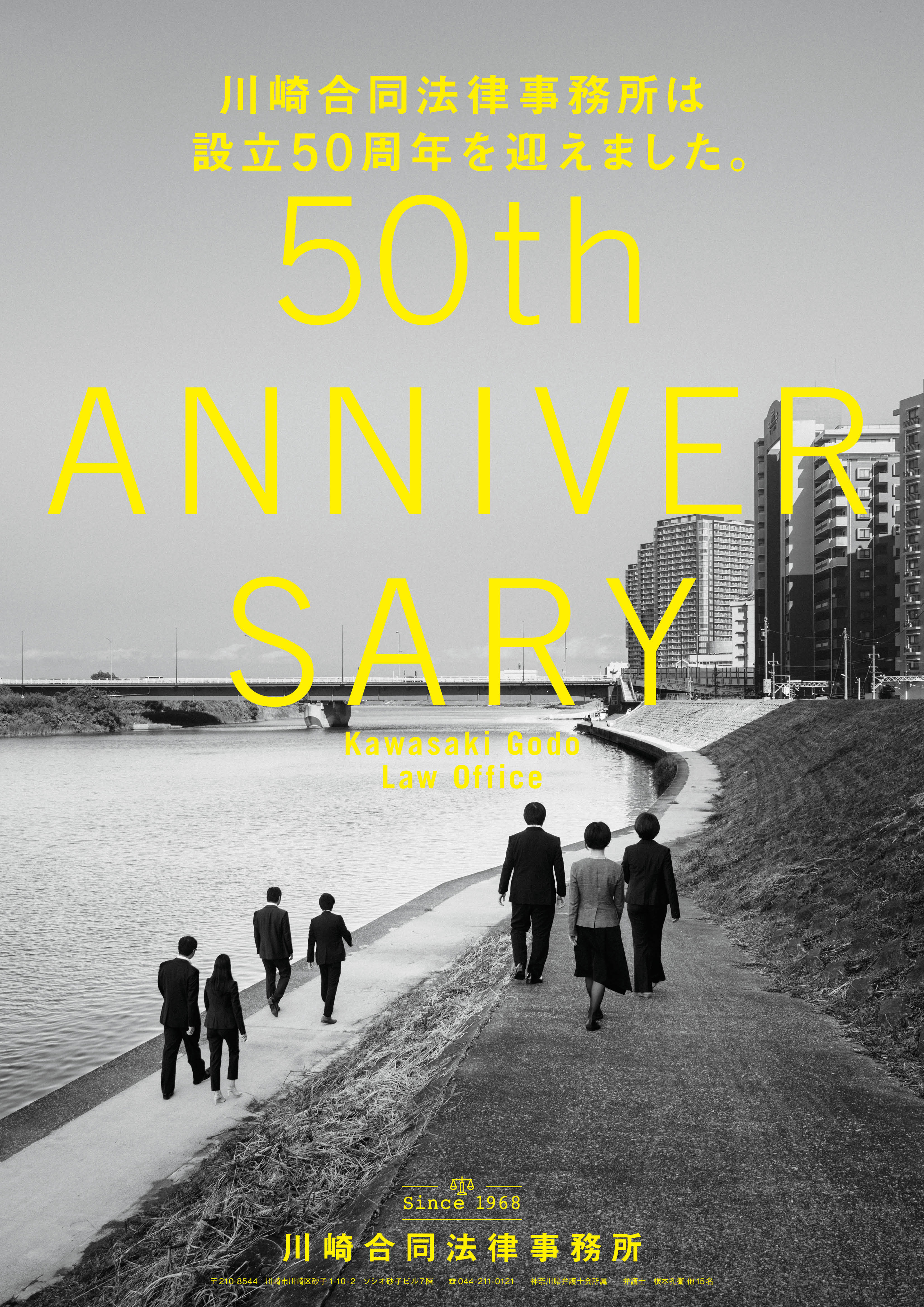

50周年記念ポスターを作成しました!

2018年2月20日 火曜日

川崎合同法律事務所が2018年4月に設立50周年を迎えるにあたり、記念ポスターを作成しました。

関係各位、当事務所のポスターの掲示が可能でしたら、是非、よろしくお願いします。事務所宛、ご一報下さい。

投稿者 | 記事URL

「根本パンフ」を発刊しました

2018年1月31日 水曜日

1 川崎合同法律事務所は、「地域に根ざした活動」を合言葉にして、1968年4月に事務所を開設し、以来、「自由・人権・統一」の理念の実現をめざして奮闘し、2018年4月に開設50周年を迎えることになりました。

事務所開設50周年の記念レセプションは、

とき 2018年4月13日(金) 午後6時半

ところ JR川崎駅前 日航ホテル

を予定しています。

2 この50周年の時機に事務所開設50周年記念誌とは別に、事務所の創設者である根本孔衛さんの弁護士生活60周年を間近に控えるにあたっての、その「一代記」をコンパクトな冊子にまとめることとしました。

根本さんにこの企画を持ちかけ、将来の川崎合同法律事務所や民主的法律家諸団体、そして、今まで根本さんが関わってきた主要事件の関係者に向けて何か発信することがありますかと問いかけたところ、「一代記」は大袈裟だと言いつつも、若手弁護士やその他の関係者に継承したいことがある、と回答してきました。

そこで、川崎合同法律事務所として事務所開設50周年に合わせて、根本さんからの聞き取りを実施し、小冊子を編むこととしました。

3 聞きとりの内容は、多岐にわたるのですが、その取組みそのものは、現代に脈々とつながっています。川崎民商弾圧事件は、今の倉敷民商弾圧事件や重税反対運動に、東芝臨時工解雇事件は、今の非正規のたたかい、その立法闘争に、新島ミサイル射爆場事件は、全国各地の基地反対運動に、そして、沖縄違憲訴訟は、辺野古、高江の反基地運動や「沖縄差別」撤廃闘争に、それぞれ連なり、今もって色あせずに今日的課題となっています。

だからこそ、根本さんは、たたかいの継承を願って皆さんに伝えたい、と発したのでしょう。

4 この小冊子は、事務所開設10周年記念誌に根本さん自身が冠した、「自由・人権・統一」というタイトルをメインにして、「弁護士生活60周年に向って」「君たちに伝えたい 根本孔衛一代記」とサブタイトルを付して発刊することとし、本年1月に入り完成しました。

発行部数は限定されていますが、2018年4月13日の50周年レセプションの参加者に配布する予定にしています。この外、根本さんの関係者、事務所関係者にも無償で、但し、送料は自己負担で若干配布することも予定しています。従って、4月13日のレセプションに是非お越し下さい。しかし、根本さんに近い人で、4月13日には支障があって参加できない方は「パンフ必要」ということで、お申し越し下さい。若干部、配布は可能となっています。

投稿者 | 記事URL

一条工務店の事業場外労働のみなし制度について労働基準監督署に申し入れをしました(弁護士 川岸卓哉)

2018年1月15日 月曜日

1 申し入れの概要

申入人は、株式会社一条工務店において営業職として就労をしていた方です。

武蔵小杉展示場の営業職には、事事業場外労働のみなし制度(労働基準法38条の2第1項本文)が適用され、定額の営業手当が残業代として扱われるのみで、残業代が支給されていませんでした。

申入人は、会社に対して残業代を請求したが応じず、川崎北労働基準監督署に指導を求めたが事業場外みなし制度の適用について判断をできず指導されませんでした。そこで、横浜地方裁判所に労働審判を申し立てをし、裁判所は、事業場外労働のみなし制の適用及び営業手当が残業代として支給されることを否定する判断を示し、これを前提に、一条工務店が申入人に対して残業代を支払う内容の和解に至りました。

横浜地方裁判所の判断を踏まえ、川崎北労働基準監督署に対し、あらためて、違法な事業場外労働のみなし制度を適用している一条工務店へ是正指導を求めるとともに、労働基準監督署として、事業場外労働のみなし制度の違法な適用がされないよう、各企業に対して周知を求めました。

2 申し入れ事項

① 株式会社一条工務店武蔵小杉展示場で就労する営業職に適用されている事業場外労働のみなし制度(労働基準法38条の2第1項本文)は違法であるため、是正指導されたい。

② 株式会社一条工務店の営業職において支給されている営業手当は、残業代として扱うことは違法であるため、是正指導されたい。

③ 事業場外労働みなし制度の適用は限定的であることを、労働基準監督署として各企業に対してあらためて周知されたい。

3 事業場外労働のみなし制度の制度趣旨

事業場外労働のみなし制度は、労働者が労働時間の全部または一部について事業場施設の外で業務に従事した場合において、「労働時間を算定し難いとき」には、所定時間を超えて労働したものとみなすものです。この制度趣旨は、本来使用者は労働時間を把握しこれを算定する義務があるところ、事業外で労働する場合にはその労働の特殊性からこのような義務を認めることは困難を強いることから、例外的にその算定の便宜を図ったもので、適用は限定的に解釈されます。

最高裁判所平成26年1月24日第2小法廷判決は、募集型の企画旅行における添乗員の業務につき、労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たらないと判断したもので、事業場外労働のみなし制度について判例にあたる。最高裁判例は、労働者の業務の性質、内容やその遂行方法、態様等、使用者と労働者との間の業務に関する指示及び報告の方法、内容やその実施の態様、状況等を踏まえて、業務に従事する労働者の勤務の状況を具体的に把握することが困難であったといえるかどうかを判断の基準としています。

4 光和商事事件の判決

営業職の事業場外労働のみなし制度の適用を否定した先例となる裁判例として、光和商事事件判決(大阪地裁平成14年7月19日)があります。判決のポイントとして以下の2点が挙げられます。

① 会社事業所における出勤時間・退勤時間の把握

外勤先に直行直帰は原則としておらず基本的に事業所において出勤時間及び退勤時間を把握できる。

② 外勤中の業務についての報告・管理と携帯電話による把握の可能性

外勤中の業務についても、簡単なメモ書き程度の内容とはいえその日の行動内容が報告・管理されており、携帯電話等で所在把握が可能である。

以上の光和商事事件判決を踏まえると、外勤勤務の営業職であっても、事業所において出退勤時間把握でき、外勤中の勤務内容についても会社に報告・管理されている場合には、出勤時間から退勤時間までの労働している状況を把握することはできることから、少なくとも出勤時間及び退勤時間の間は労働時間として時間算定可能と判断していると評価できます。

5 労働時間を把握し算定することは可能であった

申入人が就労をしていた一条工務店の展示場においては、営業職に対して、原則として直行についてペナルティを持って禁止をし、直帰の場合も具体的な業務終了時間を報告させるなどしており、始業時間及び就業時間の管理は可能であった。さらに、外勤の営業についても、社内ネットワークシステムに従い割り振られた営業先顧客に対して、当日に行き先及び帰社時間のホワイトボードに記載したうえで、営業活動後に社内ネットワークシステムに営業内容の具体的内容を記載する一連の運用から、一条工務店は外勤業務を把握することは優に可能でした。したがって、一条工務店において、営業職の労働時間を算定することが困難だとは到底いえず、事業場外みなし労働を適用するのは違法です。

6 残業代名目の営業手当は許されない

一条工務店は、賃金規定上、営業手当が時間外等の割増賃金の定額分として支給するとされており、残業代から営業手当分の金額が控除されると主張していました。そして、一条工務店は、担当顧客との契約件数が多くなれば、労働時間も長くなるとみるのが合理的であり、賃金規程で営業手当が「従業員の勤務状況等に応じて変動する」とされているのは、そのためであると主張しました。

しかしながら、営業手当名目の定額残業代に関する就業規則の規定を、安易に容認するのは、割増賃金制度によって時間外労働等を抑制しようとする労働基準法の趣旨が没却される結果になりかねません。したがって、営業手当による固定残業代の規程が有効とされるには、営業手当が実質的に時間外労働の対価としての性格を有していることが必要です(東京地裁平16(ワ)第9057号、コミネコミュニケーション事件)。一条工務店の営業手当が残業代としての性質を有しないのは明らかでした。

7 申し入れの背景

昨今、社会的に問題となっているNHK女性記者過労自殺事件の原因の一つに、事業場外労働みなし制度が適用され、労働管理がなされていなかったことが指摘されています。通信技術が発達し、誰もが携帯電話を所持している現代において、事業場外労働みなし制度が適用される場面はほとんどないにもかからわず、違法に導入されることにより、会社の労働時間管理の懈怠を許し、過重労働、固定残業代とあわせて残業代不払いの温床となっています。

政府は、働き方改革一括法案において、「残業代ゼロ・働かせ放題」の高度プロフェッショナル制度の導入や裁量労働制の拡大など、労働時間規制の適用除外の範囲を拡大する法案の成立を狙っています。しかし、労働時間規制の適用除外としてすでに実施されている事業場外労働のみなし制度に関する本件からも明らかなとおり、本来適用される要件を満たさないにもかかわらず、違法に適用・実施されているところです。安易な労働時間規制の適用除外の拡大は、違法な運用がされる危険性が高く、労働基準監督署の監督機能も十分でないこともあり、上記申し入れを行うに至りました。

自分の職場では事業場外労働のみなし制度が適用さている方は、残業代が支払われていないことに疑問を持っている方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

投稿者 | 記事URL

川崎合同法律事務所は、50周年を迎えます。

2018年1月1日 月曜日

1968年4月に開設された当事務所は、地域の皆様に支えられ、2018年4月をもって50周年を迎えます。

2名の弁護士と1名の事務員の3人体制でのスタートから50年。おかげさまで、弁護士・事務員あわせて26名が所属する、神奈川県内でも最大規模の事務所へと発展しました。これもひとえに、依頼者の皆様、様々な事件・運動をともにたたかってきた労働組合、民主団体の皆様のご愛顧・ご支援の賜物と、心より厚く御礼申し上げます。

50年を振りかえると、川崎公害裁判、大企業の思想差別事件、商工業者の税金裁判といった、川崎で生活し、働く人々の生命・健康、暮らしを守るたたかいから、近年では、日産事件、いすゞ事件、資生堂・アンフィニ事件などの非正規労働者切り事件、首都圏建設アスベスト訴訟や福島原発事故被害救済訴訟と、神奈川のみならず全国規模のたたかいまで、活動範囲を広げて参りました。

「50にして天命を知る」という言葉があります。71年間、戦後の日本の平和を支えてきた日本国憲法が改悪されるかもしれない事態を迎えた今、私たちは、改めて、開設時からの理念どおり、「『憲法と人権』、『平和と民主主義』の理念を実践的に追求する」ことを使命として、歴史の荒海を乗り越え、未来を切り開いて行く決意です。

これからもよろしくお願い申し上げます。

川崎合同法律事務所

投稿者 | 記事URL

ご存知ですか?無期転換ルール(労働契約法18条)弁護士 山口毅大

2017年12月28日 木曜日

1 無期転換ルールとは?

2012年8月,同一の使用者との間で締結された2つ以上の期間の定めがある労働契約の契約期間を通算した期間が5年を超える労働者が,使用者に対して,期間の定めのない労働契約に転換することを申込むと期間の定めのない契約に転換するという「無期転換ルール」が成立しました。

この無期転換ルールが作られたのは,合理的な理由がないのに,有期労働契約社員が正社員よりも,不利な労働条件や不安定な雇用のもとで,雇用されている現状を改善する点にあります。

この無期転換ルールは,2013年4月1日以後を契約期間の初日とする有期労働契約について適用されます。

2 要件(無期転換ルールが適用されるための条件)

(1)無期労働契約への転換申込権が発生する要件は,次の通りです。

① 同一の使用者との間の2以上の有期労働契約が締結されたこと

② 2以上の有期労働契約を通算した雇用期間が5年を超えたこと

使用者との間で締結された1の有期労働契約の契約期間が満了した日と,使用者との間で締結されたその次の有期労働契約の契約期間の初日との間にこれらの契約期間のいずれにも含まない期間が6か月以上であるときは,当該期間前に満了した有期労働契約の契約期間は,通算契約期間に算入しないクーリング期間があります。なお,無契約期間の直前に満了した1の有期労働契約の契約期間が1年に満たない場合,当該契約期間に2分の1を乗じて得た数に1月未満の端数がない場合には,その月数を,1月未満の端数がある場合には,その端数を切り上げた月数をクーリング期間の長さとすると定められています。

もっとも,研究開発力強化法,大学教員等任期法では,大学等及び研究開発法人における有期労働契約の研究者・技術者・教員については,10年越えとする例外規定があります。

また,専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する

特別措置法では,5年を超える一定の期間内に完了することが予定される業務に従事する高収入かつ高度な専門的知識,技術または経験を有する有期契約労働者は,業務完了までの期間あるいは期間が10年を超える場合には10年間は,無期転換申込権が発生しません。更に,60歳以上の定年に達した後に同一の事業主または高年齢者雇用安定法上の特殊関係事業主に引き続き雇用される者は,同一事業主または特殊関係事業主に継続雇用されている期間は無期転換申込権の発生するための通算契約期間に算入しないとされています。

(2)無期転換申込権が発生しただけでは,無期契約に転換しません。労働者が無期転換申込権を行使する必要があります。その要件は,次のとおりです。

③ 現に締結している有期労働契約の契約期間の満了までに無期転換申込権を行使すること

もっとも,最初の有期労働契約の期間内にこの申し込みをしなくとも,その後,更新された場合には,更新された核契約の期間内に,そのつど,転換申込が可能です。

3 効果(無期労働契約の成立)

無期転換申込権を行使した効果として,契約期間満了日の翌日を就労開始日とする無期労働契約が成立します。

期間以外の労働条件は,有期労働契約中の労働条件のままですが,別段の定めがあれば,それによります。

4 今後の対応について

今後,使用者が,5年到来の直前に,更新拒絶をしたり,更新限度を設定することが考えられます。ですが,このような場合,そもそも,雇用継続への合理的な期待が生じていると判断されたり,そもそも,無期転換ルールの適用を阻止するための脱法行為とされ,無効となる可能性があります。

ですので,使用者から5年到来の直前に更新拒絶されたり,更新限度を設定された場合には,すぐにご相談ください。

投稿者 | 記事URL

初動が大事な交通事故 -弁護士 山口毅大

2017年12月14日 木曜日

突然の交通事故に遭われた被害者の方は,事故後,どのように損害賠償請求をすればいいのかわからないまま,過ごされてしまうこともあるかと思います。

ですが,交通事故の態様によっては,被害者の方にも,不注意があったとして,過失割合が問題となることがあります。この過失割合によっては,損害賠償額が減ってしまうこともあります。また,交通事故の態様が明らかではなく,この過失割合が争われ,訴訟になることもあります。

この交通事故の態様を明らかにする方法としては,刑事記録,自動車や自転車等の損傷状況等が考えられます。

交通事故に遭った際に,軽い怪我であったり,事故後しばらくして痛み出した場合,物損事故扱いされていることがあります。その場合,警察において,事故についての実況見分がなされず,実況見分調書が作成されません。そうすると,刑事記録では,事故態様がわからないということになりかねません。

ですので,怪我をしているのに,物損事故扱いされている場合には,速やかに警察に連絡し,診断書等を取った上で,人身事故扱いにしてもらう必要があります。

長期間,物損扱いのままにすると,交通事故と怪我との因果関係が不明であるとして,人身事故扱いにしてもらえない場合もありますので,お早めに対応されることをお勧めします。

その他,人身事故扱いになった場合,治療費,逸失利益,慰謝料,休業損害等を請求できる場合があります。その場合,弁護士を代理人にして加害者あるいは加害者側保険会社と交渉すると,適切な過失割合を前提に,裁判基準に基づいて,増額交渉ができる場合もあります。

ですので,交通事故に遭われた場合には,お早めにご相談下さい。

投稿者 | 記事URL

最近のブログ記事

- いよいよ山場を迎える 台風19号多摩川水害訴訟 (弁護士 西村隆雄)

- 2/25(水)所内行事のため 16時30分に閉所します

- かわさき市民オンブズマンによる川崎市議会議員海外視察住民訴訟(弁護士 小林展大)

- 2026年劈頭にあたり 新年のご挨拶を申し上げます

- 相続あるある(弁護士 渡辺登代美)

- 酒酔い、赤信号無視… 起死回生の逆転劇(弁護士 西村隆雄)

- 離婚した後、旧姓に戻る? それとも夫の姓をそのまま使う?子どもが大きくなった後、旧姓には戻れるの?という疑問にお答えします(弁護士 川口彩子)

- 畑福生弁護士が小田原市立下曽我小学校ホームページに掲載されました

- 【10/31開催】79期司法修習予定者向け学習会・事務所説明会に参加しませんか

- 【9/12開催】79期司法修習予定者向け学習会・事務所説明会に参加しませんか

月別アーカイブ

- 2026年2月 (3)

- 2026年1月 (1)

- 2025年11月 (1)

- 2025年10月 (2)

- 2025年9月 (4)

- 2025年8月 (1)

- 2025年7月 (1)

- 2025年5月 (2)

- 2025年4月 (6)

- 2025年2月 (2)

- 2025年1月 (1)

- 2024年12月 (4)

- 2024年11月 (4)

- 2024年9月 (3)

- 2024年4月 (1)

- 2024年1月 (1)

- 2023年11月 (2)

- 2023年10月 (1)

- 2023年9月 (1)

- 2023年7月 (2)

- 2023年6月 (3)

- 2023年5月 (2)

- 2023年4月 (2)

- 2023年3月 (6)

- 2023年2月 (2)

- 2023年1月 (1)

- 2022年12月 (5)

- 2022年11月 (3)

- 2022年10月 (1)

- 2022年9月 (1)

- 2022年8月 (2)

- 2022年7月 (1)

- 2022年6月 (2)

- 2022年5月 (1)

- 2022年4月 (1)

- 2022年3月 (1)

- 2022年1月 (2)

- 2021年12月 (3)

- 2021年9月 (3)

- 2021年8月 (2)

- 2021年7月 (5)

- 2021年6月 (2)

- 2021年5月 (2)

- 2021年4月 (6)

- 2021年3月 (13)

- 2021年2月 (2)

- 2021年1月 (3)

- 2020年12月 (2)

- 2020年10月 (4)

- 2020年9月 (2)

- 2020年8月 (1)

- 2020年7月 (3)

- 2020年6月 (2)

- 2020年4月 (6)

- 2020年3月 (2)

- 2020年2月 (4)

- 2020年1月 (8)

- 2019年12月 (2)

- 2019年11月 (4)

- 2019年10月 (2)

- 2019年9月 (3)

- 2019年8月 (4)

- 2019年7月 (3)

- 2019年6月 (3)

- 2019年5月 (4)

- 2019年4月 (9)

- 2019年3月 (1)

- 2019年2月 (1)

- 2019年1月 (2)

- 2018年12月 (1)

- 2018年11月 (4)

- 2018年10月 (1)

- 2018年9月 (3)

- 2018年8月 (8)

- 2018年7月 (10)

- 2018年6月 (6)

- 2018年5月 (5)

- 2018年4月 (1)

- 2018年3月 (3)

- 2018年2月 (1)

- 2018年1月 (3)

- 2017年12月 (3)

- 2017年11月 (1)

- 2017年10月 (7)

- 2017年9月 (5)

- 2017年8月 (2)

- 2017年6月 (3)

- 2017年5月 (2)

- 2017年4月 (3)

- 2017年3月 (3)

- 2017年2月 (5)

- 2016年12月 (1)

- 2016年11月 (5)

- 2016年10月 (5)

- 2016年9月 (1)

- 2016年8月 (76)