ブログ

第12回「原発ゼロへのカウントダウンinかわさき」集会開催される(弁護士 三嶋 健)

2023年3月31日 金曜日

三嶋健弁護士については、こちらから。

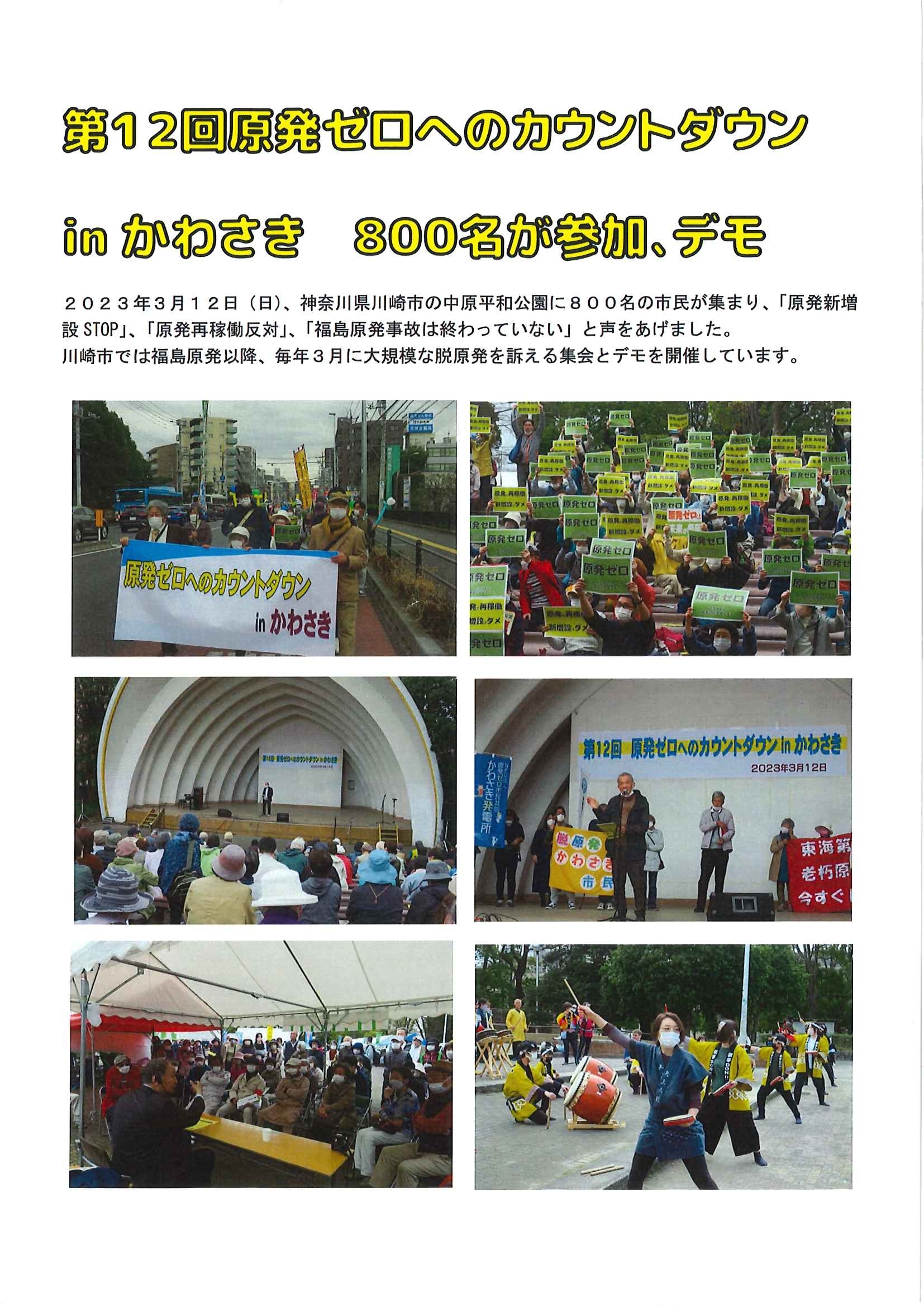

2023年3月12日(日)、川崎市中原平和公園で、第12回、原発ゼロへのカウントダウンinかわさき集会を開催しました。

この間、新型コロナの流行のために、オンライン集会とせざるを得ず、4年ぶりの屋外での開催となりました。

4年間の空白を超えて、どれだけの皆さんが参加していただけるのか、主催者一同、不安でたまりませんでしたが、800名を超える皆さんが参加して下さいました。

10時30分のの開場とともに、おでんや、カレー、お弁当、飲み物を販売する模擬店や、種展示ブースが店開きし、たくさんの人が立ち寄りました。

私達の事務所は、子ども達を対象に、景品付きの輪投げを提供しました。輪投げに訪れる人が絶えず、保護者のお父さんも熱心に輪投げに興じるなど人気を博しました。

11時には、今回の集会のメインゲストである、経済学者であり金子勝先生を囲む「金子勝トークライブ」のブースも盛況で、先生を一目見ようと会場となったテントは大混雑でした。

11時50分から、メイン集会会場の舞台で、ハンドパンという新し楽器の演奏、バルーンアート、和太鼓にトランペット演奏、合唱団の歌声、優雅な沖縄舞踏に腹話術と多様な出し物が出て、参加の皆さんは大いに楽しんでいました。

13時からメイン集会が始まりました。特別報告として311子ども甲状腺がん裁判の北村弁護士から、福島第一原発事故によって発症した甲状腺がんに苦しめられた、福島の若者7人の勇気ある裁判の報告がありました。

続いて、金子勝さんが登壇し、世界では、クリーンで安価の自然エレルギーへの転換に向かった居る仲で、高額で危険な原発に固執する日本の姿を明らかにし、日本は、原発に巣くう権益集団から、早急に取り戻さないと滅びてしまうと警鐘を鳴らしました。

集会宣言採択のあと、武蔵小杉駅まで、「原発なくそう 未来のために」「再生エネルギーへ 転換はかれ」と元気にデモ行進しました。

岸田政権が原発回帰に舵を切った直後の集会が成功したことは意義が大きかったと思います。

投稿者 | 記事URL

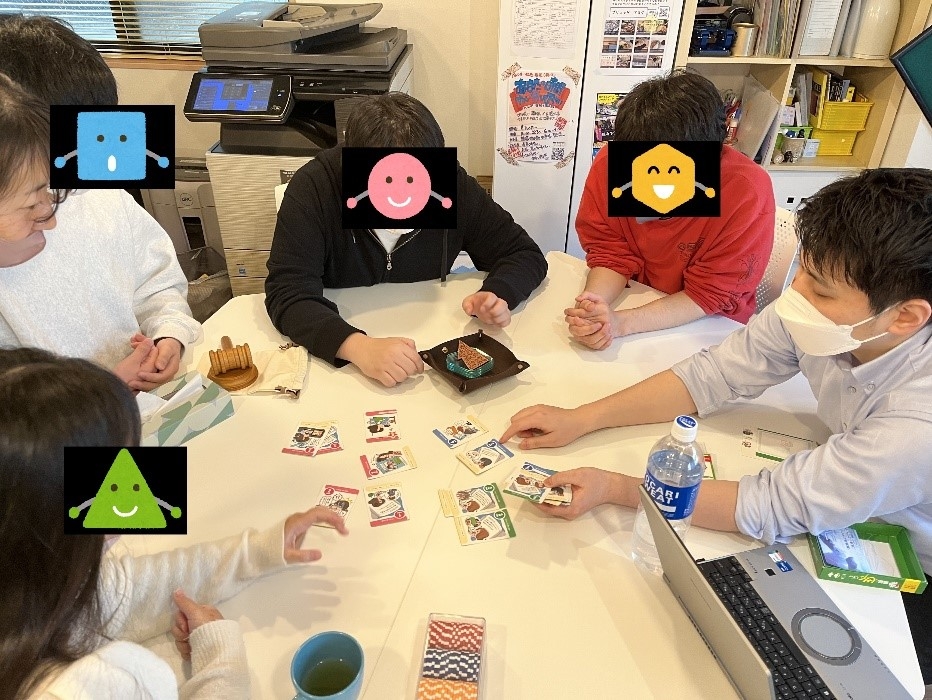

法律問題がテーマのボードゲーム会を開催いたしました(弁護士 畑福生)

2023年3月17日 金曜日

弁護士の畑福生です。私の趣味はボードゲームです。カードやサイコロ、駒を使って駆け引きを楽しんだり、戦略を試したりすることが魅力です。

そんなボードゲームの中には法律問題がテーマのものもあります。

とっつきにくい法律問題も、ボードゲームで身近に感じれば理解しやすくなるのではないかと思っています。

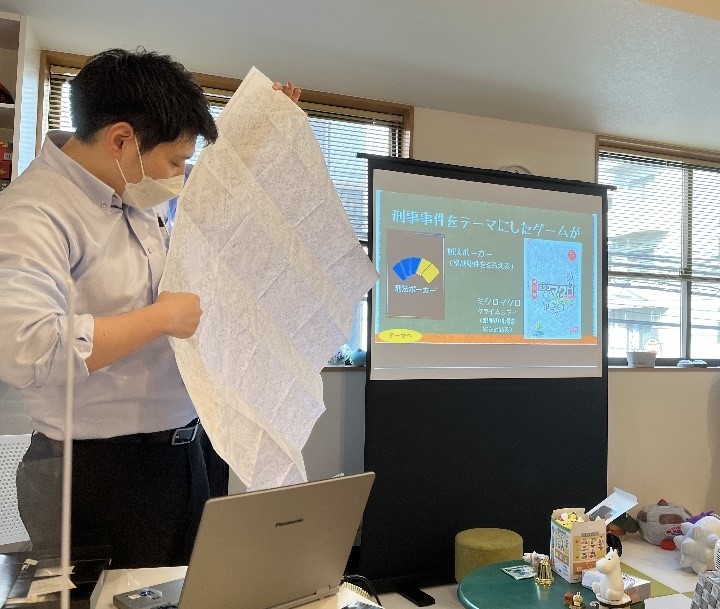

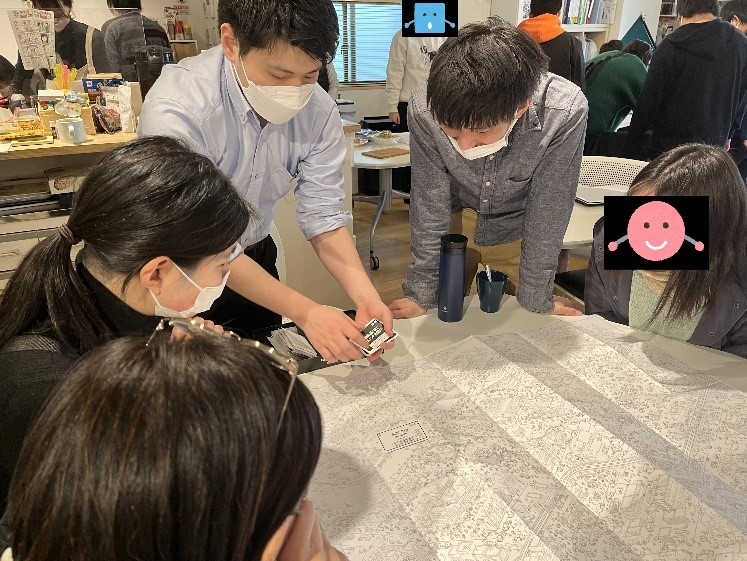

こんなことを考えていたところ、この度ご縁あって、川崎若者就労・生活自立支援センター「ブリュッケ」にて、法律がテーマのボードゲーム会を開催させていただきました。

ボードゲームを遊びながら、刑事、離婚、相続といった法律問題についての解説を行いました。

こんな素敵なポスターも作っていただきました。

以下遊んだボードゲームをテーマごとに紹介します。

≪刑事事件がテーマのゲーム≫

刑事事件は、簡単に言えば、罪を犯してしまった方の適正な刑罰が何かを考えるものです。

刑罰は、国が、個人を閉じ込めたり、お金を奪ったり、一番重い場合は命をも奪うもので、個人の権利の制約を伴うものです。

そのため、刑罰は慎重に、行き過ぎないように適用されなくてはならないと考えられています。

刑事事件については、

①「刑法ポーカー」(考案:そらいと、発行:つきのふね)と②「ミクロマクロ:クライムシティ フルハウス」(デザインSystem:Johannes Sich、Art:Daniel Goll・出版:Spielwiese・販売:ホビージャパン・発売:2021年11月)

というゲームを遊びました。

①「刑法ポーカー」は、構成要件という犯罪が成立するための要件が書かれたカードを揃えて、出来るだけ刑罰の重い罪を作ろうというものです。解説として、上記のとおり慎重に刑罰が用いられなくてはならないことの一端として、構成要件を充たさなければ犯罪は成立しないということをお話ししました。

②「ミクロマクロ:クライムシティ フルハウス」は、机いっぱいに広がるほどの大きな紙に様々な犯罪に関連する場面が書かれていて、その中からお題(例えば、宝石を盗んだ犯人はどこ?、犯人たちはどこで作戦を練った?、どこで誰に宝石を売った?といったもの)に沿った内容の場面を探し出す協力ゲームです。

お題の中には共犯に関するものもあることから、解説の中では犯罪の実行犯じゃない人も同じように処罰されるの?といった話を特殊詐欺の受け子等の問題とも絡めながらお話しました。

≪離婚事件がテーマのゲーム≫

離婚は、当事者の話し合いでの協議離婚と裁判所を絡めた調停離婚、裁判離婚などがありますが、話し合いでまとまらない場合、離婚事由があるか否かが問題となります。

その他離婚に関しては親権や面会交流、養育費、財産分与等々考えることも多いですが、離婚事由に関係するものとして③「離婚届にサインしてッ!!」(ゲーム設計:ひろかわなみ・アートワーク:ひろかわなみ・イラスト:はるのイロ・制作:つながらぼひとりとひとり・2019年)を遊びました。

このゲームは、離婚に際してどのような証拠が必要となるのかをゲーム形式で学べるもので、証拠カード(異性と親密なやり取りをしているメール画面など)を集めたり、捨てたりしながら麻雀のように、役(不貞や暴力など)を揃えていち早くあがり(離婚)を目指すというものです。

ちなみにこのゲームについては私が法律監修をさせていただいております(詳しくはこちらにも記載されています。 https://www.kanaben.or.jp/profile/column/2020/02/post-184.html )

≪相続事件がテーマのゲーム≫

人が亡くなり相続が発生し、どのように遺産を分けるかが問題となり得ますが、相続人同士で話がまとまらない場合は、裁判所を絡めて調停・審判等を申し立てることとなりますが、その際には法定相続分を基礎として分割内容が決められます。

そんな相続事件をテーマにしたゲームとして④「愛人に私の財産の半分を遺贈する」(ゲームデザイン:わん・アートワーク:イチガキ・出版:WILDCARDS、2022年)を遊びました。

このゲームは各プレイヤーが配偶者や子、親、きょうだい、愛人などの身分になって、時には相続放棄をしたり、時には相続排除の遺言を見つけたり、親子関係不存在を主張したりしながら、債務を引き取らないようにしつつ、多くの財産を得ようとするものです。最終的には法定相続分で財産を分かち合います。

相続に関する難しい法律用語や法定相続分の計算も自然と身につくゲームとなっています。

今回遊ぶことができたのは以上のゲームでしたが、その他にも憲法問題がテーマのゲームや労働問題がテーマのゲームもあり、ボードゲームを通じて学習をしてもらう取り組みをもっと広められたらと思いました。

川崎合同法律事務所においては様々な法律問題に関する学習会を企画・講師派遣を行っておりますが、このようなゲームを用いた変わった取り組みも行っております。

学習会の講師派遣について、常時受け付けております。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先

住所 〒210-8544 川崎市川崎区砂子1-10-2 ソシオ砂子ビル7階 川崎合同法律事務所

電話番号 044-211-0121

メールアドレス hata☆kawagou.org (担当:畑福生弁護士)※「☆」は「@」に置き換えて送信ください。

投稿者 | 記事URL

山際大志郎議員に対する刑事告発のご報告とご参加のお願い(弁護士 長谷川拓也)

2023年3月10日 金曜日

1 はじめに

2022年6月8日、弊所の藤田温久弁護士、川岸卓哉弁護士、長谷川拓也弁護士らを中心として、神戸学院大学の憲法学の教授である上脇博之氏の協力の下、山際大志郎衆議院議員(前経済再生担当大臣)ほかに対し、刑事告発を行いました。

2 政治資金パーティー名目の寄附・違法な企業献金

2020年12月23日、衆議院選挙神奈川18区選出の山際氏の資金管理団体である「21世紀の政治経済を考える会」が憲政会館で開催した政治資金パーティー「衆議院山際大志郎政経セミナー」につき、山際氏及び会計責任者である吉野哲平氏がその参加券の販売収益を収支報告書に不実記載・虚偽記載したことが政治資金規正法違反に当たるとして、当該選挙区の住民を中心に、刑事告発し、先般、横浜地検特別刑事部が受理、捜査を進めています。告発人は、現在、353名に上っており(追加告発前の人数を含む。)、今尚、運動を広げているところです。

告発の内容は、端的に言えば、政治資金パーティーの参加券の販売名目で、実際には対価性がなく、実質的には「寄附」にあたる参加券を大量に販売し、収支報告書において、「寄附」ではなく、当該政治資金パーティーの「売上」として計上したことが収支報告書への不実記載・虚偽記載であるといったものです。

即ち、パーティー会場である憲政記念館の席数は、固定席で496席であるのに対し、販売したパーティーの参加券の枚数は870枚に上っており、実際には、374人もの参加券の購入者は、参加券を購入・保有していたとしても、パーティーに参加すること自体出来ません。すると、かかる参加券の売り上げは、もはやパーティーとの対価性はなく、単なる「寄附」に過ぎませんから、本来、収支報告書上、「寄附」として記載する必要があったのです。政治資金規正法上、一定の収益が寄附にあたる場合には、別途厳しい規律を受けますが、上記不実記載・虚偽記載は、かかる規律を潜脱するものであり、断じて、許容しがたいものです。

そのうえ、政治資金規正法は、資金管理団体が会社等の団体に対し、寄附を勧誘、要求し、受けることを禁止しています。しかし、前政治資金パーティーにおいては、20万円以上の大口購入先として、各会社あたり、購入額100万円(参加者50人分)、購入額50万円(参加者25人分)及び購入額30万円(参加者15人分)の記録が収支報告書に残っています。実際には、山際側及び会社側双方が全員参加を前提としているとは到底考え難く、とくに本件では、固定席の定員を大幅に超えた分の参加券を販売している状況に鑑みて、双方共、対価性を欠くことの認識は明白であるとしか言いようがありません。結局、本件は、政治資金パーティーの名を借りた違法な寄附の勧誘及び受領に他ならないのであり、この点に関しては、告発後に意見書を追加提出しており、厳重な捜査を求めているところです。

現代社会では、こと大企業・経団連の如き業界団体は、個人と桁違いの巨大な資金力を有しています。そうした中、企業献金は、政治に対し、企業の利益のために巨大な影響力を行使することになる可能性が極めて高いものであり、個人の参政権・政治活動の自由を侵害しないように厳しい規制を受けています。

しかし、本件のように、政治資金パーティーの参加券の購入代金であっても、対価性なくしては、もはや寄附そのものに他なりません。

本件告発は、「政治資金パーティーの参加券の購入」との名目で、法の規制を潜脱した違法な企業献金、収支報告書への不実・虚偽記載を断罪すると共に、国民主権ないし参政権を侵害する違法な企業献金が横行する現状に対し、警鐘を鳴らす意義を有するものです。

3 家賃名目の違法な寄附

更には、山際氏が支部長を務める「自由民主党神奈川県第18選挙区支部」では、毎月40万円を超える家賃(年間520万円前後)を選挙区内の「21世紀(株)」に支払っている旨、政治資金収支報告書に記載していました。

しかし、当該家賃に関し、相場では20万円前後であり、20万円を超える分(年間280万円前後、3年間で847万円超)は、寄附に他なりません。

そして、選挙区内の者に寄附することは、公職選挙法に違反するため、前記同様、選挙区の住民が集まり、前同様、刑事告発を行いました(受理済み)。現時点での告発人は、202人です(追加告発前の人数を含む。)。

山際氏は「21世紀(株)」の株を全株保有しているばかりか(当初の資産として未報告であり、大臣規範違反です。)、同社の代表者は、山際氏の私設秘書であるうえ、多くの被害者を出してきた反社会的団体たる統一協会の信者であるとの報道すら出ている人物であり、その点でも、告発の意義は、大きいものと言えます。

4 最後に

山際氏の上記不正は、あくまで表沙汰になっている一部に過ぎません。

そのうえ、形骸化した政治資金パーティーを通じた実質寄附の勧誘・受領は、山際氏に限らず、広く政界に横行しており、大多数の議員は、異常な利益率で販売益(「売上」)を得、政治資金規正法の趣旨を没却する事態となっている始末です。

そういう点では、本件告発は、氷山の一角をあぶり出すものに過ぎませんが、今後、公正な捜査・起訴がされるように、引き続き告発人を集めて迫っていく予定です。

もし、私達の活動にご興味・ご関心を持っていただき、刑事告発に参加していただけるとのことでしたら、お気軽に弊所までお問合せをいただきますようお願い申し上げます(参加に際して、特段費用はかかりません。)

以上

投稿者 | 記事URL

2023くらしの法律講座(終了しました)

2023年3月3日 金曜日

好評を頂きました2023年2月16日開催「相続登記の義務化」(星野文紀弁護士)については、こちらをご覧下さい

※ 2023年6月15日(木)17時~女性限定はじめての離婚ガイド~弁護士に学ぶ、後悔しない「別れ』のための準備の講師は、川口彩子弁護士に変更となりました。

川口彩子弁護士については、下記をご覧下さい。

投稿者 | 記事URL

2023年講演会企画「民主主義と地方自治の再生へ」を終えて(弁護士 前田ちひろ)

2023年3月1日 水曜日

2023年2月22日、弊所主催の企画として、NPO法人アジア太平洋資料センターの共同代表の内田聖子さんをお招きし、「民主主義と地方自治の再生へ」と題した講演会を行いました。

内田さんは、2022年6月に行われた東京都杉並区長選挙において、当時新人であった岸本聡子さんの選挙対策本部長を務められた方であり、その選挙において、岸本氏を杉並区初の女性区長として当選させました。岸本氏は、大学を卒業後にオランダに渡り、現地のNPO法人で長年水道事業などの公共事業の研究を行ってきた方であり、市民に寄り添った行政サービスというものを熟知された方ではあったものの、長いこと日本を離れてオランダに住まれていたこともあり、日本での知名度なども特にないところでの選挙戦のスタートとなりました。結果として、岸本氏は当時4期目を目指していた現職らを押さえ当選したのですが、なぜこの選挙で岸本氏が当選できたのか、どのようにして市民の信頼を得るに至ったのか、それらについてご講演をいただきました。

当時杉並区では、正規職員の削減、会計年度のみの短期任用職員の増加、公共サービスの民間委託が進むなど、行政の縮小化が進んでおり、また、再開発の名の下に高層ビルやタワーマンションの建築が進められる一方で児童館や高齢者施設などは移転させられるなどしていました。そのような行政の縮小化については、少なくない住民が危機感を抱いており、そのような住民らにより市民団体が組織され、区長選の半年も前から駅前等で街宣活動が展開されていました。もっとも、街宣活動といっても、そのスタイルは、街宣車を出し、大人数で、大きな声で、決まったフレーズを連呼するというような従来の街宣スタイルとは全く異なり、仕事帰りや買い物帰りのごく普通の市民が、リレートーク形式で、自分の生活の中で感じて不安や危機感を具体的に吐露するというものでした。このような街宣は、道行く人に、政治の出発点が自分の生活にあるのだという実感を持たせるものでした。岸本氏の選対本部長を務めた内田さんは、そのような街宣こそが、政治が日常生活の延長線上にあるものであるとの認識や実感を市民に持たせるものであり、市民の間に肩肘張らずに政治を語るための土壌を醸成するものであると考えました。岸本氏の選挙戦で展開された街宣スタイルは従来の街宣活動とは一線を画するものが多く、メディアにも多く取り上げられました。例えば、その一例に「ひとり街宣」という街宣活動がありましたが、これは、岸本氏を支持する市民がたったひとりで街角に立ち、生活上の悩みを吐露し、悩みを共有し解決策の考案を共にしたいと道行く人に呼びかけ、その中で岸本氏を支持する理由も語るといったものでした。このような街宣は、ごく普通の人が、何らかの組織の代弁者としてではなく、一個人として、自分の言葉で、自分の生活について語るというものでした。また、候補者である岸本氏が、地面に座って話者のリレートークに耳を傾けるといった街宣も行いました。内田さんは岸本氏の選挙活動のコンセプトとして「対話」を掲げていましたが、候補者が聴衆とともに話者の悩みに耳を傾け、その時間自体を街宣活動とするスタイルは、「対話」をコンセプトとした内田さんの選挙対策の特徴がよく表れたものでした。このような街宣活動が実を結び、市民のニーズに耳を傾けた区政実現への期待が岸本氏に寄せられ、岸本氏の当選が実現しました。

市民の政治への無関心が問題視される昨今ですが、政治に対して無関心にみえる人の中には、単にこれまで政治課題について言語化する機会を与えられてこなかっただけであるという人も多いのではないでしょうか。内田さんによる選挙の戦略と岸本氏の当選は、政治への思いを言語化する機会を創り出すことの大切さ、そしてその機会を求めている市民が少なくないという事実を改めて気づかせてくれるものでした。

この講演会には、平日であるにもかかわらず多くの方にお越しいただくことができました。まさに「政治課題について言語化し対話する機会」をまた一つ持てたことを所員一同とても嬉しく思っております。今後も、このような対話の場を一つ一つ改めて、この場をお借りして、ご講演いただいた内田さん、お越しいただいた皆様に、感謝申し上げます。誠に有り難うございました。

投稿者 | 記事URL

2023年2月16日くらしの法律講座「迫る相続登記義務化 未了相続手続きの終わらせ方」(弁護士 星野文紀)好評のうちに終了しました

2023年3月1日 水曜日

*-*-*-*-*-*-*-*-*-* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-* -*-*-*-*-*-*-*

2023年2月16日くらしの法律講座

「迫る相続登記義務化

未了相続手続きの終わらせ方」

講師:星野文紀弁護士

第1 相続登記義務化

1 迫る相続登記義務化

相続登記義務化は2024年4月1日から施行される。

① 相続で不動産取得を知った日から3年以内に正当な理由がなく登記・名義変更手続きをしないと10万円以下の過料の対象となる。

② 住所を変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に正当な理由がなく手続きをしなければ5万円以下の過料の対象になる

法改正以前に所有している相続登記・住所等の変更登記が済んでいない不動産についても義務化される

2 なにがおきているのか

(1) 少子高齢化

少子高齢化により、子供がいない、子供が少ない人が急増。土地建物に対して、人の数が急激に減ってきている。また、相続人がいない人、相続人との関係性が薄い人が増えており、管理が出来なくなっている。

(2) 意識・経済的事情の変化

過去に急激な人口流出を経験した地方では地域経済の崩壊が顕著になっている。人の意識の変化、経済的需要の変化から集合住宅に住み続ける人が増えた。

若年層は、購買力が弱いこともあり、持ち家を考える人が減っている。

(3) 空き家の大量発生

上記の事情もあり、空き家が大量に発生している。平成30年住宅・土地統計調査の結果、空き家数は848万9千戸と過去最多となり、全国の住宅の13.6%。

(4) 相続未了不動産の大量発生

「多くの不動産を所有している高齢者が高齢化で手続きが行えない」「認知症」「手続きを行ってくれる子供等がいない」「遠い親戚から相続してなじみがない、住んでいない地域の不動産を相続した」「高齢化や付き合いの無さから相続の話合いがなされない」等の事情で、相続登記をせずに放置される所有者不明土地が大量発生。

2011年の東日本大震災後の用地買収や復興事業の妨げとなったことで判明。登記名義人が故人であるなど所有者がすぐに分からない事例が大量発生した。所有者不明土地の総面積は、16年時点で九州より広い約410万ヘクタールという推計も出ている。

登記簿に正しい所有者が反映されていないと土地の利用・活用に支障が出る

↓

強制化

もう誰も住んでいない実家がほったらかし

住んでいる家が、死んだおじいちゃんの名義になっているがそのまま

↓

良くありますが罰則がくるようになります。

3 相続登記を放置することの他の不利益

過料以外にも放置によって以下の不利益が考えられます。

被相続人が高齢化する

過去の経緯がわからなくなる被相続人が増える

被相続人間が疎遠になる

一人当たり相続分が減って採算が合わなくなる

他の相続財産が逸失するため調整がつきにくくなる長期間不動産の利用が十分できなくなる。

不動産の処分時期も逸する

手続きをしなくても税金や管理責任は来る

近隣はもとより、地域にも迷惑、地域崩壊の原因となる

第2 相続登記の手順

どうすれば登記義務を免れるか

1 そもそも相続したくない → 相続放棄してください

(相続を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申出)

但し、他の人が管理するまで管理義務を負う

2 相続土地国庫帰属法

一筆当たり20万円~負担金を払って国に土地を引き取ってもらう制度。令和5年(2023年)4月27日から施行。但し、要件は厳しい。以下の一つでも当てはまるとダメ

・建物が立っている土地

・担保権や収益につながる権利が設定されている土地

・通路等第三者による利用が予定されている土地

・有害物質で汚染されている土地

・境界の不明な土地やその他所有権の範囲等で争いがある土地

・崖にあり、管理に過大な労力や費用がかかる土地

・管理作業を阻害する有体物(車や樹木他)がある土地

・管理・処分を阻害する有体物が埋まっている土地

・隣地所有者と紛争が起きていることで、管理が困難な土地

・その他管理に多くの時間・費用・労力を必要とする

3 相続の手続き

相続人を探す

相続人で分け方を合意する

合意に従って登記等を動かす

以上の3つ

(1) ステップは簡単だけど進まない。なぜ進まないのか

そもそも被相続人がわからない

他の相続人と連絡がつかない

→ 話合いもできない

他の被相続人が知らない人、話したことのない人

他の被相続人が認知症になった

→ 話合いがまとまらない

高齢で動けるひとがいない

どうすればいいのかわからない

→ とにかく手続きがすすまない

(2) 進まない手続きをどうやって進めるか

弁護士に相続人を探してもらう

他の相続人に連絡を取ってもらう

後見人をたてる

裁判所の調停や審判を駆使して話をまとめる

土地の売却等経済的障害を突破するアイデアをたてる

(3) 弁護士費用は、経済的利益によります。

頑張って、分割手続きを終えましょう 弁護士がお手伝いします。

相談だけでも道が開けるかもしれません。

投稿者 | 記事URL

民法・不動産登記法等の改正等 その2(弁護士 山口毅大)

2023年2月28日 火曜日

民法・不動産登記法等の改正等 その2 ~共有物の管理の範囲の拡大・明確化~改正民法等の施行が迫っています。共有物の管理等でお困りごとがございましたら、ぜひ弁護士にご相談ください。

1 はじめに

2021年4月21日、民法・不動産登記法等の改正等がなされました。この改正等の内容は、多くの市民の方に影響を与える大改正です。ただ、その改正点等の内容は、多岐にわたります。そこで、今回は、民法の共有物の管理の範囲の拡大・明確化されたことについて、解説いたします。

2 義務の明確化

⑴ 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができます。

現行民法では、単独で占有権原がない共有者が共有物を占有した場合、他の共有者に対し、いかなる義務を負うのかについて、明確になっていませんでした。

今回の改正では、不必要な紛争を防止するために、この義務の内容を明確にしました。

⑵ 改正民法では、共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除いて、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負うということになりました(新民法249条2項)。

さらに、共有物を使用している共有者は、善良な管理者の注意をもって共有物の使用をしなければならないことが明記されました(新民法249条3項)。遺産共有の場合も、相続の承認をした共同相続人は、遺産を使用するに際して、善良な管理者の注意義務を負うことになりました。なお、熟慮期間中は、従前のとおり、その固有財産におけるのと同一の注意をもって相続財産を管理すれば足ります(新民法918条)。

3 管理行為の範囲に関する改正

⑴ 現行民法は、共有物に変更を加える場合、共有者全員の同意が必要とされていました。ですが、これを全てに適用すると、実質的には、共有者に与える影響が小さい場合であっても、反対者がいれば変更ができなくなり、円滑な共有物の利用、管理に支障が生じる場合がありました。

そこで、改正民法では、共有物の形状または効用の著しい変更を伴わない変更(以下「軽微変更03」といいます。)は、各共有者の持分の価格の過半数で決することができるものと規定されました(新民法251条1項、252条4項)。「形状の変更」とは、その外観、構造等の変更を、「効用の変更」とは、その機能や用途の変更のことをいいます。いかなる場合に、軽微変更にあたるのかについては、変更箇所及び範囲、変更行為の態様及び程度等を総合して判断されます。具体的に、舗装行為や大規模修繕工事は、原則として、軽微行為にあたると考えられます。

⑵ また、現行民法のもとでは、共有物に対する賃借権その他の使用を目的とする権利(以下「賃借権等」といいます。)の設定は、原則として、管理行為であり、持分の価格の過半数で決することができるとする判例がありました(最判昭和39年1月23日集民71号275頁)。ですが、これでは、長期間の賃借権等の設定がなされた場合、共有者による共有物の使用、収益等が制約されるので、全員の同意が必要であると考えられていましたが、その区別の基準が不明確でした。

そこで、改正民法では、一定の期間を超えない短期賃借権等の設定を除く、賃借権の設定等は、共有者全員の同意が必要になるとされました(新民法252条4項)。具体的に一定の期間を超えない短期賃借権等の設定とは、樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等については10年、それ以外の土地の賃貸借等は5年、建物の賃借権等は3年、動産の賃借権等は6ヶ月を超えないものがその対象となります。ここで注意しなければならないこととして、建物所有目的の土地賃借権等の設定、建物賃借権の設定が挙げられます。まず、建物所有目的の土地賃借権等の設定は、仮に、契約で存続期間を5年以内と定めても借地借家法により、存続期間が30年となってしまうので、一時使用目的である場合を除き、全員の同意が必要となります(借地借家法3条、25条)。また、建物賃借権の設定も、仮に、契約で存続期間を3年以内と定めても、借地借家法により、正当の事由があると認められない限り、契約の更新をしない旨の通知をすることができない以上、不更新条項付定期建物賃貸借、取り壊し予定の建物賃貸借、一時使用目的の建物賃貸借を除き、全員の同意が必要となります(借地借家法28条、38条1項、39条1項、40条)。

4 施行日と経過措置

今回の民法等の改正は、改正された部分との関係で施行日が異なりますので、注意が必要です。なお、不動産登記法の改正に関する部分を除く民法の改正部分については、2023年5月1日から施行されます。

それ以外にも、今回の民法等改正において、個別に経過措置が定められていますので、個別具体的に、改正された民法等が適用されるかどうかについて、確認する必要があります。基本的な考え方は、施行日以後は、既に生じている権利関係についても改正後の規定が適用されることを前提にして、経過措置を講ずべき規定が個別に定められています。

5 ご不明な点があれば、ご相談へ

以上のとおり、共有物の管理に関する基本的な改正事項に絞って、解説してまいりましたが、これまでの現行法の考え方を踏まえる必要や他にも留意すべき改正点がございますので、ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

投稿者 | 記事URL

突然、夫(妻)や子どもが逮捕に!?何をしたら良いの?家族ができることは?(弁護士 長谷川拓也)

2023年2月3日 金曜日

長谷川拓也弁護士については、こちらをご覧下さい。

ある人について、「逮捕」になった旨のニュースを聞いたとき、どういった印象を抱くでしょうか。

・きっと悪いことをしたのだろう

・自分は真面目に生活しているので関係がないことだ

逮捕(勾留)という言葉のみを聞いた時、多くの方は、自身には無縁のこととして捉えているように思います。

しかし、一方で、弊所で受けるご相談の中には、

・警察官が任意の事情聴取だと言って夫(妻)を連行したのですが、1日経っても帰ってきません。

・子どもが事件を起こしてしまったようで、○○警察に捕まっているとの連絡を警察官より受けました。助けてあげたいのですが、何ができるでしょうか。

といったご相談が少なくありません。

多くの刑事事件では、逮捕(勾留)は、家族にとって、突然のでき事です。家族は、本人と話して本人の状況や事件の内容を知ることすらできず、心配や不安の中で、本人のために何かできることはしたいものの、何ができるか分からず、適時適切に行動することができなくなってしまうことは当然です。

家族が本人のためにできることは多種多様です。

しかし、多くの方にとっては、刑事事件は、冒頭で述べたとおり、あまり馴染みの深いものではありません。そのため、突然の逮捕(勾留)に適時適切に対応のうえ、結果として、本人の処遇を良くするためには、家族のみの力では困難です。

そのため、本人のため、専門家である弁護士と家族が連携をとっていくことは、必要不可欠です。

刑事事件では、経済的に弁護士に依頼することが難しい場合においても、国が国の負担で弁護人を付けることとなっています(国選)。

もっとも、すべての刑事事件に国選の弁護人が付くものではありません。

例えば、詳細は割愛いたしますが、逮捕段階(勾留前)は、国選の対象外であり、逮捕(勾留)の罪名によっては、そもそも、国選が付く対象ではないこともあります。

更には、国選は、裁判所や弁護士会等の複数の機関を通じ、個別の担当弁護士に打診・連絡をするという制度の都合上、本人と弁護士の接触は、逮捕時より起算して、3~4日以上を過ぎた頃です。

その上、国選の場合、弁護士は、本人との接触以前には、家族の連絡先はおろか、本人に家族がいるかも知りません。また、固定電話を持たずに、まして、LINE等が主流の昨今においては、家族の電話番号を覚えていないことも少なくありませんので、弁護士が家族との連絡を容易に取り合うことができない場合もあります。

刑事事件は、帰結によっては、本人の人生を左右するものであり、初期段階での対応が極めて重要です。

弊所では、半世紀以上の歴史の中で、多くの刑事事件を取り扱ってきましたが、早期の段階でご依頼をいただいたため、適時適切に初動対応を図ることができ、結果として、本人の処遇をより良いものにすることができた例は少なくありません。

突然、夫(妻)や子ども等の家族が逮捕になった際には、家族のみで抱え込んでしまい、何をしたら良いのか慌てず、まずは、早期の段階で弊所にご相談にお越しいただけますと幸いです。

投稿者 | 記事URL

保育の「質」及び保育労働者の就労環境の向上をめざして―川崎市保育問題交流会の調査から(弁護士 川岸卓哉)

2023年1月20日 金曜日

弁護士 川岸卓哉(川崎市保育問題交流会代表)

川崎市保育問題交流会は、保育関係の経営者・労働組合・研究者・法律家などが集まり、「保育の質」の向上をテーマに活動してきました。2019年は、関東学院大学中西新太郎教授と共同で、川崎市内の全認可保育所を対象としたアンケート調査を実施しました。調査結果からは、特に、株式会社立保育職員の場合、20代、30代の回答者が多く、年収250万円未満の数が半数(51.1%、法人立職員では35.4%)、75%が300万円未満の結果となり、株式会社立保育所の若年層職員が深刻な低賃金状態にあり,「この給料では、子どもも育てられません。安心して結婚もできません」と賃金の低さに対する不満,不安が訴えられていました。そこで、川崎市に対して、認可保育園の収支計算分析表の情報開示請求を行い、社会福祉法人立保育所(75園)、株式会社立保育所(67園)計142園のそれぞれの人件費率を算出しました。

調査結果からは、株式会社立保育所の人件費率は法人立保育所とくらべ低いことが明らかとなりました。株式会社立では人件費率60%台が34園と半数を占め最大のヴォリュウムゾーンとなっているのに対し、法人立では70%台の32園(42.6%)が最大となりました。のみならず、株式会社立19園(28.3%)が人件費率50%台以下となっています。株式会社立保育所の人件費率の低さは低い処遇実態を反映していると考えられます。

人件費率にこのようなバラツキが生まれたのは、保育分野への株式会社の参入にともない「委託費の弾力運用」を国が認めたことによります。この結果、たとえ委託費の設定時点で処遇改善を行ったとしても、それが実際の処遇向上につながる保障はありません。個々の保育所の弾力運用によって、想定される処遇改善を削ることが可能になっています。したがって、行政として、株式会社立保育職員の適正な処遇を実現するよう、一定の人件費比率以下の園には指導をする等が望まれます。川崎市保育問題交流会では、この間の調査結果を踏まえて、国及び川崎市に対して、保育所職員の処遇の改善のため、

① 国基準の保育士の賃金水準を引き上げ、川崎市公契約条例の対象に認可保育園の業務委託に加えるなどによって、すべての保育所職員の賃金を最低生活費を担保するため最低限時間給1500円以上にすること

② 保育所職員の賃金を全ての年齢層で全産業平均賃金以上の賃金水準とすること

等を要求しています。保育分野では、待機児童が社会問題化した後、現在は保育士の低処遇の問題を顕在化し、国としても改善する方向に進んでいますが、根本解決にはほど遠いものです。大人のための「保育の量」追及の結果「保育の質」が蔑ろにされる政策によって、最も犠牲になるのは「子どもの権利」です。「子どもの権利」を中心に、保育士、保護者が連携した運動を引き続き追及していきます。

(自治体問題研究所「住民と自治」2022年7月号に寄稿した内容です)

投稿者 | 記事URL

2023年講演会「2023年統一地方選に向け杉並の取組みに学ぶ 民主主義と地方自治の再生へ」(講師 アジア太平洋資料センタ-共同代表 内田聖子さん) 2023年2月22日18:30~中原市民館

2022年12月28日 水曜日

投稿者 | 記事URL

最近のブログ記事

- いよいよ山場を迎える 台風19号多摩川水害訴訟 (弁護士 西村隆雄)

- 2/25(水)所内行事のため 16時30分に閉所します

- かわさき市民オンブズマンによる川崎市議会議員海外視察住民訴訟(弁護士 小林展大)

- 2026年劈頭にあたり 新年のご挨拶を申し上げます

- 相続あるある(弁護士 渡辺登代美)

- 酒酔い、赤信号無視… 起死回生の逆転劇(弁護士 西村隆雄)

- 離婚した後、旧姓に戻る? それとも夫の姓をそのまま使う?子どもが大きくなった後、旧姓には戻れるの?という疑問にお答えします(弁護士 川口彩子)

- 畑福生弁護士が小田原市立下曽我小学校ホームページに掲載されました

- 【10/31開催】79期司法修習予定者向け学習会・事務所説明会に参加しませんか

- 【9/12開催】79期司法修習予定者向け学習会・事務所説明会に参加しませんか

月別アーカイブ

- 2026年2月 (3)

- 2026年1月 (1)

- 2025年11月 (1)

- 2025年10月 (2)

- 2025年9月 (4)

- 2025年8月 (1)

- 2025年7月 (1)

- 2025年5月 (2)

- 2025年4月 (6)

- 2025年2月 (2)

- 2025年1月 (1)

- 2024年12月 (4)

- 2024年11月 (4)

- 2024年9月 (3)

- 2024年4月 (1)

- 2024年1月 (1)

- 2023年11月 (2)

- 2023年10月 (1)

- 2023年9月 (1)

- 2023年7月 (2)

- 2023年6月 (3)

- 2023年5月 (2)

- 2023年4月 (2)

- 2023年3月 (6)

- 2023年2月 (2)

- 2023年1月 (1)

- 2022年12月 (5)

- 2022年11月 (3)

- 2022年10月 (1)

- 2022年9月 (1)

- 2022年8月 (2)

- 2022年7月 (1)

- 2022年6月 (2)

- 2022年5月 (1)

- 2022年4月 (1)

- 2022年3月 (1)

- 2022年1月 (2)

- 2021年12月 (3)

- 2021年9月 (3)

- 2021年8月 (2)

- 2021年7月 (5)

- 2021年6月 (2)

- 2021年5月 (2)

- 2021年4月 (6)

- 2021年3月 (13)

- 2021年2月 (2)

- 2021年1月 (3)

- 2020年12月 (2)

- 2020年10月 (4)

- 2020年9月 (2)

- 2020年8月 (1)

- 2020年7月 (3)

- 2020年6月 (2)

- 2020年4月 (6)

- 2020年3月 (2)

- 2020年2月 (4)

- 2020年1月 (8)

- 2019年12月 (2)

- 2019年11月 (4)

- 2019年10月 (2)

- 2019年9月 (3)

- 2019年8月 (4)

- 2019年7月 (3)

- 2019年6月 (3)

- 2019年5月 (4)

- 2019年4月 (9)

- 2019年3月 (1)

- 2019年2月 (1)

- 2019年1月 (2)

- 2018年12月 (1)

- 2018年11月 (4)

- 2018年10月 (1)

- 2018年9月 (3)

- 2018年8月 (8)

- 2018年7月 (10)

- 2018年6月 (6)

- 2018年5月 (5)

- 2018年4月 (1)

- 2018年3月 (3)

- 2018年2月 (1)

- 2018年1月 (3)

- 2017年12月 (3)

- 2017年11月 (1)

- 2017年10月 (7)

- 2017年9月 (5)

- 2017年8月 (2)

- 2017年6月 (3)

- 2017年5月 (2)

- 2017年4月 (3)

- 2017年3月 (3)

- 2017年2月 (5)

- 2016年12月 (1)

- 2016年11月 (5)

- 2016年10月 (5)

- 2016年9月 (1)

- 2016年8月 (76)