ブログ

高齢の母親の老後の財産管理のために家族信託制度を利用した事例(弁護士 川岸卓哉)

2017年12月7日 木曜日

1 ご相談内容

相談者は、高齢の母親と同居をされているご長男でした。母親が80代と高齢であり、今のところ深刻な認知症などの症状は出ていませんが、今後の財産管理が不安であるため、母親の財産を自分が管理できるように、最近テレビなどで話題となっている家族信託を活用したいとのご要望で、母親と一緒に相談にお越し頂きました。母親の持っている財産は、普通預金口座複数と、同居している土地建物等にご長男と共有持ち分をお持ちでした。

2 老後に備えた新しい「家族信託」

現在の日本は高齢化社会を迎えています。今回の相談者ご家族のように、親のこれからが心配な方、自分の生活や財産管理が心配になってきた方も多いのではないでしょうか。

このような場合、成年後見制度なども活用できますが、認知能力がそこまで低下していない段階での高齢者の生活や財産管理をする制度としては権限がなく不十分です。そこで、近年、家族信託という新しい方法に注目が集まっています。「家族信託」とは、信託の一種です。信託とは委託者の財産から特定の財産を分離することで財産を管理する制度です。財産を受託者に渡してしまうといっても、完全に受託者の財産になってしまうわけではなく、受託者は信託の目的に従った管理処分しかできません。つまり、信託された財産は、頼んだ人(委託者)からも頼まれた人(受託者)からも切り離された、信託の目的のための独立した財産になります。家族信託の典型的な活用例としては、今回の相談者の方のように、配偶者亡き後の高齢者福祉型信託があります。

3 事件解決の流れ

今回のケースでは、母親の財産のうち預金口座を信託財産として、ご長男が通帳や印鑑、カードなどを管理する信託契約とし、母親のために生活費、医療費、入居施設料等を支払うことを目的とする委任契約も同時に締結しました。そして、母親が亡くなったときには、残余財産を遠方に住む次男が帰属させることとし、兄弟間のバランスにも配慮する内容としました。なお、土地については、ご長男が共有持分を持っているため母親の勝手な処分などは難しいこと、税金面でのメリットが乏しいことから、今回は信託財産の対象から外しました。

以上の信託契約・委任契約の内容の公正証書作成に至るまで、初回相談から3ヶ月ほどで完了することが出来ました。

4 家族信託のすすめ

今回の解決方法以外にも、家族信託は、活用次第では、多様な可能性がある柔軟な制度です。自分の要望をどうやったら実現できるかを弁護士一緒に考えてみてはいかがでしょうか。

投稿者 | 記事URL

辞表を撤回したい!錯誤無効のケース(弁護士 三嶋 健)

2017年11月10日 金曜日

1 辞表撤回の相談

13年ほどの前の事件です。「辞表を提出してしまったが、撤回をしたい」というご相談を受けました。定年が近い方で、いま辞めると、退職金が1000万円近く減らされるということでした。

会社から一方的に解雇されたときは、従業員の地位があることを争うことができますが、自ら辞表を提出してしまった場合は争いようがないというのが弁護士の常識でした。

2 依頼者との論争

私も渋い顔をして「無理です」と答えたのですが、付添の先輩たちが、「彼が辞表を提出したのは、辞表を提出しなければ解雇すると言われたからで、脅されて辞表を提出したのにそれを撤回できないのはおかしい」と反論しました。

その程度で脅迫になるかなと思いましたが、ご相談者の話を聞いているうちに、ご相談者は解雇を避けるために辞表を提出したのであり、その解雇に理由がなければ、辞表提出は動機に誤りがあり、真意に基づくものではないとして、無効を主張することが可能ではないかと思うようになりました。

3 錯誤無効の論理

誤って意思表示をした場合、「錯誤」に基づく意思表示として無効を主張できるとの規定が民法にあります。これを「錯誤無効」といいます。

ただ、無効を主張できるのは、相手がその錯誤を知っていた場合です。依頼者の場合、使用者から「辞表を提出しなければ解雇になる」と言われて辞表を提出したのですから、使用者は、依頼者がなぜ辞表を提出したか、辞表を提出した動機を知っていたはずです。解雇事由がないことを立証できれば、無効を主張できると思いました。

4 訴状の提出

当時、錯誤無効を争ったケースは稀でした。裁判所が相手にしてくれるかどうか不安はありました。

ただ、依頼者は中学を出て就職し、働きながら夜間大学に学ぶなど研鑽を積み、立派な業績を残した人でした。会社が依頼者に辞表を書かせたのは、退職金を節約するためではないかと疑われました。依頼者たちの話を聞いているうちに、何とかしなければという思いにかられました。そして、訴状を書き上げ、最後は確信をもって訴状を裁判所に提出しました。

5 裁判の結果

裁判では第一審で見事勝訴し、高裁で和解が成立しました。依頼者は辞表を書いたとき以降の賃金と退職金満額もらって円満に退職となりました。

後に一審を担当した裁判官と話す機会があったのですが、錯誤無効で判決をするのは勇気がいったと言っていました。この判決は当時の法律雑誌にも紹介されました。

勝利が確定した後、依頼者と私で少しずつお金を出し、支援してくれた先輩方を招待して、一泊温泉旅行をしたことが良い思い出となっています。

6 この事件で学んだこと

私が事件を通して学んだのは、専門家として無理と思っても依頼者の話は一生懸命聞くべきだし、理不尽だと思えば正そうという勇気と情熱が重要ということです。

以上

投稿者 | 記事URL

首都圏建設アスベスト訴訟で国とメーカーの責任を認めるダブル判決を勝ち取りました!!(弁護士 山口毅大)

2017年10月31日 火曜日

2017年10月24日、2017年10月27日、首都圏建設アスベスト訴訟(神奈川訴訟)において、横浜地方裁判所(2陣)、東京高等裁判所(1陣)のそれぞれの裁判所で、国と建材メーカーの責任を認める判決を勝ち取りました。

首都圏建設アスベスト訴訟は、建築現場における作業を通じて石綿粉じんに曝露し、中皮腫や肺ガンなどの石綿関連疾患を発症した被災者及びその遺族が、国と建材メーカーを相手に訴えた訴訟です。当事務所からは、神奈川訴訟の弁護団団長である西村隆雄弁護士、藤田温久弁護士、小野通子弁護士、星野文紀弁護士、川岸卓哉弁護士、中瀬奈都子弁護士、山口毅大弁護士、小林展大弁護士が弁護団に加わっています。

2008年、国と建材メーカーに損害賠償を求める首都圏建設アスベスト訴訟(東京・神奈川)を提起し、これ続き、2011年には北海道、京都、大阪、福岡の全国各地で、同様の訴訟が提起されました。

原告は、大工・保温工・電工・左官・配管工・解体工などの建設作業に従事し、肺がん・中皮腫・石綿肺などの石綿関連疾患に罹った被害者であり、被告は、国及び石綿含有建材を製造販売した40数社の企業です。

いずれの訴訟においても、国に対しては、石綿の危険性を知りながら、防じんマスクの着用義務付けや製造・使用禁止措置などの規制を怠ったこと、建材メーカーに対しては、危険な石綿建材を製造販売し続け、製造販売にあたり適切な警告表示を行わなかったことなどの責任を追及してきました。

国、メーカーの責任を認めた今回のダブル判決は、建設アスベスト訴訟の被害補償基金制度創設に向けて大きな武器となりました。特に、東京高等裁判所の判決は、これまでの6つの地裁段階の判決と異なり、初の高裁段階の判決で、同種事件が係属する全国6つの高裁の先陣をきっての判決であって、世論、政治に訴える力は極めて大きいものです。国は、判決で断罪された加害責任はもちろんのこと、5度にわたる地裁判決に従わず、解決を引きのばしてきた責任について猛省し、今回のダブル判決を機に、全面解決を図る立場に立ち、被災者,遺族に対する謝罪と建設作業従事者に対する被害補償基金制度創設、そして、今後の被害防止対策についての協議を内容とする基本合意締結を決断すべきです。一方、建材メーカーらは、本判決を真正面から受け止め、早期全面解決の立場に立ち、直ちに、国における基金制度創設に同意し、さらにはこれを国に積極的に働きかけるべきです。

弁護団に参加している当事務所の弁護士は、被災者が無念のうちに命を奪われているというあまりにも重い現実に思いを致し、今回勝ち取ったダブル判決を踏まえて、一日も早い全面解決を実現すべく、全力で奮闘する決意です。

引き続きのご支援をよろしくお願いいたします。

裁判所前に集まった多くの原告・支援者の前で、速報として判決の概要について説明する山口弁護士

首都圏建設アスベスト神奈川訴訟の弁護団団長である西村隆雄弁護士と

投稿者 | 記事URL

賃貸中の建物を知らない人が利用していた・・・占有移転禁止仮処分について(弁護士 岩村智文)

2017年10月24日 火曜日

飲食店に建物を貸していたAさん、数か月家賃の支払がなかったので、店を訪ねたところ、借り主であったBさんではない、Cさんが店の営業をしていた。驚いたAさんがとるべき法的手立ては何か、ということを考えてみましょう。

Aさんとしては、家賃も払わずに行方をくらましたBさん、貸してもいないCさん両名に建物を明け渡してほしい、ということで当事務所に相談に来られました。 この場合、借り主であるBさんには、家賃不払いと又貸しを理由に、建物を占拠して営業しているCさんに対しては権限のない使用を理由に明け渡しを求めて裁判所に訴えることができます。また、Bさんには明け渡すまでの、Cさんには営業期間中の家賃(家賃相当額の金額)を請求できます。

ところで、裁判所にB,C両氏に対し、明け渡しや家賃の請求を求める前にやっておかなければならないことがあります。それはCさんが裁判所の判決が出る前に他人(例えばDさん)に店の営業を譲ってしまうことに対する対策です。もし、判決前にCさんがDさんに譲ってしまっていたとするとB,C両氏に対する勝訴の判決を得たとしても、その判決でDさんに出て行け、といえないからです。ですからそうした危険を防ぐために「Cは、建物に対する占有を他人に移転し、または占有名義を変更してはならない。」などという内容の仮処分決定を裁判所から訴訟前に得ておかねばなりません。占有移転禁止の仮処分というものです。この仮処分には保証金(裁判が終われば返ってきます)が必要ですが、仮処分を得ておくと判決までに営業主体が次々に変わろうと判決を得れば営業している人が誰であろうと裁判所の力で明け渡しを求めることができます。Aさんの保証金は滞納家賃の2割の70万円でした。

当事務所では、行方の分からないBさんに対する訴訟の手立てもしっかり立て、Bさんに対する占有移転禁止の仮処分を得て訴訟を起こし、無事解決しました。

投稿者 | 記事URL

原発事故の被害救済を求める訴訟で、国と東電の責任を認める判決を勝ち取りました!(弁護士 中瀬奈都子)

2017年10月20日 金曜日

2017年10月10日、「生業を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟(第1陣)は、判決を迎えました。同訴訟は、福島第一原発事故の被害者約3800名が、国と東電を被告として、福島地方裁判所に対して、原状回復と損害賠償を求めて提訴したもので、当事務所からは、渡辺、川岸、中瀬が弁護団員として活動しています。

約4年半の審理を経て、福島地方裁判所が言い渡した判決は、国と東電の法的責任を明確に認め、福島県の県南地域や茨城県の一部地域の原告にも賠償を認めるなど中間指針等に基づく賠償対象地域よりも広い地域を賠償の対象とし、「自主的避難等対象区域」等の原告について賠償金の上積みを認める内容で、第1陣原告3824名のうち、2907名の請求が認められました。

裁判長による主文の言い渡し後、法廷を飛び出した3人の弁護士が「勝訴」、「国と東電断罪」、「被害救済広げる」と書かれた3枚の旗を大きくかかげると、裁判所の門前で待ち構えていた約1000名の原告や全国各地から駆けつけてくださった支援者から大きな歓声が上がりました。東京・東電本社前と沖縄でも同時に旗だしを行い、また、福岡でも原発なくそう!九州玄海訴訟と福島原発事故被害救済九州訴訟のみなさんによる集会が持たれ、各地の原告や支援者と喜びを分かち合いました。判決日の様子は全国ニュースや全国紙でも大きく扱われました。

判決期日までに裁判所に提出した「公正な判決を求める署名」の数は「234,567筆」であり、全国でこれほど多くの国民が注目していることに後押しされた勝訴判決であったことは言うまでもありません。同署名には、当事務所を訪問された方や原発問題に関心のある地域のみなさまにご協力をいただきました。感謝申し上げます。

他方、判決は、賠償対象地域の拡大や賠償水準の上積みを認めた点で一歩前進と評価できるものの、原状回復請求を認めなかったこと、また、ふるさと喪失慰謝料を認めなかったこと、会津や県外(茨城県の一部を除く)など賠償対象とならなかった地域があること、賠償上積みの水準など、私たちが現地検証や原告本人尋問等で明らかにしてきた原告らの被害実態を正しく反映した判決とはなっていません。

全体救済の実現を目指して、さらに高いレベルの判決を勝ち取るべく、たたかいのステージは仙台高裁へとうつります。被害者の選別と分断を乗り越え、金銭賠償の実現だけでなく、生活再建策や環境回復策、医療健康管理策などの具体的な制度化、そして脱原発社会を実現するという大きな目標に向け、原告団・弁護団一丸となってたたかいますので、引き続きのご支援をよろしくお願いいたします。

投稿者 | 記事URL

「借地権の相続」と地主との関係 (弁護士 篠原義仁)

2017年10月11日 水曜日

1.借地契約の成立

相談者の父(賃借人)は、地主(賃貸人)から平成5年2月3日、川崎市川崎区所在の土地83.00㎡を、期間を平成5年2月から平成25年2月の20年、月額賃料を18,000円と定め賃借しました(更新契約)。

賃借人は、前記借地上に木造かわら葺2階建居宅、1階52.00㎡、2階40.00㎡の建物を建築し、居住用に利用してきました。そして、前記借地契約は、平成25年2月の期間満了後は、法定更新(期間20年)され、現在に至っています。

なお、この間の平成23年に賃貸人は死亡し、その相続の結果、賃貸人の地位はその相続人に承継されるところとなりました。

2.更新時の交渉

平成25年の更新時において、賃貸人は、賃借人に対し、更新料の支払を要求し、更新料の支払がない場合は、更新契約書を作成しないと申出てきました。

ところで、平成5年の契約書では、更新料の支払約定はありませんでした。そこで、賃借人は、更新料の支払約定がない場合は、更新料の支払義務は存在しないのであり、そのことは判例上も学説上も確立した考え方になっているとして、更新料の支払義務が存在しないことを前提として更新契約書を作成したいと提案しました。

しかし、この提案については、賃貸人の同意は得られず、その結果、更新契約書は作成されず、前述したとおり、この借地契約は法定更新されるに至りました。

なお、地代の支払(送金払)については、賃貸人からの受領拒否という対応はなく、従って、供託手続を取ることなしに、送金払による支払が継続しています。

3.賃借人の死亡とその相続

平成29年7月、賃借人は死亡し(妻は、それ以前に死亡)、その相続の結果、法律上、当然のこととして、1人っ子である相談者が賃借人の地位を承継するに至りました(相続人が複数存在するときは、遺産分割協議書を作成)。

ちなみに、通常は、借地権自体が登記されることはないので、相談者は、前記居住用建物の相続とその敷地である借地の借地権を相続することとし、居住用建物について相続登記手続を取ることとし、平成29年8月25日に建物の相続登記手続を行い、比較的速いテンポで8月30日にその手続きが完了(いわゆる権利証の作成完了)するところとなりました。

その手続き完了をうけて、相談者は賃貸人に対し、建物の登記簿謄本を同封して建物の相続手続の完了と借地権の承継について、その連絡を行い、今後の地代の支払は相談者名義で行う旨、通知しました。

これにより、借地契約に係る賃借人の地位の承継手続は、全て完了しました。

4.その後の経緯

この通知に対し、賃貸人は、相談者に対し、平成25年更新に当り、更新料の支払を受けていないので、契約更新について争いたい、従って、賃借人の地位の承継も認められない、という趣旨の回答を寄せてきました。

しかし、現時点で法定更新の事実を否定することはできないところであり、そうすると、賃貸人側として、地代の受取り拒否(送金払いした地代を送り返してくる)の可能性がありますが、その際は、相談者側として供託手続をとり対処しようと考えているところです。

以上のとおりで、借地契約における賃借人の死亡に伴う相続については、地主側の同意手続なしに対処することは可能であり、そうした事態に至ったときには、速やかに法律相談することをお勧めする次第です。

投稿者 | 記事URL

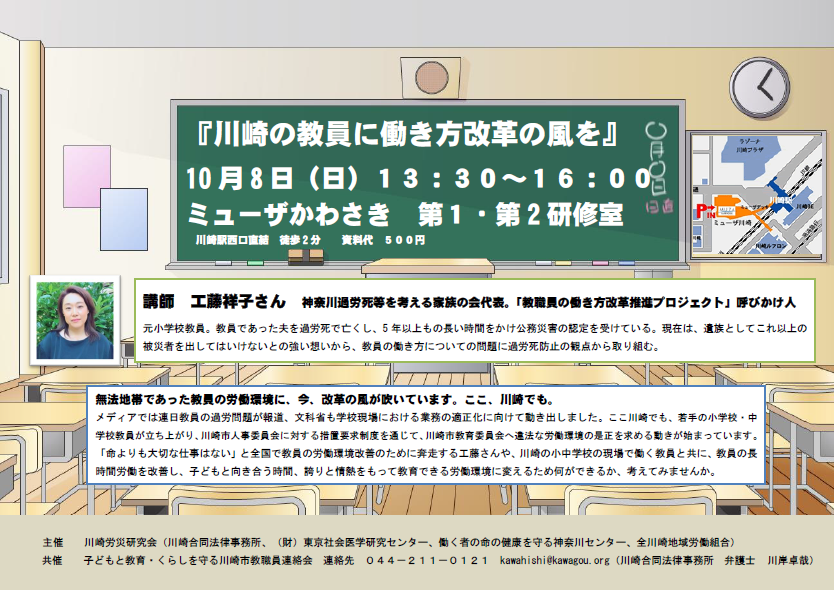

10月8日(日)13:30~「川崎の教員に働き方改革の風を」学習会のお知らせ

2017年10月5日 木曜日

10月8日(日)13:30~16:00

『川崎の教員に働き方改革の風を』

講師:工藤祥子さん(神奈川過労死等を考える家族の会代表、教職員の働き方改革推進プロジェクトよびかけ人)

場所:ミューザかわさき 第1・第2研修室(川崎駅西口直結・徒歩2分)

資料代:500円

無法地帯で会った教員の労働環境に、今、改革に風が吹いています。ここ、川崎でも。

メディアでは、連日教員の過労問題が報道、文科省も学校現場における業務の適正化に向けて動き出しました。ここ川崎でも、若手の小学校・中学校教員が立ち上がり、川崎市人事委員会に対する措置要求制度を通じて、川崎市教育委員会へ違法な労働環境の是正を求める動きが始まっています。「命よりも大切な仕事はない」と全国で教員の労働環境改善のために奔走する工藤さんや、川崎の小中学校の現場で働く教員と共に、教員の長時間労働を改善し、子どもと向きあう時間、誇りと情熱をもって教育出来る労働環境に変えるため、何が出来るか、考えてみませんか。

投稿者 | 記事URL

71期司法試験合格者向け学習会・11月10日(金)18時~

2017年10月4日 水曜日

71期司法修習予定者のみなさま、合格おめでとうございます。

川崎合同法律事務所は、1968年の創設以来、「相手が国であろうと大企業であろうと、絶対にひるまず、事実を明らかにしていく」という精神で、川崎公害事件や東京大気汚染公害裁判、福島原発訴訟をはじめとする公害事件、労働事件(非正規切り訴訟、差別争議など)、消費者事件(茶のしずく石鹸訴訟など)に取り組んできました。

現在は、11期から68期まで16名の弁護士が所属しています。

このたび、71期司法修習予定者のみなさんに当事務所について知っていただくため、学習会や事務所訪問企画を設定いたしました。

ふるってご参加下さい!!

◇日 時 : 2017年11月10日(金)

18時~

◇テーマ : 首都圏建設アスベスト訴訟(判決をふまえて)

◇講 師 : 西村隆雄弁護士

◇場 所 : 川崎合同法律事務所

神奈川訴訟弁護団団長をつとめる西村隆雄弁護士が、出されたばかりの2つの判決をふまえて、訴訟や運動の到達とこれからについてお話し致します。ふるってご参加下さい。

※2005年のいわゆるクボタ・ショックを契機として、石綿被害に対する社会的な関心が急速に高まり、国は2006年に新法を成立させました。しかし、新法は、国や石綿関連企業の責任を不問に付し、対象疾病を中皮腫と肺ガンに限定するとともに、救済給付金も極めて低額に抑えた不十分な内容です。

そこで、建設作業従事者らは、国と建材メーカーの法的責任を明らかにし、新法の改正を含め、石綿被害に見合った救済と今後の被害を防止する施策を確立させるために全国各地で提訴に及びました。

神奈川では、2008年6月に提訴を行い(1陣)、2014年には2陣の提訴を行いました(首都圏建設アスベスト神奈川訴訟)。そして、きたる10月27日、原告初の高裁判決となる神奈川訴訟1陣の東京高裁判決が、10月24日には2陣の横浜地裁判決が予定されています。

申込先 弁護士 中瀬奈都子

TEL 044-211-0121

mail nakase@kawagou.org

投稿者 | 記事URL

71期修習生他対象・事務所説明会

2017年10月4日 水曜日

当事務所では、71期修習生、他の採用予定があります。

(中途採用もご相談下さい)

当事務所への入所をお考えの方は、是非ご参加ください。

1.日時;11月7日(火) 18時~

場所;川崎合同法律事務所

2.日時;11月16日(木) 18時~

場所;川崎合同法律事務所

申込先 弁護士 小野通子

TEL 044-211-0121

mail ono@kawagou.org

投稿者 | 記事URL

日本の科学者2017年10月号に掲載されました(弁護士 西村隆雄)

2017年9月29日 金曜日

「日本の科学者」2017年10月号 ひろば欄に、「建設アスベスト訴訟の到達点と課題-初の高裁判決を前にして」(弁護士 西村隆雄)が掲載されました。

投稿者 | 記事URL

最近のブログ記事

- いよいよ山場を迎える 台風19号多摩川水害訴訟 (弁護士 西村隆雄)

- 2/25(水)所内行事のため 16時30分に閉所します

- かわさき市民オンブズマンによる川崎市議会議員海外視察住民訴訟(弁護士 小林展大)

- 2026年劈頭にあたり 新年のご挨拶を申し上げます

- 相続あるある(弁護士 渡辺登代美)

- 酒酔い、赤信号無視… 起死回生の逆転劇(弁護士 西村隆雄)

- 離婚した後、旧姓に戻る? それとも夫の姓をそのまま使う?子どもが大きくなった後、旧姓には戻れるの?という疑問にお答えします(弁護士 川口彩子)

- 畑福生弁護士が小田原市立下曽我小学校ホームページに掲載されました

- 【10/31開催】79期司法修習予定者向け学習会・事務所説明会に参加しませんか

- 【9/12開催】79期司法修習予定者向け学習会・事務所説明会に参加しませんか

月別アーカイブ

- 2026年2月 (3)

- 2026年1月 (1)

- 2025年11月 (1)

- 2025年10月 (2)

- 2025年9月 (4)

- 2025年8月 (1)

- 2025年7月 (1)

- 2025年5月 (2)

- 2025年4月 (6)

- 2025年2月 (2)

- 2025年1月 (1)

- 2024年12月 (4)

- 2024年11月 (4)

- 2024年9月 (3)

- 2024年4月 (1)

- 2024年1月 (1)

- 2023年11月 (2)

- 2023年10月 (1)

- 2023年9月 (1)

- 2023年7月 (2)

- 2023年6月 (3)

- 2023年5月 (2)

- 2023年4月 (2)

- 2023年3月 (6)

- 2023年2月 (2)

- 2023年1月 (1)

- 2022年12月 (5)

- 2022年11月 (3)

- 2022年10月 (1)

- 2022年9月 (1)

- 2022年8月 (2)

- 2022年7月 (1)

- 2022年6月 (2)

- 2022年5月 (1)

- 2022年4月 (1)

- 2022年3月 (1)

- 2022年1月 (2)

- 2021年12月 (3)

- 2021年9月 (3)

- 2021年8月 (2)

- 2021年7月 (5)

- 2021年6月 (2)

- 2021年5月 (2)

- 2021年4月 (6)

- 2021年3月 (13)

- 2021年2月 (2)

- 2021年1月 (3)

- 2020年12月 (2)

- 2020年10月 (4)

- 2020年9月 (2)

- 2020年8月 (1)

- 2020年7月 (3)

- 2020年6月 (2)

- 2020年4月 (6)

- 2020年3月 (2)

- 2020年2月 (4)

- 2020年1月 (8)

- 2019年12月 (2)

- 2019年11月 (4)

- 2019年10月 (2)

- 2019年9月 (3)

- 2019年8月 (4)

- 2019年7月 (3)

- 2019年6月 (3)

- 2019年5月 (4)

- 2019年4月 (9)

- 2019年3月 (1)

- 2019年2月 (1)

- 2019年1月 (2)

- 2018年12月 (1)

- 2018年11月 (4)

- 2018年10月 (1)

- 2018年9月 (3)

- 2018年8月 (8)

- 2018年7月 (10)

- 2018年6月 (6)

- 2018年5月 (5)

- 2018年4月 (1)

- 2018年3月 (3)

- 2018年2月 (1)

- 2018年1月 (3)

- 2017年12月 (3)

- 2017年11月 (1)

- 2017年10月 (7)

- 2017年9月 (5)

- 2017年8月 (2)

- 2017年6月 (3)

- 2017年5月 (2)

- 2017年4月 (3)

- 2017年3月 (3)

- 2017年2月 (5)

- 2016年12月 (1)

- 2016年11月 (5)

- 2016年10月 (5)

- 2016年9月 (1)

- 2016年8月 (76)